ロシアのウクライナ侵攻から1年ドイツであらためて考えるウクライナのこと

2月24日、ロシアがウクライナへ侵攻して1年がたつ。実に100万人以上の人がここドイツへ避難した一方、今このときもウクライナの戦地で苦しんでいる人々がいる。しかし、毎日の生活に追われ、ウクライナから気持ちが離れてしまっているという人も少なくないだろう。本特集では、長期化するとみられているウクライナ戦争がドイツや世界にどんな影響を与えているのか、そして平和のために何ができるのかをあらためて考える。(文:ドイツニュースダイジェスト編集部、監修:熊谷徹)

目次

なぜロシアはウクライナへ侵攻したのか?

ロシアの起源はウクライナのキーウ

「ロシア」という名前は、9世紀後半から13世紀半ばまで存在した「キエフ・ルーシ公国」に由来する。この公国は現在のロシア、ウクライナ、ベラルーシにまたがり、モンゴル帝国に侵略されるまでキーウ(キエフのウクライナ語読み)を中心に栄えた。その後、別々の国になったものの、ウクライナは18世紀にロシア帝国の支配下に、20世紀にはソビエト社会主義共和国連邦(以下、ソ連)の構成国の一つとなった。

1991年のソ連の崩壊を機に、ウクライナは独立。そして欧州経済共同体に接近し、1997年には「ウクライナ・北大西洋条約機構(以下、NATO)間の特別な関係に関する憲章」に署名した。ロシアは自国の「発祥の地」であるウクライナが欧州に近づくことに危機感を持っていた。

ロシアが脅威と捉えたNATOの東方拡大

ロシアでは20世紀、レーニン率いる史上初の社会主義国家が建国されて以来、連合国による対ソ干渉戦争が始まった苦い経験がある。第二次世界大戦ではドイツ軍が独ソ不可侵条約を破り「独ソ戦」を開始し、ソ連は人類史上最悪の犠牲者2700万人を出した。こうした侵略が現在のロシア人の中に恐怖として残っていることは否めない。

そして1949年、東西冷戦が勃発してソ連を恐れた西欧によってNATOが設立された。それに対抗する形で1955年に東欧諸国はワルシャワ条約機構を結成したが、ソ連崩壊に伴い解体している。同機構の解体に際して、ロシアは米国との間で「NATOは東方には拡大しないという約束をした」と主張しているが、合意文書は残されていない。しかしロシアが懸念していた通り、1999年からポーランド、ハンガリー、チェコ共和国をはじめ、NATOに加盟する国が続出することになる。こうしてNATOの東方拡大はロシアにとって脅威となり、ロシアは隣国ウクライナのNATO加盟に反対し続けてきた。また西欧諸国も「ロシアを刺激する」として、独仏が中心となってウクライナのNATO加盟に反対してきた。

クリミア半島併合からウクライナ侵攻へ

現在の戦争の発端といわれているのが、2014年にロシアがウクライナ領土のクリミア半島を占領したことだ。その前年、ウクライナのヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領は、将来欧州連合(EU)へ加盟することを見据え、経済連携協定を締結するはずだった。しかし親ロシア派であるヤヌコーヴィチ大統領はロシアの圧力に屈し、直前に協定を白紙に戻す。これを受けて市民の大規模な抗議行動「マイダン革命」が勃発。ヤヌコーヴィチ大統領はロシアへ亡命し、政権は崩壊した。

次に選ばれたペトロ・ポロシェンコ大統領は親欧米路線に舵を切る。しかし、その直後の2014年にクリミア半島へロシア軍が侵攻し、住民投票を経てクリミア半島はロシアに併合された。さらに同時期、ウクライナ東部の親ロシア派が「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」の独立を一方的に宣言。その後、ウクライナ軍と親ロシア派の間で内戦が始まったが、2015年に当時のドイツ首相、アンゲラ・メルケル氏の主導のもと、ロシア、ウクライナ、ドイツ、フランスの首脳がベラルーシの首都ミンスクで和平合意に至った。しかしながら、実際には断続的に戦いは続いていたのだった。

そして2022年2月21日、プーチン大統領が突然、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立を承認。3日後の同24日、ウクライナ東部のロシア系住民を守り、欧米の脅威に対抗することを大義名分として、ロシアはウクライナへ侵攻を開始した。

親欧米路線を取るウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、翌日の25日にキーウの路上で政府幹部たちと撮影した動画を公開。「自分たちはここにいる」と発言し、「私たちは全員、自分たちの独立と国を守る」と強調した。

ウクライナ戦争でドイツはどう変わった?

この1年で、ドイツは紛争地へ武器を輸出しないという原則をくつがえし、エネルギーにおけるロシア依存からの脱却を決めた。ウクライナ戦争によって、なぜドイツは大きく方向転換をせざるを得なくなったのか、そしてドイツに住む私たちにどのような影響があるのか、ジャーナリストの熊谷徹さんにご解説いただいた。(文:熊谷徹)

2月1日、ピストリウス国防大臣(右)はウクライナへの供与が決定したレオパルト2型戦車を視察した

2月1日、ピストリウス国防大臣(右)はウクライナへの供与が決定したレオパルト2型戦車を視察した

この1年間の出来事

| 2022年 2月24日 |

ロシア、ウクライナ侵攻開始 |

|---|---|

| ゼレンスキー大統領が戦時体制の導入を宣言 | |

| 2月26日 | 2月26日国連安保理事会でロシアが拒否権を行使し、ウクライナ侵攻非難決議の採択を妨害 |

| 2月27日 | プーチン大統領が核抑止部隊に「特別警戒」命令を出す |

| 2月28日 | ロシアとウクライナの間で会談開始 |

| 3月 | ロシア軍によってキーウとハリコフ、マリウポリ、チェルニゴフなどで爆撃が強化される |

| ◆米国やカナダ、EU、日本がロシアの貿易面の「最恵国待遇」撤廃 | |

| ベラルーシやトルコでロシアとウクライナの停戦に向けて会談→停戦合意に至らず | |

| ロシア軍がウクライナのザポリージャ原子力発電所を占領 | |

| 4月 | 首都キーウ周辺地域から ロシア軍が撤退 |

| キーウ近郊でロシア軍によるとみられる大量虐殺が発覚 | |

| ロシア軍がウクライナ東部や南部への攻撃に転換 | |

| ドイツが初めてウクライナに対空戦車ゲパルトと自走重りゅう弾砲の供与を決定 | |

| 5月 | ロシア軍が東部ドネツク州の要衝マリウポリを完全に掌握 |

| ◆フィンランドとスウェーデンがNATOに加盟申請 | |

| 7月 | ロシア軍が東部ルガンスク州の完全掌握を宣言 |

| 8月 | ロシアがドイツなど西欧諸国へのガス供給を停止 |

| 9月 | ロシアが「部分的動員令」を発令 |

| ウクライナ軍がハルキウ州のほぼ全域、ドネツク州リマンを奪還 | |

| ロシア軍がドニプロ川西岸地域から軍を撤退させ、ウクライナ東部に投入 | |

| プーチン大統領がウクライナ東部と南部4州の併合を一方的に宣言 | |

| ウクライナがNATO加盟申請を提出。NATOは事実上黙殺 | |

| 海底パイプライン、ノルドストリーム1と2が何者かに爆破される。ロシアは関与を否定 | |

| 10月 | クリミア大橋で爆発。ウクライナ国防省は関与を否定 |

| ロシア軍がミサイルや自爆型無人機によるウクライナ各地のインフラ施設を狙った攻撃を開始→ウクライナで停電、断水被害が発生 | |

| ウクライナ軍がヘルソンなど南部の都市を奪還 | |

| 11月 | ◆欧州委員会はウクライナを侵略するロシアの戦争犯罪を裁く「特別法廷」をEU主導で設置する案を発表 |

| 12月 | ゼレンスキー大統領が訪米し、◆バイデン大統領と会談 |

| 2023年 1月 |

ロシア国防省がソレダールを掌握したと発表 |

| ドイツがマルダー装甲歩兵戦闘車、レオパルド2型戦車、パトリオット対空ミサイルのウクライナへの供与を決定 |

「紛争地に武器は輸出しない」の大原則をくつがえす

ドイツはロシアのウクライナ侵攻をきっかけに防衛政策を大きく転換した。オーラフ・ショルツ首相は、昨年2月27日に連邦議会で行った演説で、連邦軍増強のために、1000億ユーロ(14兆円・1ユーロ=140円換算)の特別資産を計上すると発表。2021年の防衛予算(503億ユーロ)よりも98.8%多い額だ。

東西冷戦後、ドイツは「侵略される脅威が減った」として防衛予算が国内総生産に占める比率を減らしていた。このため兵器の不足や老朽化が目立ち、退役将校からは「連邦軍はドイツを守れない」という声が上がっていた。

さらにドイツは「紛争当事国には武器を輸出しない」という原則を固持していたが、ショルツ首相はこの原則を変えてウクライナへの軍事支援を開始。今年1月25日には、初めてレオパルド2型戦車を14両、ウクライナに供与すると発表した。2月にはレオパルド1型戦車も178両送ることを決定。ドイツはこれまでにゲパルト対空戦車30両、自走重りゅう弾砲14両、多連装ミサイルMARSIIを5門などもウクライナに送っており、すでに供与したか予定されている軍事援助の総額は約23億ユーロ(3220億円)に上る。これは米国、英国に次いで世界で3番目に多い。

ウクライナへの軍事支援については政党間で温度差がある。最も積極的なのは緑の党と自由民主党(FDP)だ。ベアボック外務大臣(緑の党)は、1月27日に「われわれはロシアと戦争を行っている」と発言している。野党キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)も軍事支援の強化を求めているが、社会民主党(SPD)は他党に比べると慎重だ。ショルツ首相は「米国と共同歩調を取らない限り、戦車は送らない」という路線を取り、レオパルド2型戦車供与の決定が遅れたことで内外から批判された。

さらにウクライナ政府はF16など欧米製の戦闘機の供与を要請している。英仏は「可能かどうか検討する」と含みを残しているが、バイデン大統領とショルツ首相は否定的だ。

ドイツ市民の間には「戦車など重火器の供与は、戦争をエスカレートさせるのではないか」という懸念があり、戦車供与についての意見は分かれている

ドイツ市民の間には「戦車など重火器の供与は、戦争をエスカレートさせるのではないか」という懸念があり、戦車供与についての意見は分かれている

ロシア依存からの脱却でガス価格高騰、脱原子力政策も変更

ドイツは1973年にロシアから天然ガスを輸入し始めて以来、ロシア産エネルギーへの依存度を高めてきた。国際エネルギー機関によると、2021年にドイツが輸入したガスの60.3%、原油の31.0%、石炭の24.1%がロシアからのものだった。ドイツは2019年にロシアの化石燃料を輸入するために約241億ユーロ(3兆3740億円)を支払っている。

ロシアのウクライナ侵攻が始まるとショルツ政権はエネルギー政策を転換し、ロシアのガスの輸入を2024年までに停止すると発表。原油と石炭の輸入は2022年末までに停止したほか、ロシアのガス会社が完成させた、海底パイプライン・ノルドストリーム2の稼働許可申請の審査も凍結した。プーチン政権は報復として、昨年8月31日以降、ノルドストリーム1などを使ったガス輸出を停止している。

昨年8月には欧州のガス卸売価格が1メガワット時当たり約320ユーロと、1年前の約7倍にまで高騰。ショルツ政権はガス需給が逼迫 した場合には、消費量が多い約4万社の企業へのガス供給量を制限することも想定していた。そしてミュンヘンのシュタットヴェルケ(地域エネルギー供給会社)が2023年1月からの電力・ガス料金を約2倍に引き上げることを発表するなど、多くの会社が料金を値上げしている。このためショルツ政権は今年1月から約2000億ユーロ(28兆円)の補助金を投じて、家庭・中小企業のガスや電力、地域暖房の料金負担に部分的に上限を設定した。例えば家庭向けガスについては、2021年の消費量の80%に1キロワット時当たり12セントの上限を設けた。これにより消費者の負担は軽減された。また一部の電力会社・ガス会社は4月以降料金を引き下げる方針だ。

ドイツはロシアからパイプラインで送られるガスに依存していたため、液化天然ガス(LNG)の陸揚げ港がなかった。ウクライナ戦争勃発後、ショルツ政権は北海に面した三つの地域で陸揚げ港の建設を開始した(2026年完成予定)。さらにショルツ政権は昨年11月、カタールとの間で2026年から15年間にわたってLNGを購入する契約にも調印している。

またショルツ政権はウクライナ戦争勃発後、ガス貯蔵設備の運営企業に対し、昨年11月1日までに充填 率を95%にすることを義務付けた。この結果、今年2月7日時点でも充填率は75.4%と、冬期にしては高い水準にある。ガスの卸売価格も約57ユーロと戦争勃発前の水準に下落した。ロベルト・ハーベック経済気候保護大臣は、「今年の冬は、深刻な危機を迎えずに乗り切れそうだ」という見通しを打ち出している。

さらにショルツ政権は、発電に使うガス消費量を節約するため、廃止が決まっていた褐炭火力・石炭火力発電所の一部を再稼働させた。このため、2022年の二酸化炭素の排出量は、前年よりも3.2%増えている。政府は電力不足を回避するために、脱原子力政策を部分的に変更し、昨年末に廃止する予定だった3基の原子炉の運転期間を今年4月15日まで延長した。

負担緩和策の遅れなどからショルツ政権の支持率が低下し、政府のエネルギー政策を批判する極右政党「ドイツのための選択肢」(AfD)の支持率が上がっている

負担緩和策の遅れなどからショルツ政権の支持率が低下し、政府のエネルギー政策を批判する極右政党「ドイツのための選択肢」(AfD)の支持率が上がっている

戦後最悪のインフレ率 航空運賃にも影響大

ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格の高騰のために、ドイツは第二次世界大戦後最悪のインフレに襲われた。2022年の消費者物価上昇率は7.9%と、ドイツ建国以来、最も高くなった。昨年10月のインフレ率は10.4%に達した。

ユーロ圏のインフレ率を抑制するために、欧州中央銀行が政策金利の引き上げを開始した。2月2日には5回目の利上げを実施し、3.0%に引き上げた。3月には3.5%に引き上げる予定。このためゼロ金利時代は終わったものの、アパートや家を買うためのローンの金利も高騰し、マイホームの夢は遠のく一方だ。またプーチン政権は、同国に経済制裁を科している国の航空会社に対し、ロシア上空の飛行を禁止した。このため欧州と日本の間の飛行時間が、ウクライナ戦争前に比べて長くなった。燃料サーチャージの上昇により、航空運賃が大幅に高くなったことも、大きな悩みの種だ。日本とドイツの間の郵便も一時遅れ気味になった。

ただしドイツ政府は、エネルギー危機が回避される見通しが強まっていることから、景気については楽観的だ。ショルツ政権は、2022年の国内総生産(GDP)の成長率を1.8%と予想。2023年に懸念されていたマイナス成長を回避し、0.2%の成長率になると見込んでいる。

食料価格インフレ率(2022年10月)※前年同月比

昨年10月には、エネルギー費用の高騰や戦争による原料輸出量の削減などにより、食用油や乳製品などの値段が一時大幅に高くなった

昨年10月には、エネルギー費用の高騰や戦争による原料輸出量の削減などにより、食用油や乳製品などの値段が一時大幅に高くなった

欧州は価値観を共有する国との関係強化、日本も重視

欧州では、ロシアのウクライナ侵攻で自国への脅威が高まったと考える国が増えた。フィンランドとスウェーデンが長年の伝統だった中立主義を捨てて、NATOへの加盟を申請したのは、その現れだ。この戦争をきっかけに、世界のブロック化が進行する。EUやNATOは、議会制民主主義や人権重視、言論の自由などの価値観を共有する国として、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドとの協力関係を強化する方針だ。

ドイツ政府は今年前半に、対ロシア政策の失敗を教訓として、新しい中国戦略を公表する予定。政府は中国経済への依存度を減らすよう提案する方針だが、自動車業界など産業界からは中国事業の削減に強く反対する声が出ている。今後ドイツの政界、経済界では中国との関わり方をめぐる議論が激化するだろう。

昨年5月18日、フィンランドとスウェーデンのNATO加盟申請の式典に参加したストルテンベルグ事務総長。全加盟国が両国の加盟を承認すれば、NATO加盟国は32カ国となる

昨年5月18日、フィンランドとスウェーデンのNATO加盟申請の式典に参加したストルテンベルグ事務総長。全加盟国が両国の加盟を承認すれば、NATO加盟国は32カ国となる

ドイツのウクライナ難民の状況 >

インベスト・イン・ババリア

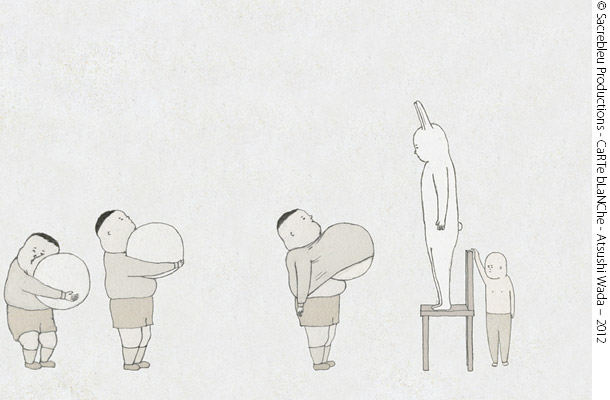

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ロシアのウクライナ侵攻直後、ベルリン中央駅には毎日数千人のウクライナ難民が到着していた。そこでは、宿泊受け入れ可能な市民たちがそれぞれの条件を書いたプラカードを持って駅に立つ姿が見られた

ロシアのウクライナ侵攻直後、ベルリン中央駅には毎日数千人のウクライナ難民が到着していた。そこでは、宿泊受け入れ可能な市民たちがそれぞれの条件を書いたプラカードを持って駅に立つ姿が見られた

ウクライナの子どもたちからは、息を吹きかけて回るかざぐるまが人気だったそう

ウクライナの子どもたちからは、息を吹きかけて回るかざぐるまが人気だったそう

昨年11月の発表会に出演した富田さん、アリーナ、ミラ

昨年11月の発表会に出演した富田さん、アリーナ、ミラ

全員で記念撮影後、インスタグラムのアカウントを教え合うなど、会が終わってからも子どもたちは積極的に交流していた

全員で記念撮影後、インスタグラムのアカウントを教え合うなど、会が終わってからも子どもたちは積極的に交流していた

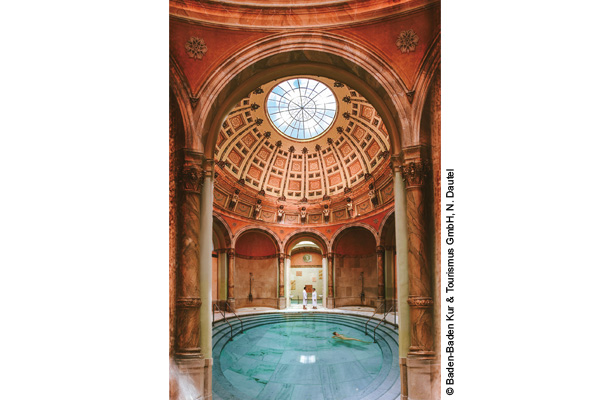

フリードリヒ浴場の地下に残っているローマ時代の公衆浴場の遺跡

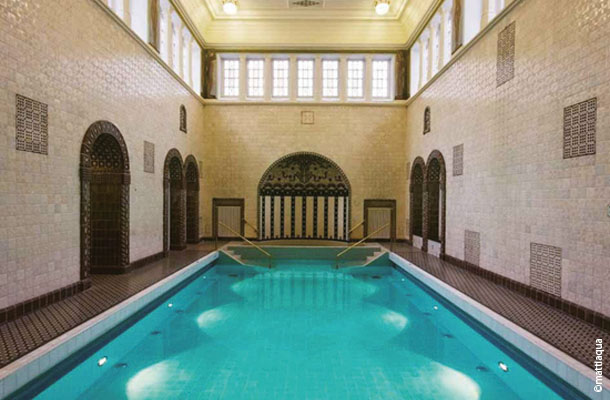

フリードリヒ浴場の地下に残っているローマ時代の公衆浴場の遺跡 女優マレーネ・ディートリヒ(1901-1992)が「世界で最も美しいカジノ」と絶賛したというバーデン=バーデンにあるクアハウスのカジノ

女優マレーネ・ディートリヒ(1901-1992)が「世界で最も美しいカジノ」と絶賛したというバーデン=バーデンにあるクアハウスのカジノ

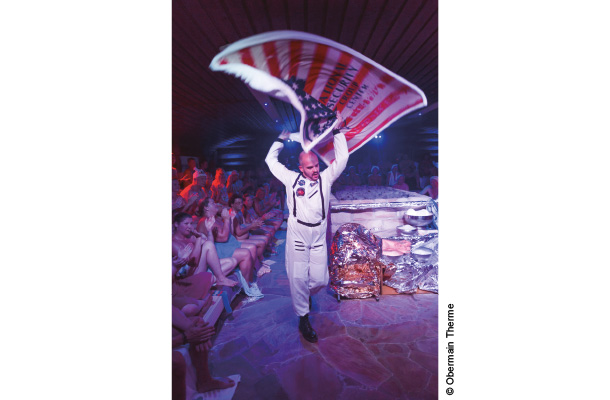

今年の世界大会は、Satama Sauna Resort & Spaで9月11(月)〜17日(日)に開催予定!

今年の世界大会は、Satama Sauna Resort & Spaで9月11(月)〜17日(日)に開催予定!