中世からの伝統技術を今に伝える ドイツ木組みの家街道

ロマンティック街道やメルヘン街道をはじめ、ドイツではテーマごとにさまざまな観光ルートが整備されている。本特集で取り上げるのは、ドイツの伝統的な木組みの建物が立ち並ぶ「ドイツ木組みの家街道」。中世からの街並みが残っていたり、木組みの家が現代の生活に馴染んでいたり、この街道はありとあらゆる表情を見せてくれる。この木組みの家の魅力に光を当てるとともに、木組みの家街道上にあるぜひ訪れてみたいエリアをピックアップ! (文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

昔も今も木組みの家が魅力的な理由

ドイツらしい建物といえば、美しい木組みの家が挙げられるだろう。木組みは、モミやトウヒなどの木材を水平もしくは斜めに組んで骨格を造り、その隙間を粘土やレンガで埋めて壁を造る建築技術だ。地域ごとに特徴はあるものの、ドイツ全土や周辺の国々に見られる伝統建築である。

木組みの家が建てられるようになったのは14世紀ごろ。ドイツには森林が多く存在し、粘土も豊富であり、木組みの家に必要な資材が手に入りやすかった。人口増加に伴い、できるだけ容易で安価に建てられる住宅への需要を背景にして、木組みの家は各地で建てられるようになったのである。一方で、安価な粘土は洗練された建築資材とはいえず、貧しさと結びつくものでもあった。そのため、人々は壁に色を塗ったり絵を描いたりすることで、人から貧しいと思われないようにしたのだという。さらに木彫りや碑文を添えるなど、木組みの家の装飾はいっそう創造的で豊かになっていく。

19世紀になっても農村部では木組みの家が主流だったが、その後の近代化によって衰退する。しかし天然素材を使っていることや壁の蓄熱性など、サステナビリティの観点から、昨今あらためて木組みの家が注目されている。木組みの家を改築したり新しく建てたり、その技術はしっかりと継承されており、現在ドイツにはおよそ250万棟の木組みの家がある。

「ドイツ木組みの家街道」(Deutsche Fachwerkstraße)は、そんな木組みの家を未来へとつなげていくために、100以上の都市が協力して組んだ観光ルートだ。次項目では、木組みの家街道のおすすめスポットをご紹介。地域ごとの多様性が反映された木組みの家を見に出かけよう。

参考:Planet Wissen「Handwerk: Fachwerkhäuser」、『ドイツの家と町並み図鑑』(エクスナレッジ)、CAPAROL「Zauberhaftes Fachwerk」、ninasfachwerkliebe.de

木組みの家のタイプは3つ

ニーダーザクセン様式

ゾーストのHaus zur Rose

ゾーストのHaus zur Rose

北ドイツで広く見られるタイプ。柱の間隔が短い。梁の色は黒、壁の色は白がスタンダード。ユニークな装飾が施されている建物も多い。

フランケン様式

ローテンブルクのマリエン薬局

ローテンブルクのマリエン薬局

斜めに重なる聖アンデレ十字架、円形のロゼットなど、遊び心のある装飾が特徴。アレマン様式と共に、梁は赤や茶色を基調としていることが多い。

アレマン様式

エスリンゲンの旧市庁舎

エスリンゲンの旧市庁舎

明確な構造線と柱の間隔が広いのが特徴の一つ。木組みの家街道では「ネッカー川~黒い森・ボーデン湖」、アルザス地方やスイスでもよく見られる。

北から南まで100都市以上!木組みの家街道へ出かけよう

1990年に開通したドイツ木組みの家街道は、北から南まで100都市以上が参加し、八つのルートで構成されている。鉄道や車での旅はもちろん、サイクリングロードが整備されているところも多い。近隣の人は週末に少しずつ訪ねてみるのも◎。今回は選りすぐりの都市を取り上げる。

参考:Deutsche Fachwerkstraße、Reisereporter「Die Deutsche Fachwerkstraße führt entlang der schönsten Häuser」、WEB.DE「Das sind die schönsten Altstädte Deutschlands」

木組みの家の名所ぞろい エルベ川~ハルツ地方 19都市/全長1083km

最も美しいといわれる木組みの家街道。何世紀も前に建てられた木組みの家々を至る所で見ることができる。所有者、住民、自治体それぞれが木組みの家の価値を理解し、愛情を持って歴史的建築物の保存に力を入れている。

❶ クヴェトリンブルク

Quedlinburg

ハルツ地方のクヴェトリンブルクは1000年以上の歴史があり、かつてハンザ同盟にも加盟していた。80ヘクタールに2000軒以上の木組みの家が立ち並び、ユネスコ世界遺産にも登録されている必見スポットだ。

❷ アインベック

Einbeck

アインベックの木組みの建物は、色鮮やかな彫刻やロゼットの装飾が特徴的。また古くからビールの街としても知られ、写真のようなアーチ型の入口のある木組みの建物でビールが醸造されていた。

フランケン様式を堪能できる ヴェスターヴァルト~マイン川 10都市/全長182km

フランケン様式の木組みの家が多く立ち並ぶこのルートでは、史跡やかつての公国の居城、交易地点、クナイプで有名な温泉エリアなどを巡る。フランクフルト郊外にある人気野外博物館「Neu-Anspach Hessenpark」もこのルートに入っている。

❸ リンブルク

Limburg an der Lahn

木組みの家が所狭しと並ぶ曲がりくねったリンブルクの旧市街は、このルートのハイライト。特にフィッシュマルクトは撮影スポットとして人気。七つの尖塔を持つリンブルク大聖堂(St. Georgs-Dom)もお見逃しなく。

❹イトシュタイン

Idstein

見どころの一つは、1615年に建てられたフランケン様式のキリンガーハウス(写真左)で、現在は市立博物館になっている。黒と青と黄色を基調とした「傾いた家」や、1170年からこの街を見守る「魔女の塔」にも行ってみよう。

中世の繁栄が垣間見える ライン川~マイン川・オーデンヴァルト 12都市/全長235km

ヘッセン州南部を巡るこのコースでは、1450~1550年頃に建てられた後期ゴシック様式の木組みの家を中心に見ることができる。多様な装飾や精巧にデザインされた窓など、中世における都市の繁栄が垣間見える。

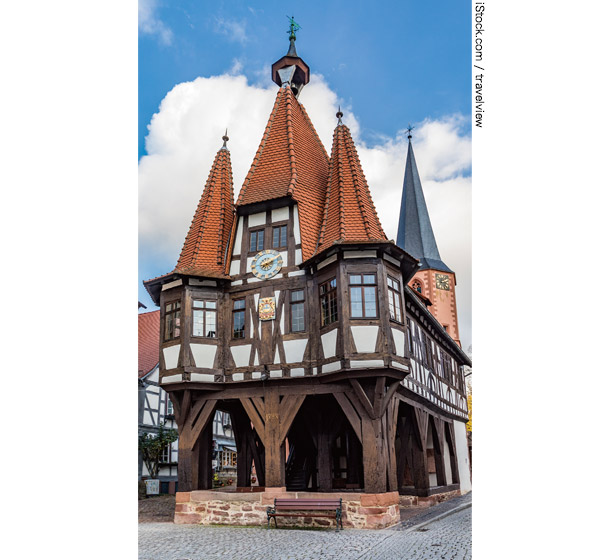

❺ミヒェルシュタット

Michelstadt

この街で見逃せない木組みの建物は、1484年に建てられた後期ゴシック様式の市庁舎。かつては裁判所として機能し、面取りされた切妻屋根と美しい出窓が中世独特の雰囲気を醸し出している。

❻ミルテンベルク

Miltenberg

「マイン川の真珠」ともいわれるミルテンベルク。市場広場「Schnatterloch」は、色鮮やかな木組みの家が並び、まるで映画のセットのよう。ランドマークのミルテンブルク城も訪れて。

南西ドイツの多様性が楽しめる ネッカー川~黒い森・ボーデン湖 31都市/全長798km

南西ドイツを周遊するこのルートでは、それぞれの魅力溢れる31の都市で、フランケン様式とアレマン様式の木組みの建物を堪能しよう。また肥沃な農地とブドウ畑、広大な森林や渓谷……と田園風景と自然を楽しめるのもポイントだ。

❼ショルンドルフ

Schorndorf

ダイムラーの生誕地として知られるショルンドルフは、ヴュルテンベルク地方で最も古い街の一つで、ほとんどの建物が築300年以上を誇る。写真は、同地で最も美しい木組みの家といわれている「Dr. Palm'sche Apotheke」。

❽ゲンゲンバッハ

Gengenbach

黒い森(シュヴァルツヴァルト)で最も美しい木組み造りの街の一つ。1905年に街並み保存のための都市計画条例が制定され、古くから景観を守ってきた。クリスマス時期は市庁舎が世界最大のアドベントカレンダーになることでも知られる。

歴史を受け継ぎ、未来へ住み継ぐプロジェクト現代の「暮らしの場」としての木組みの家

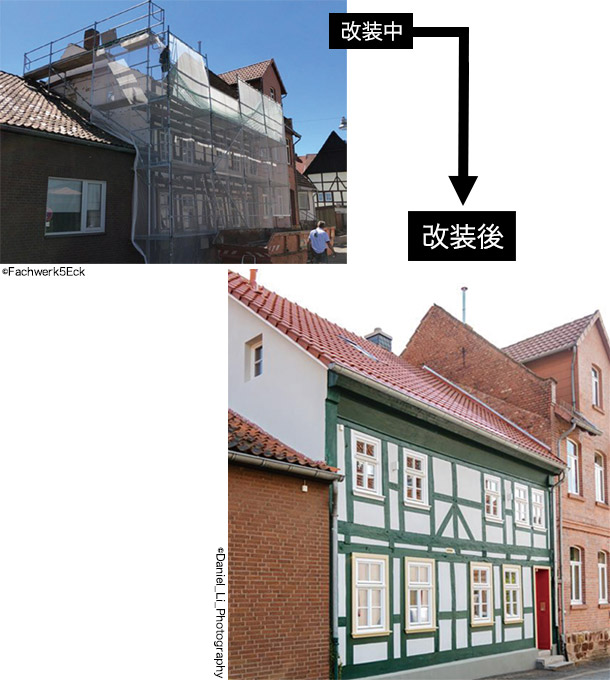

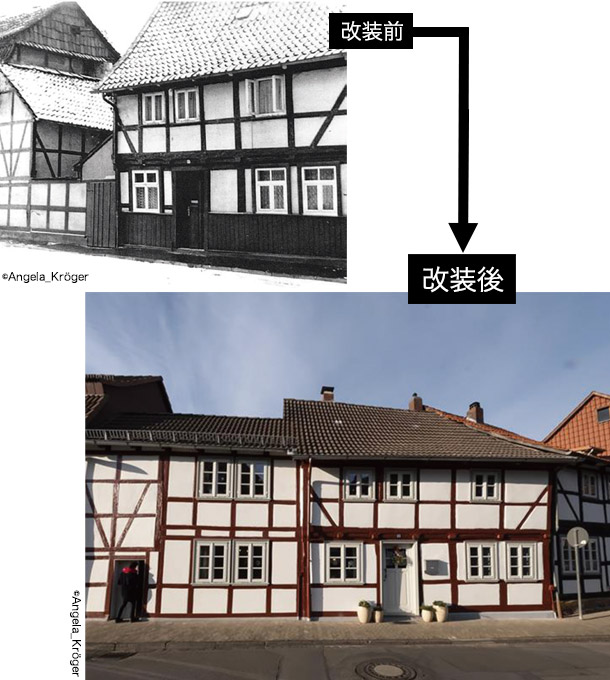

木組みの家のような歴史的建物を「暮らしの場」として選ぶには、ロマンだけでは解決できない課題と、専門的な知識が必要となる。その実現を支えているのが、南ニーダーザクセン州の5都市が連携して行っているプロジェクト「Wohnraum5Eck」だ。歴史を受け継ぎつつ、現代の住まいに求められる快適性をどう叶えているのだろうか。

参考:Wohnraum5Eck、Stadt Einbeck「Wohnraum5Eck」

伝統住宅を未来へつなぐ「Wohnraum5Eck」とは?

数百年の歴史を持つ木組みの家は、現代のパッシブハウス設計に通じる要素を備え、環境負荷を抑えながら快適な室内環境を実現できる点でも高く評価されている。一方で、構造の歪みや現行の建築基準との整合といった問題もある。そうしたなか、ニーダーザクセン州南部で進められている「Wohnraum5Eck」プロジェクトが、伝統的な木組みの家を住まいとして再生する動きを後押ししている。

プロジェクトの中核となるのが、住宅情報プラットフォーム「Hausbörse」だ。家屋の所有者は改修準備が整った物件を簡単に掲載でき、購入希望者は自分の理想に近い物件を探すことができる。これにより、売り手と買い手のマッチングが円滑に進み、歴史的建物の再活用が促されているのだ。 数百年の歴史を持つ木組みの家は、現代のパッシブハウス設計に通じる要素を備え、環境負荷を抑えながら快適な室内環境を実現できる点でも高く評価されている。一方で、構造の歪みや現行の建築基準との整合といった問題もある。そうしたなか、ニーダーザクセン州南部で進められている「Wohnraum5Eck」プロジェクトが、伝統的な木組みの家を住まいとして再生する動きを後押ししている。

安心して始められる改修と暮らしの魅力

木組みの家の改修には、構造補強や伝統工法、断熱性の向上、補助金の申請など、専門的な知識と手続きが不可欠となる。Wohnraum5Eckでは、地域の専門家によるネットワークを通じて、最新情報や具体的な支援を一元的に提供しており、初心者でも安心して改修に取り組める環境が整えられている。また木組みの家に住む魅力の一つが、その多くが歴史地区や街の中心部に位置していること。商店や学校、公共交通といった生活インフラも徒歩圏内にそろっていることが多く、都市的な利便性を享受できるのだ。

木組みの家に住むことは、単なる「古い家の所有」ではない。過去と現代をつなぐ責任と楽しみを引き受け、専門家の助けを借りながら改修を計画し、地域のコミュニティに根ざして暮らしていくことを意味する。Wohnraum5Eckのようなネットワークを活用すれば、個性的な住まいと持続可能な生活が手に入るだけでなく、地域文化の継承にも貢献できる。歴史に学び、現代技術を取り入れ、地域とつながりながら、自分だけの物語を紡ぐ。Fachwerk5Eckの取り組みは、その理想を現実に変えるために背中を押してくれるだろう。

Fachwerk5Eckのリノベーション事例 ❶

ドゥーダーシュタット

建築年:1835年

この住宅改修の大きな特徴は、使っていなかった屋根裏部屋を断熱改修したことで、空間のゆとりと機能性が飛躍的に向上したことにある。建物は3階建て・全6部屋で構成され、平均天井高2.50メートルを確保。上層階はメゾネット構造でつながっており、立体的で開放感のある居住空間を実現させた。最上階からは庭を望むことができ、光や景色を暮らしに取り込む工夫が施されている。また、1階にはバリアフリー仕様のオープンキッチン付きリビング・ダイニングを設置し、テラスや庭へもスムーズに出られるなど、生活動線に配慮した設計となっている。改修期間は約2年。伝統的な構造を活かしつつ、現代の住まいに求められる要素を高水準で備えた好例である。

Fachwerk5Eckのリノベーション事例 ❷

アインベック

建築年:1758年

長らく放置されていた建物を、約2年半をかけて現代的な住環境へとよみがえらせた事例。まずは古い内装や断熱材の撤去から始まり、建築家や職人が連携して構造や素材を見極めつつ、慎重に再構築が進められた。台所では梁の腐食が見つかり、亜麻仁油による保護処理が施された。床材やタイルなどは可能な限り保存され、建物の趣を残しつつ耐久性も確保。断熱性やエネルギー効率を高めるために、最新の断熱材と高性能窓を導入したほか、バリアフリー対応の浴室や、新しい階段・ドアなども、元の建物の個性と調和するよう設計された。さらに、ドイツ復興金融公庫の補助金により省エネ改修も実現。伝統と快適性、そして持続可能性を兼ね備えた再生プロジェクトとなった。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

![[PR]木組みの家が立ち並ぶ中世都市 - 歴史の中を歩くディンケルスビュール](/newsde/images/tokushu/1246_dinkelsbuhl/01.jpg)