醸造家やワイン関係者と話をするとき、「テロワール(Terroir)」という言葉を頻繁に耳にします。もともとフランスの農業用語で、ドイツでもフランス語の単語をそのまま使っています。便宜上「土壌」と訳されることが多いのですが、実際には土壌のほかにも様々な要素を含んでいます。簡潔にまとめると、「あるぶどう畑の総合的な環境」と言えるでしょう。つまり「テロワール」には、高度、方角、傾斜などの地形的要素、日照時間、気温、降水量などの気候(クリマ)的要素、そして土壌の構成や性質のすべてが含まれます。

そのうち、気候にはメゾクリマ(Mesoklima)とミクロクリマ(Mikroklima)の2つがあります。メゾクリマとは、あるぶどう畑全体の気候、つまりその畑を抱える山、谷、斜面全体の空間の気候のこと。一方、ミクロクリマは、正確には非常に限定された空間の気候、例えば個々のぶどうの木、葉、そして房の周囲の環境を指しています。メゾクリマを人為的に変えることは困難ですが、ミクロクリマは、例えば夏場に葉を除いたり、房の周囲に空間を作って風通しを良くしたりするなど、人の手である程度改善することができます。

ある「テロワール」の下で、ぶどうの品質を最大限に生かす形で醸造すると、出来上がるワインはそのテロワールを反映してくれます。それは、そのワインのアロマや酸、タンニンなどに表現されるのです。それぞれの地域固有の伝統品種を使用すること、その地域特有の伝統的な栽培方法や醸造方法を遵守することなどの要素も広い意味でのテロワールに含まれます。テロワールには造り手の意志も深く関わっているのです。

例えばモーゼル地方・ザール地域の、南向き急斜面を形成する粘板岩土壌の畑で育つリースリングからは、その優れたテロワールを反映し、香り高く活き活きとした酸を持つワインが生まれます。そのワインをブラインドでテイスティングしてみるとき、「ああ、これはきっとザールのリースリングだ」と思わせるようなワイン、熟練したテイスターが時にぶどう畑の名前まで言い当てられるようなワイン、それこそがテロワールの表現に成功しているワインです。そのようなワインには、草花や果実にたとえられる香りのほかに、ミネラルを連想させる香りと味の要素が感じられることも多いです。

(ザーレ・ウンストルート地方)

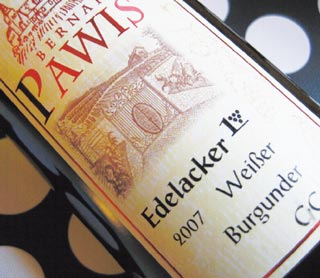

東西ドイツが統一した1990年、ザーレ川とウンストルート川が合流するフライブルク近郊にて、ベルナール&ケルスティン・パヴィス夫妻がスタートした醸造所。趣味で始めた0.5ヘクタールの畑に先代から継いだ畑が加わって、現在では11ヘクタールにまで成長した。また、2005年にはチャイプリッツの旧修道院の一部を購入して改築を行い、2007年に美しい醸造所が完成したばかり。リースリングのほか、ブルグンダー種の美味しさに定評がある。

Weingut Pawis

Auf dem Gut 2, 06632 Zscheiplitz

Tel.034464-28315

www.weingut-pawis.de

2008 Weißer Burgunder Großes Gewächs

2008年産 ヴァイサーブルグンダー、グローセス・ゲヴェックス

(辛口) 19,80€(写真は2007年のもの)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック