「Bioland」はマインツに本拠地を置くドイツ最古、そして最大のビオ生産者団体で、20世紀初頭にスイスで起こった「農民郷土運動」に端を発しています。「農民郷土運動」は政党としても活動し、戦後はビオ農業の先駆けとしてドイツとオーストリアに伝播しました。スイスとドイツの運動家たちの長年の交流が実を結び、1971年にバーデン=ヴュルテンベルク州ロイトリンゲン近郊のホーナウに「Bio Gemüse e.V」(ビオ野菜協会)が発足。これがビオラントの前身です。1978年には「Bioland」が登録商標となり、翌年には団体名もそのように変更されました。

「Bioland」は現在、「循環する農業」「豊かな土壌」「動物保護の観点に立った畜産」「ナチュラルで高品質な食品生産」「生態系の多様性の推進」「自然な生活基盤の維持」「生きがいのある未来の保証」という7つの原理を提唱しています。

会員はドイツとイタリアの南チロル地方に分布し、総数は5719、会員農地の総計は27万7093ヘクタールとなっています。主体は農家で、中には養蜂、園芸業者もいます。ワイン醸造所は215軒で、ぶどう畑の総面積は1100ヘクタール(このうち75醸造所、計93ヘクタールがイタリアにあります)。農作物の生産者でない場合(パン製造業、乳製品製造業、精肉業、レストランなど)は、パートナー会員になることが可能です。「Bioland」の設立にはワイン醸造所も参画しており、1985年にワイン用ぶどうの栽培に関する規定、ワインとゼクトの醸造基準が定められました。

「Bioland」は化学合成農薬、化学肥料の使用を禁止するほか、 益虫が充分に生息できるよう年間を通してぶどう畑を多様な植物で緑化することを義務付けています(若い苗、急斜面、痩せた土地などには例外が認められています)。また、ぶどう畑面積の少なくとも1%をエコ・ニーシェ(Öko-Nische)とし、ほかの植物を栽培するなどしてモノカルチャー(単一栽培)化を避けることも義務付けています。醸造においては、逆浸透膜ろ過によるワインの凝縮法など、一部の最先端技術を導入することが禁じられています(EUビオワイン基準は逆浸透膜ろ過を認可)。その他にも、ワインの清澄剤からパッケージの素材に至るまで、細かな基準が設けられています。このような基準は、各ビオ団体に共通しているものもあれば、異なるものもあります。

「Bioland」基準例 ※カッコ〈〉内はEUビオ基準

● 会員は、所有するすべての畑において「Bioland」基準に従って栽培しなければならない(ワイン用ぶどう以外のものを栽培している場合はそれも含む)。〈畑の一部でビオの実践が可能〉

● ボルドー液用硫酸銅の上限は年間3kg/haまで。〈年間6kg/ha〉● ワインに添加する亜硫酸量(一例)は、辛口白・ロゼワインで150mg/L、 辛口赤ワインで100mg/L(いずれも残糖分2g/L以下の場合。残糖値が高いほど亜硫酸添加量は高くなる)。〈同一〉

Bioland: www.bioland.de

1998年にはビオラント出版を設立し、月刊誌「Bioland」のほか、専門書を発行している。

ハイナー・ザウアー醸造所(プファルツ地方)

ハイナー&モニカ・ザウアー夫妻と

長男ファビアン、次男ヴァレンティン

プファルツ地方南部ベッヒンゲンの醸造所。オーナーのハイナー・ザウアーは、祖父が所有していた2.5ヘクタールのぶどう畑を受け継ぎ、1987年に醸造所を築くと同時に「Bioland」に入会した。プファルツ地方では醸造家たちのビオに対する意識が高く、「Bioland」会員も集中している。若い頃から反原発運動をはじめとする環境保護活動に積極的に参加していたハイナーにとって、ビオは自明のことだったという。現在では、21ヘクタールを擁する中規模醸造所に成長。レス、石灰岩、砂岩、 ロームなどの多彩な土壌で、リースリングを筆頭にブルグンダー種などのフランス品種にも力を入れている。1998年にはスペイン、ウティエル・レケーナ地方の標高約800メートルの地に醸造所「ボデガス・パルメラ」を立ち上げた。そこではボバル種からロゼを、テンプラニーリョとボルドー品種から様々なブレンドの赤を生産し、ドイツでも販売している。

Weingut Heiner Sauer

Hauptstraße 44, 76833 Böchingen

Tel.06341-61175

www.weingut-sauer.com

2012 Godramsteiner Münzberg

Weissburgunder Spätlese trocken

2012年 ゴッドラムシュタイナー・ミュンツベルク、

ヴァイスブルグンダー、シュペートレーゼ(辛口)9.50€

ハイナーの所有畑は各地に分散しているが、そのうちの1つがランダウ近郊ゴッドラムシュタインにあるミュンツベルク。石灰岩とマールの混在土壌だ。1990年、ハイナーはこの畑にヴァイスブルグンダー種を植えた。ヴァイスブルグンダーはリースリングやジルヴァーナーのように注目されてはいないが、土壌と造り手によって様々な表現が可能な、愛すべき品種。ミュンツベルクのヴァイスブルグンダーは、ステンレススティールタンク内で醸造され、ピュアで柔らかな味わい。リンゴ、メロン、バナナなどの風味が立ち上る。ハイナーはこのほか、ベッヒンゲンのロームと貝殻石灰岩の混在土壌の畑でもヴァイスブルグンダーを栽培している。こちらのぶどうからは、トノー(Tonneau)と呼ばれる500リットル容量のフレンチオーク樽で寝かせたヴァイスブルグンダー「Schloss(シュロス)」を生産している。オーク派の方はこちらをどうぞ(14.50€)

ハイナーの所有畑は各地に分散しているが、そのうちの1つがランダウ近郊ゴッドラムシュタインにあるミュンツベルク。石灰岩とマールの混在土壌だ。1990年、ハイナーはこの畑にヴァイスブルグンダー種を植えた。ヴァイスブルグンダーはリースリングやジルヴァーナーのように注目されてはいないが、土壌と造り手によって様々な表現が可能な、愛すべき品種。ミュンツベルクのヴァイスブルグンダーは、ステンレススティールタンク内で醸造され、ピュアで柔らかな味わい。リンゴ、メロン、バナナなどの風味が立ち上る。ハイナーはこのほか、ベッヒンゲンのロームと貝殻石灰岩の混在土壌の畑でもヴァイスブルグンダーを栽培している。こちらのぶどうからは、トノー(Tonneau)と呼ばれる500リットル容量のフレンチオーク樽で寝かせたヴァイスブルグンダー「Schloss(シュロス)」を生産している。オーク派の方はこちらをどうぞ(14.50€)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

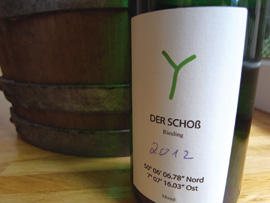

ネーファー・フラウエンベルクは、夕方までしっかりと太陽の光が降り注ぐ南向き急斜面の畑。スレート岩および硬砂岩の風化土壌だ。「Der Schoss(「膝」「山の懐」の意)」は、勾配がやや緩やかなY字型の一角のリースリングから造られたもの。醸造は自発的醗酵に任せ、出来上がるワインの味わいも自然任せ。決して華やかではないが、繊細な果実の風味が徐々に立ち上る。ヴィンテージの特徴が活かされた優しい味わいだ。アルトマン夫妻は、フラウエンベルクの最も急勾配の畑からは「Steiler Süden(急斜面の南の畑)」、テラス状の畑からは「Rosengärtchen(バラの庭)」と、計3種類のリースリングをリリースしている。いずれも土壌の個性をしっかりと表現している魅力的なリースリングだ。

ネーファー・フラウエンベルクは、夕方までしっかりと太陽の光が降り注ぐ南向き急斜面の畑。スレート岩および硬砂岩の風化土壌だ。「Der Schoss(「膝」「山の懐」の意)」は、勾配がやや緩やかなY字型の一角のリースリングから造られたもの。醸造は自発的醗酵に任せ、出来上がるワインの味わいも自然任せ。決して華やかではないが、繊細な果実の風味が徐々に立ち上る。ヴィンテージの特徴が活かされた優しい味わいだ。アルトマン夫妻は、フラウエンベルクの最も急勾配の畑からは「Steiler Süden(急斜面の南の畑)」、テラス状の畑からは「Rosengärtchen(バラの庭)」と、計3種類のリースリングをリリースしている。いずれも土壌の個性をしっかりと表現している魅力的なリースリングだ。

アレクサンダーのワインは、初ヴィンテージがすでにハイレベルのコレクションだった。2009年版「ゴーミヨ・ドイツワインガイド」では、新人賞に相当する「Entdeckung des Jahres」を受賞し、注目を浴びた。彼にとっては、畑の格付けも糖度の高低を基準とした品質等級も重要ではない。「畑仕事においても、醸造においても、非常に上手くいったワインに、最高の3つ星を与えている」と言う。「テロワールよりも人」が彼の信条だ。ヴァイサーブルグンダーSL***は独自評価で3つ星。ナッツの香りが魅力的な、みずみずしい味わいの逸品で、酸味、フルーティーさ、ボディーのバランスも絶妙。収穫時の完璧に熟したぶどうの質感が感じられるワイン。

アレクサンダーのワインは、初ヴィンテージがすでにハイレベルのコレクションだった。2009年版「ゴーミヨ・ドイツワインガイド」では、新人賞に相当する「Entdeckung des Jahres」を受賞し、注目を浴びた。彼にとっては、畑の格付けも糖度の高低を基準とした品質等級も重要ではない。「畑仕事においても、醸造においても、非常に上手くいったワインに、最高の3つ星を与えている」と言う。「テロワールよりも人」が彼の信条だ。ヴァイサーブルグンダーSL***は独自評価で3つ星。ナッツの香りが魅力的な、みずみずしい味わいの逸品で、酸味、フルーティーさ、ボディーのバランスも絶妙。収穫時の完璧に熟したぶどうの質感が感じられるワイン。

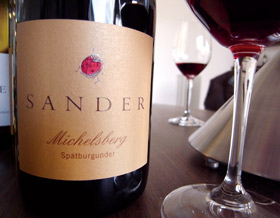

ミヒェルスベルクはシュテファンの祖父の代から緑化されている畑。そのためレス土壌でありながら、表土は黒々としており、柔らかで、あらゆる種類の草が生えている。ビオディナミでは自然醗酵が好ましいが、条件ではない。しかし、ミヒェルスベルクのように半世紀以上に渡って化学農薬、化学肥料を使用していない畑から収穫できるぶどうの果汁には農薬の痕跡がなく、自然醗酵は上手く行くという。このシュペートブルグンダーは、透明感のある品の良い果実味に控えめなロースト香や醗酵茶の風味が重なり、酸とタンニンのバランスも良い。自然の恵みがしっかりと感じられるワインだ。

ミヒェルスベルクはシュテファンの祖父の代から緑化されている畑。そのためレス土壌でありながら、表土は黒々としており、柔らかで、あらゆる種類の草が生えている。ビオディナミでは自然醗酵が好ましいが、条件ではない。しかし、ミヒェルスベルクのように半世紀以上に渡って化学農薬、化学肥料を使用していない畑から収穫できるぶどうの果汁には農薬の痕跡がなく、自然醗酵は上手く行くという。このシュペートブルグンダーは、透明感のある品の良い果実味に控えめなロースト香や醗酵茶の風味が重なり、酸とタンニンのバランスも良い。自然の恵みがしっかりと感じられるワインだ。