生真面目なドイツ人が大真面目に羽目を外す ドイツでカーニバルを楽しもう

今年も街中が浮き足立つカーニバルの季節がやって来た。11月11日に始まり、灰の水曜日に終わる「第5の季節」とも呼ばれるこのイベントのハイライトは、2月16~20日の4日間!!老若男女がこぞって仮装し、ここぞとばかりに羽目を外す。欧州の優等生と呼ばれるドイツの意外な一面が垣間見られるだろう。そう、人生は楽なことばかりじゃない、毎日がカーニバルというわけにはいかないからこそ、ドイツのカーニバリスト達は熱く燃え上がるのだ。(編集部:高橋 萌)

カーニバルって、 そもそも何を祝うものなの?

古来、春の到来を祝う風習としてドイツに根付いていたもの。カトリック教会が復活祭(イースター)の前の46日間を断食期間(Fastenzeit)と定めたことから、その前に肉や乳製品などを思いっきり味わっておこう! という食べ納めの祭りとしてカーニバルが再定義された。"carne vale"(ラテン語で「肉よ、さらば!」の意)というわけだ。

カーニバルをもっと深く理解するためのKarneval Kalender 2022/23

11月11日11時11分

聖マルティンの日でもある11月11日をカーニバルシーズンの開始日と定めている地域が多い。デュッセルドルフではこの日、カーニバルの精霊ホッペディッツ(Hoppeditz)が目を覚まし、「第5の季節」の幕開けを知らせる。とは言え、この風習が定着したのは19世紀に入ってから。長いカーニバルの歴史上では、比較的新しい決まり事だ。

11月12日~1月5日

祈りと断食の期間とされるアドヴェント(待降節)を含むこの時期は、カーニバルのお祝いも一時休止。しかし、裏ではカーニバルに向けて着々と準備が進められている。カーニバルのパレードでお披露目される山車の制作などは、この間に佳境を迎えるそうだ。年が開けたら、カーニバルの宴会で忙しくて手が回らないから……。

1月6日(金)

クリスマス関連の最後の祝日1月6日(Heilige Drei Könige)に、カーニバルのイベントが再スタートする。もっとも、19世紀以前は11月11日ではなく、1月6日にカーニバルシーズンが幕を開けたという。ここからは怒涛のイベントラッシュ。灰の水曜日まで連日連夜、宴会(Sitzung)やコスチューム・パーティーなどが開かれ、カーニバル好きがJeckenやNarren(どちらも「道化」の意)と化す。

2月16日(木)

カーニバルのお祭りのハイライト、第1日目。ラインラント地方では「女性のカーニバル(Weiberfastnacht)」と呼ばれ、女性が市庁舎など権力の中枢へ乗り込み、主導権を握ることを高らかに宣言。この日、男性は権力の象徴であるネクタイを切られ、お詫びにキスを贈られる。シュヴァーベン地方では、揚げパンなど油を使った料理をすることから「脂ぎった木曜日(Schmotziger Donnerstag)」と呼ばれている。

注!ラインラント地方在住の男性はこの日、切られても良い古いネクタイを着用しましょう!

2月20日(月)

ローゼンモンターク(Rosenmontag)と呼ばれるこの日、ケルンやマインツ、デュッセルドルフなど各地で大規模なパレードが行われ、カーニバルの盛り上がりは最高潮に達する。「バラの月曜日」とも読まれるが、「Rosen」は植物のバラではなく、rasen(暴れる)から来た言葉とする説も、グリム兄弟の編纂した辞書にある。一部の州以外は公的な祝日ではない。しかし学校や企業、お店などの多くが休業するのでご注意下さい。

2月21日(火)

スミレの火曜日(Veilchendienstag)、ファストナハト(Fastnacht)と呼ばれるこの日、カーニバルのお祭りは最終日を迎える。メンヒェングラットバッハなど、この日にパレードが行われる地域もある。

2月22日(水)

灰の水曜日(Aschermittwoch)は、断食期間が始まる日。デュッセルドルフではカーニバルの聖霊ホッペディッツの葬式が行われる。この日からイースターまで、カトリック教徒は肉を断つことになっており、灰の水曜日にニシンなど魚を食べる風習もある。現代では、本格的な断食の代わりに、お菓子やアルコールなど自分が好きなものを我慢する期間にしている人も多い。また、この日は政治の灰の水曜日(Politischer Aschermittwoch)とも言われ、各地で政治集会が開かれる。

ブラジルのリオデジャネイロと同盟を結ぶケルンのカーニバル

「アラーフ!」の掛け声が木霊するケルンのカーニバルは、ケルンの3つの星(Kölner Dreigestirn)と呼ばれる、王子と乙女、農夫の3人が取り仕切る。ローゼンモンタークには、7キロの道を4時間掛けて進むパレードがあり、国内外から100万人が詰め掛け、山車に向かって「Kamelle!!(カメレ)」と叫んでお菓子をねだる。今年のモットーは、"200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer"。カーニバルは誰にでも開かれているという意味が込められている。

注目のイベント

● 野外イベント「Wieverfastelovend」

2月16日(木)11:11~

場所: Alter Markt

● おばけのパレード「Geisterzug」

2月11日(土)

www.geisterzug.de

● パレード「Rosenmontagszug」

2月20日(月)10:00~

場所: 市内中心部

体験!ケルンのSitzung

カーニバルシーズンの楽しみの1つが、各カーニバル協会や団体が主催する大宴会「Sitzung」。コメディアンが時代を皮肉り、ミュージシャンの音楽に乗せて来場者が肩を組んでの大合唱。王様が庶民の仮装をし、庶民が王様になりきる……そんなカーニバルの無礼講の精神を体現するような宴会が連日開催されているが、その1つ、カーニバル協会"Prinzen-Garde"主催のSitzungに参加する機会を得たので行ってきた!

「人生で2番目に大切なこと、それがカーニバル」

Prinzen-Gardeの会長

クルト・シュトゥンプさん

1906年創立の老舗カーニバル協会が開くこの宴は、ドレスコードが「Abendgarderobe(正装)」というフォーマルなもの。同協会のシュトゥンプ会長にカーニバルへの想いを語っていただいたのだが、さすがはカーニバル協会を率いる人物、「笑い」を大切にするパワフルな紳士だった。「私の人生で大切なものは、1に家族、2にカーニバル!」と豪語する。「だって考えてもみてください。1月2日から灰の水曜日まで、私の場合は休みが3日間しかない。それ以外は、無償でカーニバルの成功のために日夜活動しているんですよ。好きじゃなきゃやってられない! それに、カーニバルに没頭する期間があるからこそ、人生や仕事における色々な難しい局面に立ち向かえる。そんな風に思っています」。

深夜0時を越えても一向に終わらない宴、話のオチにつく「ジャッジャーン」という効果音、何度も叫ばれる「Alaaf!」の掛け声……。カーニバルを祝うことが世代を超えて身に染み付いている土地の人々の熱狂ぶりはすごい!!

ホッペディッツが大暴れ個性的なイベント盛りだくさんのカーニバル

デュッセルドルフのカーニバルを特徴付けているのが、精霊ホッペディッツ。11月11日11時11分に当地名産のマスタードの容器から出現し、デュッセルドルフの市民にカーニバルの開始を呼び掛ける。同地のカーニバルを治めるのは、プリンツ(王子)とベネツィア(王女)のカップル。デュッセルドルフのカーニバルは、伝統ある樽運びレース(Tonnenrennen)や女装レース(Tuntenlauf)など、ほかでは見られないイベントが盛りだくさん。今年のモットーは"Och dat noch(Auch das noch)"、「あぁ、またか」というため息にも似たつぶやき。あれもこれも、思うがままにならない世界を笑い飛ばそうというポジティブな意味を含んでいるらしい。永遠のライバルであるケルンとは、野次を飛ばし合う関係。

注目のイベント

● 女性のカーニバル

「Altweiberfastnacht」

2月16日(木)11:11~

場所: Rathaus, Altstadt

● 子どものパレード

「Kinder- und Jugendumzug」

2月18日(土)12:30~

場所: Altstadt

● パレード

「Buntes Kö-Treiben」

2月19日(日)11:00~

場所: Königsallee

● パレード「Rosenmontagszug」

場所: 市内中心部

www.comitee-duesseldorfer-carneval.de

初心者のためのカーニバルのススメカーニバルにどっぷり浸かった日本人

デュッセルドルフ日本人学校の元教諭

中嶋 総雄さん

「私自身、もう引退したのですが……」と前置きをし、デュッセルドルフのカーニバルに参加することになった経緯からご説明いただいた。数学教師である中嶋さんが、デュッセルドルフ日本人学校に赴任したのは1972年のこと。自分たちが暮らしている地域の生活文化や社会について、生徒たちにどのように教えていくべきか、開校したばかりの学校には教材もノウハウもなかった。ならば、と、中嶋さんが取った策は、地域の大きな行事の中心にいるSchützenverein(射撃団体)に所属すること。そこから徐々にカーニバル協会との繋がりも生まれた。

「協会のメンバーは無償で、それどころか私財を投じてカーニバルの準備をしていますよ」「山車は、パレードの1日のためだけに手作りしています」。中嶋さんが見てきたカーニバルの舞台裏には、カーニバルを取り巻く熱い人間模様がある。日本でもお祭り好きだった中嶋さんが、ドイツ人の友人から方言(Mundart)の特訓を受け、いよいよSitzungの舞台に上がったのは1983年のこと。それ以来、どっぷりカーニバルに浸かってきた。

カーニバル初心者に楽しむためのヒントをお願いすると、「Sitzungは、日本人にはハードルが高い。笑いはタイミング。ドイツ語が不自由だとどうしてもテンポが遅れてしまうし、何より、入場料が結構高いんですよ。それよりも、しっかりカーニバルの雰囲気が味わえる野外イベント『Biwak』が断然オススメ!!」とアドバイスをいただいた。羽目を外すドイツ人の中に飛び込む少しの勇気を持てば、カーニバルを通してドイツ社会がもっと身近に感じられそう。

注目のイベント

● 野外カーニバル「Biwak」

2月12日(日)11:00~

場所: Rathaus

デュッセルドルフだけじゃなく、ボンやアーヘンの団体も参加する。歌や踊りを見ているだけでも楽しめる

● 公共放送ARD

「Das Erste, Düsseldorf Helau」

2月21日(土)22:15~00:15

programm.ard.de

Sitzungは、テレビ観戦で雰囲気を味わって

● 野外パレードと樽運びレース

「Tonnenrennen und Umzug」

2月10日(日)12:15~

場所: Niederkassel

樽運びレースはビール樽ではなく、農家の人が肥やし樽を運んだことから来たという説も!

ドイツ各地の個性的なカーニバル

マインツ "Mainzer Fastnacht"

ケルン、デュッセルドルフと並び、ドイツ三大カーニバルの地に数えられるマインツ。ここでは、カーニバルではなく、「Fastnacht(断食前夜)」と呼ばれ、「Närrisches Grundgesetz(道化の憲法)」なるものまで定められている。掛け声は、「Helau!(ヘラウ)」

www.mainz.de

ロットヴァイル "Rottweiler Fasnet"

黒い森地方のカーニバルは、「Fastnacht(断食前夜)」がちょっとなまって「Fasnet」。ここでは、シュヴァーベン・アレマニア風と言われる独特な雰囲気のファスネットが楽しめる。木製の仮面を着けた市民が練り歩き、「Hu Hu Hu Hu Hu」という掛け声を掛け合う。

www.rottweil.de

コンスタンツ "Konstanzer Fasnacht"

ドイツ南部にあるボーデン湖のほとりに位置し、スイスとも国境を接するコンスタンツ。ここのカーニバルの特徴は、飛び入り参加も大歓迎という開放的な姿勢。2月6日~13日の間、バスなどの近距離交通に乗り放題のチケット「Narrenticket」は11.11ユーロ! 掛け声は、「Ho Narro!!」。シュヴァーベン・アレマニア地方の影響を受け、様々な仮面を被った人で溢れる。

www.konstanz.de

フランクフルト

http://frankfurt-interaktiv.de

ベルリン

www.festkomitee-berliner-karneval.de

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

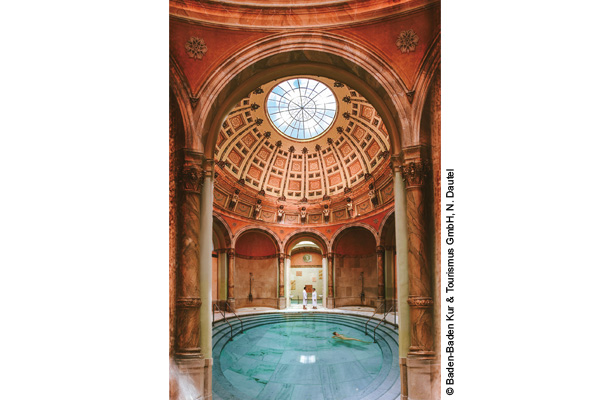

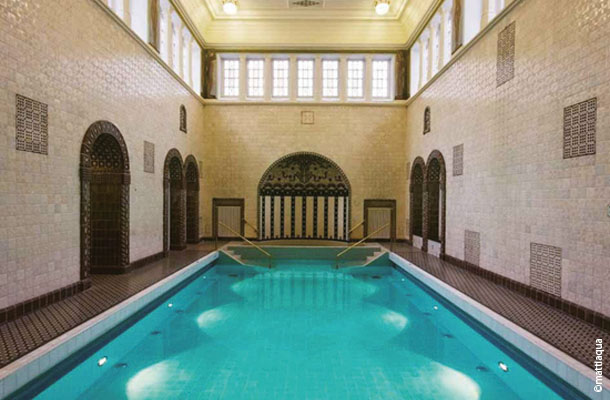

フリードリヒ浴場の地下に残っているローマ時代の公衆浴場の遺跡

フリードリヒ浴場の地下に残っているローマ時代の公衆浴場の遺跡 女優マレーネ・ディートリヒ(1901-1992)が「世界で最も美しいカジノ」と絶賛したというバーデン=バーデンにあるクアハウスのカジノ

女優マレーネ・ディートリヒ(1901-1992)が「世界で最も美しいカジノ」と絶賛したというバーデン=バーデンにあるクアハウスのカジノ

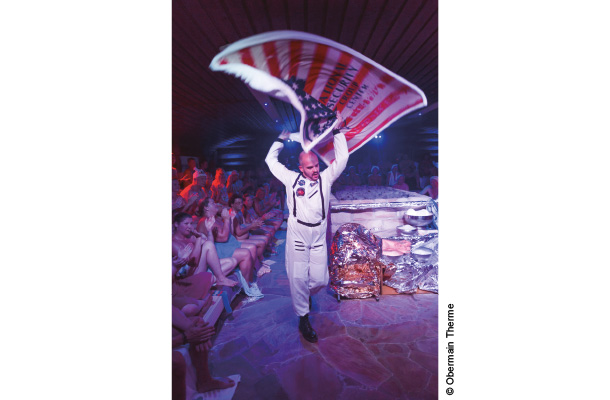

今年の世界大会は、Satama Sauna Resort & Spaで9月11(月)〜17日(日)に開催予定!

今年の世界大会は、Satama Sauna Resort & Spaで9月11(月)〜17日(日)に開催予定!

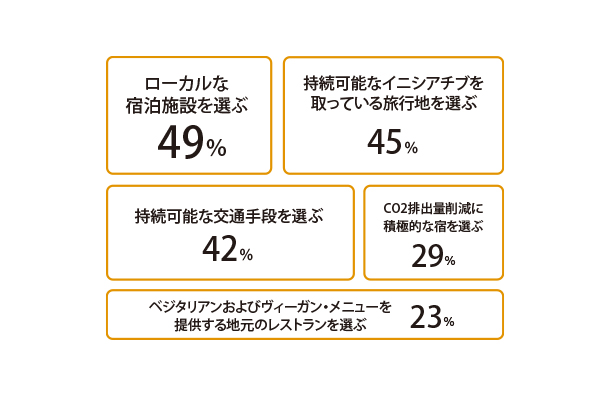

出典:Tourlane「2023年旅行トレンド調査」

出典:Tourlane「2023年旅行トレンド調査」

ブレナヴォン製鉄所の溶鉱炉。垂直に削り取られた丘の側面に建てられた

ブレナヴォン製鉄所の溶鉱炉。垂直に削り取られた丘の側面に建てられた

国立炭鉱博物館ビッグ・ピットの敷地内

国立炭鉱博物館ビッグ・ピットの敷地内

『嵐が丘』の舞台になったハワース駅に停車中の蒸気機関車

『嵐が丘』の舞台になったハワース駅に停車中の蒸気機関車

ゴミを出さずに解体できるシンプルなつくりのコテージは「デスティネイチャー」の顔

ゴミを出さずに解体できるシンプルなつくりのコテージは「デスティネイチャー」の顔

ミヒェルベルガー・ホテルの一室。「Band」と名付けられたファミリー・ルーム

ミヒェルベルガー・ホテルの一室。「Band」と名付けられたファミリー・ルーム

広々としたミヒェルベルガー・ホテルの中庭では食事が楽しめる

広々としたミヒェルベルガー・ホテルの中庭では食事が楽しめる

キュビエール農場でゼロからチーズを作ってみよう

キュビエール農場でゼロからチーズを作ってみよう

動物たちと触れ合えるレ・ボヌール・ドゥ・ソフィー農場の農泊が人気

動物たちと触れ合えるレ・ボヌール・ドゥ・ソフィー農場の農泊が人気

ナテュレルマン・サンプルでは食用の草花を使った料理を紹介

ナテュレルマン・サンプルでは食用の草花を使った料理を紹介