ファイナンシャルアドバイザー

山片重嘉(やまかた しげよし)さん

1970年生まれ。98年に渡独し、文化交流や持続可能農業のプロジェクトに携わったり、食と健康のアドバザーとして講演活動などに勤しむ。その後、ファイナンシャルアドバイザーとして独立。個人・法人へのアドバイスを行っている。人生のテーマは、健康とお金を切り口に、豊かな生き方について考えること。

相談無料

Tel: 06032-99828500 / E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.dj-finanz.de

ドイツニュースダイジェスト編集部

林 康子

お金の増やし方と言えば、貯金くらいしか思い付かない、根っからお金に無頓着な30代前半既婚者。「金融」や「資産」といった言葉を聞くと、その固い響きから拒否反応を起こすが、そんなアレルギー症状を克服し、本気で資産を増やすことを考えなければと、焦る気持ちがあるのも事実。資産運用の知識レベルは超初心者。

1 年金 - お金に対する意識を持つ

老後は生きている限り、誰にでも訪れるもの

ファイナンシャルアドバイザーを前に、いきなり話の腰を折るような質問で恐縮ですが、決して景気が良いとは言えない今の世の中、確実にお金を増やせる方法はあるのでしょうか。もちろんお金は欲しいですが、あまり「お金、お金」と執着心を燃やすのも、何だか気が引けてしまいます。

実は私自身、20代の頃は全くお金に興味がなかったんですよ。私の親は団塊の世代で、高度経済成長期をサラリーマンとしてバリバリ働き、収入は右肩上がりでボーナスもたくさん出るという時代を生きてきました。そのような親の元で育った私たちの世代も、お金のことはそれほど考えなくても良かったのです。私は当時、ヨットレースに興じて、フリーターだったことも、パックパッカーとして旅をしていたこともありました。また、仰るように私にもお金のことを考えるのは悪いことだというような意識がどこかにありました。しかし、やはり結婚して子どもができ、父親となったことで、お金のことも考えるようになりました。

日本もドイツも、経済的に豊かな国ですよね。だから、特に私たちのようにお金に不自由することなく育った世代は、お金を守るとか、資産を増やすことを真剣に考えてこなかったと思います。言ってみれば、両国は世界でも特殊な恵まれた国なのです。

一方、例えば米国のように社会保障制度が整っていない国では、投資などで資産運用をし、年金を自分で作らなければいけない。あるいは最近ハイパーインフレ*1を経験した国では、人々は給料を手にしても、1週間で通貨の価値が半減してしまうような事態が起こることを知っています。自国の通貨が信用できないから、すぐにドルやユーロに変えるなど、何らかの対策を取らなければならないのです。戦後、平和に、豊かに暮らしてきた日本人やドイツ人は、お金やリスクに対する意識が低い傾向にあります。まずは、お金について真剣に考えることが必要だと思います。

*1 猛烈な勢いでインフレーション(物価上昇)が進むこと。

でも今、特に差し迫った危機を感じているわけではないので、今の生活レベルが維持できれば良いかな、なんて考えています。

カエルは、いきなり熱湯に入れられると慌てて外へ飛び出ようとしますが、水温を徐々に上げていくとそれに気付かず、最後には茹だってしまうそうです。このように、じわじわとやって来るリスクに気付かずに過ごしていると、最終的に大変な思いをするのは自分自身です。

また、私が食と健康のアドバイザーをしていた時に感じたことがあります。今の世の中、ガンや生活習慣病などに罹る人が増えていて、その原因が食生活などの生活習慣にあることが分かりきっているにもかかわらず、「自分は大丈夫」という意識でいるのか、生活習慣をなかなか見直そうとはしないんですよね。でも、日本人の半数はガンに罹るとも言われている今、予防のための勉強をしておくことは現代人にとっては必須だと思います。老後というのは生きている限り必ず誰にも訪れるわけなので、将来に備え、お金の運用について考えることも必要ですよね。

老後に備えると言えば、「年金」ですよね。ただ年金と聞くと、私たちの世代が老後を迎える頃には年金制度はとっくに崩壊していて、現在、毎月支払っている保険料だって掛け捨てになってしまうんじゃないかと、ちょっと投げやりになってしまいます……。

あるドイツ人は、「自分なりに考えた結果、私は年金を積み立てないことにした」と言っていました。老後は住むところと食べ物があれば十分なので、年金が全くなくても国が社会保障制度で最低限の生活を保証してくれるはず、という考え方です。しかし、このように社会保障に頼る人が増えれば、国が保証する最低限の生活レベル自体が下がっていくことになります。

昨年末、ドイツでは「Altersarmut(高齢者の貧困)」についての報道が目立ちました。そんな事態を避けるべく、政府は個人での年金や住宅購入、資産運用のための助成金を用意し、奨励しています。国に納めた法定年金保険料は、もう自分のお金ではありませんから、将来どう分配されるかは分かりません。でも、個人年金などプライベートで運用したお金は自分のものですから、その結果に対しても自分で責任を持つことができます。国や社会に任せておくのではなく、自分自身で老後の生活を守らなければならない時代になっているのです。

今の時代、個人でいかに年金を増やせるかを考えることが必須なのですね。

会社勤めの方なら、給与明細を見れば毎年1月に手取り額が少し増えていることをご存知でしょうか。2005年以降、年金に対して所得税が掛けられることになり、その代わり、給与から天引きされる法定年金保険料に対しては2025年に向けて段階的に非課税とされることになりました。そのため、毎年1月になると手取り額が少し増えるのです。さらに政府は、税金の控除対象となる個人年金などを用意し、手取りが増えた分を積み立てることを奨励して、国が賄えない分を個人で補ってもらおうとしています。そうでなくても、年金受給額は減らされていく計画となっているので、個人で何もしなければ、老後は貧困化してしまうかもしれないのです。このように、社会の変化とともに制度も変わっているので、それに合わせて年金計画を見直すことも必要です。

また、一般的にある程度の年齢に達してから老後のことを考えがちですが、そうすると月々の負担は大きくなります。そうなる前に、特に若い人には老後に向けての意識を持っていただきたいと思います。早めに計画、実行に移せば、それだけ安心して今の生活を楽しむことができます。

2 資産運用 - 早めの行動が肝心

資産運用は誰にとっても必要

老後のことが切実な問題として感じられてきました。とは言え、運用できるほどの資産は私にはありませんし、とりあえず銀行口座はあるので、貯金するくらいが無難かなと考えているのですが。

日本人の銀行預金率は、世界でも飛び抜けて高いことをご存知ですか。これは銀行にお金を預ける以外の資産運用方法を知らないからとも言えます。銀行に預けておけば「元本保証」があるので、とりあえずリスクがなく安全だと思っている方が多いのではないでしょうか。しかし、これは一見安全に見えて、実はリスクがとても高いです。

例えば、1000ユーロを1%の利子で銀行に置いておく場合、24年経つと1270ユーロとなり、20%以上も増えるように思われます。しかし、インフレ率が3%だとすると、同じ期間に物価はなんと2倍になるため、1000ユーロのものが2000ユーロとなり、実質購買力は36%も減ってしまいます。つまり、銀行にお金を置いておくと、確実に目減りしてしまうのです。そこで、インフレ率を上回る資産運用をする必要があります。お金として持っていると価値は下がりますが、物価が上がるということは、持っていれば増える資産もあるわけです。自分で住宅を購入しなくても、投資信託などを利用すれば、現金とは別の形の資産として持っておくことができます。

投資信託ですか! また今の私とは無縁そうな言葉が出てきました。でも、素人が何も知らずに金融商品なんかに手を出すと、痛い目に遭いそうです。

その通りです。基本的なことを知っておかないと、簡単に騙されてしまうことになりかねません。投資に縁のない人が、銀行に勧められるままに投資信託を購入したところ、リーマン・ショック*2でその価値が半減し、慌てて売って「銀行に騙された。もう投資なんて絶対にしない!」という人にこれまでたくさん出会いました。これなどが典型的で、このような経験によって思考停止に陥ってしまうとすれば、非常に残念です。少し基本的な知識を持っていれば、このような事態は避けられ、人任せにしないでリスクをコントロールすることで、リターンを得ることができます。先述の銀行預金の例のように、何もしないことの方が大きなリスクになるのです。

昨今の状況から見ても、「投資」という言葉を聞くとアレルギー反応を起こす方も多いとは思いますが、これもごく一部の投資のみが大きく報道され、誤解されているためです。資産運用とは、大事な将来の資産を運用することですので、もちろん大きなリスクが伴うことを実行すべきではありません。しかし、そのような運用については報道されず、学校でも習わないため、人々は知らないのです。

*2 2008年秋、米投資銀行のリーマン・ブラザーズが破たんしたことが引き金となり、世界中の株式市場が急落するなど、金融市場が大混乱に陥り、世界金融危機につながった。

予備知識なしに、いきなり大掛かりな投資をするのはご法度ということですね。となると、資産運用って、どうしたら身近に感じられるのでしょう。

「資産運用」と聞くと、自分には関係ないことのように思われるかもしれませんが、実はすでに誰もが行っていることなのです。例えば会社員の場合、給料の約20%を自己負担分の社会保障費として支払い、さらに税金も払っています。これ自体がもう資産運用なのです。それ以上、何もしなければ、現在も将来も国の最低限の社会保障しか受けないという資産運用法を選択したことになります。

自営業の方の場合は、自分がどのくらいの税金を支払っているかについて意識していると思いますが、従業員の場合は、自分が社会保障費を「払っている」という意識を持たなければ、受け身の資産運用になってしまうのです。

保険に加入したり、貯金をすることも資産運用です。年金だけでなく、総合的にどのような資産運用を選択するかについて考えることが大切です。例えば、リスクがないと思って銀行預金をしているお父さんが、ワーカホリックで全く運動していないなどというのは、家族にとって経済的にも非常にリスクが高いかもしれませんよね。

ドイツの保険や金融商品、助成金などについて調べようにも、何から手を付けて良いやら、さっぱり分かりません。もちろん、説明などもすべてドイツ語ですし。

そうですね。先に述べたように社会保障制度などはどんどん複雑化し、一般の人たちには理解できなくなってしまっています。ドイツ人にとっても難しいことなのに、ドイツ語が母国語でない日本人にとってはなおさら、自分1人で理解するのは難しいですよね。

保険や年金などの商品を扱っている銀行や保険代理店はたくさんありますが、その人にとって本当に適切なアドバイスをしてくれるところは、残念ながら多くはありません。まずは信頼でき、個人的に親身になってくれる専門家を探してみてください。私たちのようなファイナンシャルアドバイザーは、あなたの年齢、収入、家族構成、滞在権、住宅購入を希望しているか、将来はどこに住みたいかといった全体像を把握し、分野を問わず総合的、長期的にその人に合わせた最適なプラン作りを心掛けています。

実は、今の時点では、この先もずっとドイツに留まるという固い信念はなく、いずれ日本に帰るかもしれません。それでも、資産運用は今から始めるべきなのでしょうか。

それはもう、絶対に早く始めるべきです。お金というのは、時間を掛けて増えるものですから。収入には、労働によって得るもの以外に、利子収入もあります。利子収入に関して言えば、ごく普通の人でも、30~40年という期間があれば多額の利子を得ることができるんですよ。福利効果によるお金の増え方を線グラフにすると、直線ではなく双曲線のようなカーブを描き、最後にぐっと伸びるようになっています。したがって、その期間が2~3年短いだけでも、大きな違いが出てきてしまうのです。つまり、お金の運用というのは長期スパンで考えるべきものなので、どこに居ようが早めのスタートが肝心です。

また、いずれ日本に帰るとしても、ユーロの資産と円の資産を分けて持っておくのは為替リスクの分散という意味もあります。日本へ帰国後も、20、30年という時間があれば、為替相場も変動するでしょうから、ユーロの高いときに円に換金すれば、為替差益を得ることもできます。ドイツに口座を置いておき、ネットバンキングで取り引きすることもできますしね。

お金を増やす意欲がメラメラと沸いてきました! では、将来への投資として、まずは何から始めたら良いのでしょう。

まずはお金のことを真剣に考えよう! と思うことです。1カ月間、詳細に家計簿を付けてみてはいかがでしょう。お金って、普段は何気なく使っていることが多いと思います。「お財布の中に確か100ユーロあったはずなのに、なんでこんなに減っているんだろう。大した買い物もしていないはずなのに……」と思ったことはありませんか? コーヒーやケーキ、雑誌など些細な出費でも、重なればお金は意外とすぐになくなってしまうものですよね。それらすべての出費を1カ月間、付けてみると、自分が何にどのくらいのお金を費やしているかが見えてきます。そうすれば、この楽しみは譲れない、そのためにもっとお金が欲しい、だったらこの部分でもっと節約しよう、そして毎月このくらいは貯蓄に回せる……ということも見えてきます。

さらに、貯蓄に回せるお金を短期、中期、長期の3つの貯蓄用途に分けてみましょう。短期用は休暇や趣味などの1年以内に使うお金で「Tageskonto(貯蓄口座)」などへ入れるもの、中期用は車の買い替えや住宅の購入資金、子どもの教育費のための資金など、5年以上置いておくお金で「Bausparkonto(貯蓄もできる口座の一種)」などへ入れるもの、そして長期用は年金保険などの形で老後まで取っておくお金、という形で3つに分け、給料が入金されたら自動的に振り込まれるようにしておくと良いと思います。「余ったら貯金に回そう」という考えではお金は貯まりませんからね。

常にお金の出入りを意識し、計画的にお金と付き合うことが大切なのですね。最後に、山片さんご自身は普段お金について考えるとき、どのような意識を持っていますか。

年金や貯蓄などのお話をしてきましたが、私自身は、人生における最高の投資は「自己投資」だと思っています。セミナーに参加したり、本を読んで勉強するなど、自分に対する投資です。今や、大企業に勤めていても安心できない時代になりました。確かだと思われていたものが揺らいでいる。というより、実は確かなものなんて、そもそもないんですよね。そんな中でもサバイバルできるスキルやメンタリティーを身に付けることが、ますます重要になってくると思います。

また、最大の保険は「健康」だと思います。健康でなければ、働くことも、人生を楽しむこともできませんよね。食生活や運動などの健康管理を行って健康を維持できれば、病気やけがの治療費も使わずに済みますし、その間の収入がなくなることもないわけですから。

そして、もちろん楽しくお金を使うこと! 将来だけでなく、今を楽しむことが大事ですからね。

お金について、これほど本腰を入れて考えてみたことは初めてです。今回、お話をうかがい、資産運用への入り口で必要なのは「自分のお金」という意識を持つことだと実感しました。できることからコツコツと。私はまず、買い物のレシートをポイ捨てしないことから始めます!

月1回、ドイツで行う資産運用や助成金の利用方法、年金のことなど、お金に関する具体的な制度や運用方法について、山片さんに日本人が知っておくべきお役立ち情報を紹介していただきます。上手にお金と付き合うための実践的なアドバイスが満載です!

ドイツでお金と上手に付き合う方法

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

爪は、ほとんど水分で成り立ってるものなので、乾燥した気候ではケアが難しいことは確かです。爪が折れるからと言って、間違った方法でカラーを塗り、頻繫に除光液を使うと水分や油分が失われてしまいます。自宅でカラーを塗る際は、甘皮を押し上げてベースコートを塗ってから、カラーを塗りましょう。仕上げに、爪の周りの皮膚にネイル専用のオイルを必ず塗ります。爪のトラブルの主な原因は、水分やアミノ酸、栄養の不足なので、それらを補いながらハードナー(強化剤)を塗ってはどうでしょう。ジェルネイルなら、気を付ければ1カ月は持つので、爪が弱い方にお勧めです。

爪は、ほとんど水分で成り立ってるものなので、乾燥した気候ではケアが難しいことは確かです。爪が折れるからと言って、間違った方法でカラーを塗り、頻繫に除光液を使うと水分や油分が失われてしまいます。自宅でカラーを塗る際は、甘皮を押し上げてベースコートを塗ってから、カラーを塗りましょう。仕上げに、爪の周りの皮膚にネイル専用のオイルを必ず塗ります。爪のトラブルの主な原因は、水分やアミノ酸、栄養の不足なので、それらを補いながらハードナー(強化剤)を塗ってはどうでしょう。ジェルネイルなら、気を付ければ1カ月は持つので、爪が弱い方にお勧めです。 カールを楽しむ方法は?

カールを楽しむ方法は?

個々の髪質に合ったスタイルを見極める

個々の髪質に合ったスタイルを見極める

幅広いニーズに応えてくれる

幅広いニーズに応えてくれる 抜群の立地と明るい接客で長年親しまれているWING。くせ毛をまとまりやすく、カラーの色持ちも良くしてくれるSchwarzkopfの最上シリーズBC KURが、髪をリフレッシュ!

抜群の立地と明るい接客で長年親しまれているWING。くせ毛をまとまりやすく、カラーの色持ちも良くしてくれるSchwarzkopfの最上シリーズBC KURが、髪をリフレッシュ! 髪だけでなく、指先まできれいにして春を迎えませんか? 銀座マツナガでは、3月から「ジェルネイル」が新メニューに加わり、日本人スタッフが希望のデザインを丁寧に施術してくれる。また、きめ細やかな日本人スタッフのタッチによるエステ&マッサージも好評。指圧マッサージやオイルマッサージほか、様々なマッサージを提供。フェイシャルなら、ウォーターピーリングと超音波により、なめらかかつ、キュッと引き締まった素顔に導くフェイシャルケアにも注目。

髪だけでなく、指先まできれいにして春を迎えませんか? 銀座マツナガでは、3月から「ジェルネイル」が新メニューに加わり、日本人スタッフが希望のデザインを丁寧に施術してくれる。また、きめ細やかな日本人スタッフのタッチによるエステ&マッサージも好評。指圧マッサージやオイルマッサージほか、様々なマッサージを提供。フェイシャルなら、ウォーターピーリングと超音波により、なめらかかつ、キュッと引き締まった素顔に導くフェイシャルケアにも注目。

1876年創業の老舗ホテル・シュタイゲンベルガーフランクフルターホフに今年2月1日、新しくTHE SPAがオープン! 宿泊客だけでなく、ビジターとしても利用可能。1000㎡の大空間に、フィンランド式サウナ、バニラの香りのスチームサウナ、そしてオリエンタルでゴージャスなモザイクが印象的なトルコ風ハマム・スパなどがあり(女性専用のハーブ・スチーム・サウナもある)、マッサージやエステ、ネイルサロン、理容室(男性専用)などのサービスも完備。エステでは、『メイド・イン・ジャーマニー』と『オーガニック』にこだわった高品質なコスメだけを使用。日本人セラピストによるマッサージも受けられる。サウナは35ユーロ。エステやマッサージで99ユーロ以上のサービスを利用の場合は、サウナ利用が込みになるという嬉しい特典も。

1876年創業の老舗ホテル・シュタイゲンベルガーフランクフルターホフに今年2月1日、新しくTHE SPAがオープン! 宿泊客だけでなく、ビジターとしても利用可能。1000㎡の大空間に、フィンランド式サウナ、バニラの香りのスチームサウナ、そしてオリエンタルでゴージャスなモザイクが印象的なトルコ風ハマム・スパなどがあり(女性専用のハーブ・スチーム・サウナもある)、マッサージやエステ、ネイルサロン、理容室(男性専用)などのサービスも完備。エステでは、『メイド・イン・ジャーマニー』と『オーガニック』にこだわった高品質なコスメだけを使用。日本人セラピストによるマッサージも受けられる。サウナは35ユーロ。エステやマッサージで99ユーロ以上のサービスを利用の場合は、サウナ利用が込みになるという嬉しい特典も。 使うほどに美しく、髪質が改善されていく米NY発のオーガニック製品「John Masters Organics」を取り扱うヘアサロン。美容業界でじわりじわりと存在感を増している同ブランドの「環境にやさしいヘアケア」という哲学を大切にするBeauneは、賑やかなオスト通りの横道から入った閑静な場所に立地する癒しの空間。店長あきもとさんとスタイリストの玉置さんがヘアスタイルを、日本ネイリスト協会1級を持つナさんが、ネイルやアートメイクを施してくれる。

使うほどに美しく、髪質が改善されていく米NY発のオーガニック製品「John Masters Organics」を取り扱うヘアサロン。美容業界でじわりじわりと存在感を増している同ブランドの「環境にやさしいヘアケア」という哲学を大切にするBeauneは、賑やかなオスト通りの横道から入った閑静な場所に立地する癒しの空間。店長あきもとさんとスタイリストの玉置さんがヘアスタイルを、日本ネイリスト協会1級を持つナさんが、ネイルやアートメイクを施してくれる。

豚骨の旨みをしっかり味わう

豚骨の旨みをしっかり味わう デュッセルドルフの人気ラーメン店「匠」から程近い場所に昨年末、二代目が開店した。「自ら納得できる豚骨ラーメンを欧州に広めたい」と語るオーナーの言葉通り、新鮮な豚骨を特製の圧力寸胴で炊き出した天然の豚骨スープを最大限に引き立てる「かえし」で仕上げるラーメンは、旨みの極意が詰まった逸品。お勧めは、ニンニクをじっくり揚げた黒マー油入りの黒丸、数種類の辛みをベースにした赤マー油入りの赤丸、そしてオーナーの地元に伝わる昔ながらの味を再現した阿佐ヶ谷中華そば。サイドメニューは、6種類の味から選べる一口餃子や特製スパイスを効かせた手羽先唐揚げなど。平日のランチタイムには麦茶サービスが付くほか、お得なセットメニューも豊富だ。店内には待合席が用意され、寒い季節には嬉しい限り。家族連れに最適なベンチシート席あり!

デュッセルドルフの人気ラーメン店「匠」から程近い場所に昨年末、二代目が開店した。「自ら納得できる豚骨ラーメンを欧州に広めたい」と語るオーナーの言葉通り、新鮮な豚骨を特製の圧力寸胴で炊き出した天然の豚骨スープを最大限に引き立てる「かえし」で仕上げるラーメンは、旨みの極意が詰まった逸品。お勧めは、ニンニクをじっくり揚げた黒マー油入りの黒丸、数種類の辛みをベースにした赤マー油入りの赤丸、そしてオーナーの地元に伝わる昔ながらの味を再現した阿佐ヶ谷中華そば。サイドメニューは、6種類の味から選べる一口餃子や特製スパイスを効かせた手羽先唐揚げなど。平日のランチタイムには麦茶サービスが付くほか、お得なセットメニューも豊富だ。店内には待合席が用意され、寒い季節には嬉しい限り。家族連れに最適なベンチシート席あり! 至高の麺とスープに、思わず笑顔

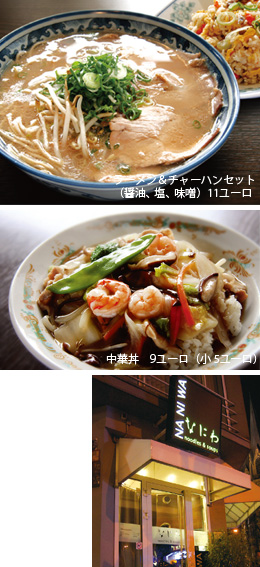

至高の麺とスープに、思わず笑顔 「一麺必笑」のモットーを引っ提げ、「匠」ミュンヘン店が登場したのは2年前。以来、豚骨ベースの醤油、塩、味噌を中心に、食べたら思わず笑みがこぼれてしまう極上のラーメンを提供している。中でも濃厚な味噌スープと札幌・西山製麺から直送された香り高い卵麺のコンビネーションが光る特上味噌ラーメンは一番人気。シェフが歳月を重ねて完成させたオリジナルの坦々麺や匠の豚丼も、一度口にしたら病み付きになる味と評判なのだとか。ランチタイムには、ラーメンとミニ丼などのお得なセットメニューを提供。オープン2周年を記念して、2月16日(土)~3月17日(日)の間、焼き餃子を1皿注文すると「焼き餃子1皿無料券」がもらえるキャンペーンを実施(限定3000枚の券がなくなり次第終了)。同店イチオシの餃子がモリモリ食べられる絶好のチャンスをお見逃しなく!

「一麺必笑」のモットーを引っ提げ、「匠」ミュンヘン店が登場したのは2年前。以来、豚骨ベースの醤油、塩、味噌を中心に、食べたら思わず笑みがこぼれてしまう極上のラーメンを提供している。中でも濃厚な味噌スープと札幌・西山製麺から直送された香り高い卵麺のコンビネーションが光る特上味噌ラーメンは一番人気。シェフが歳月を重ねて完成させたオリジナルの坦々麺や匠の豚丼も、一度口にしたら病み付きになる味と評判なのだとか。ランチタイムには、ラーメンとミニ丼などのお得なセットメニューを提供。オープン2周年を記念して、2月16日(土)~3月17日(日)の間、焼き餃子を1皿注文すると「焼き餃子1皿無料券」がもらえるキャンペーンを実施(限定3000枚の券がなくなり次第終了)。同店イチオシの餃子がモリモリ食べられる絶好のチャンスをお見逃しなく! 並んででも食べたい理由(わけ)がある

並んででも食べたい理由(わけ)がある ドイツで寿司屋が続々と誕生した1980年代、あえて王道に逆らって開店したラーメン店は今年で創業27年。オープン以来変わらぬ人気のほどは、連日店の前を埋め尽くす行列が物語っている。豚骨や背脂、丸鶏、昆布、香味野菜などを贅沢に使った風味豊かなスープに、日本直輸入の小麦と天然かん水で仕込んだコシのある自家製麺、そして豚肩ロースともも肉を組み合わせたチャーシューや、5日間掛けて戻し、味付けを施した台湾産メンマといった個性豊かな具の組み合わせは、熱烈リピーターが生唾を飲んで待つのも納得の味だ。寒い季節には、にんにくたっぷりの特製スタミナラーメンがお勧め。焼きそばや中華丼、麻婆丼、天津飯 など、丼物・飯物も含め、メニューは70種類にも及ぶ。近々、店内スペースが拡大される予定。味もサービスも進化し続ける同店にご注目あれ!

ドイツで寿司屋が続々と誕生した1980年代、あえて王道に逆らって開店したラーメン店は今年で創業27年。オープン以来変わらぬ人気のほどは、連日店の前を埋め尽くす行列が物語っている。豚骨や背脂、丸鶏、昆布、香味野菜などを贅沢に使った風味豊かなスープに、日本直輸入の小麦と天然かん水で仕込んだコシのある自家製麺、そして豚肩ロースともも肉を組み合わせたチャーシューや、5日間掛けて戻し、味付けを施した台湾産メンマといった個性豊かな具の組み合わせは、熱烈リピーターが生唾を飲んで待つのも納得の味だ。寒い季節には、にんにくたっぷりの特製スタミナラーメンがお勧め。焼きそばや中華丼、麻婆丼、天津飯 など、丼物・飯物も含め、メニューは70種類にも及ぶ。近々、店内スペースが拡大される予定。味もサービスも進化し続ける同店にご注目あれ! スタンダードに宿る本格派の心意気

スタンダードに宿る本格派の心意気 シュトゥットガルトの閑静な住宅街に立つラーメン店。「日本にもありそうなお店」をコンセプトに、醤油、味噌、豚骨とスタンダードな味を提供しつつ、麺には四国から空輸されるもの、スープには隠し味として煮干しオイルを使うなど、見えないところで上質素材へのこだわりを貫いている。特に、日々改良を重ねて旨みを増している餃子や味噌ラーメンは、舌鼓を打つこと必須。さらに、讃岐うどんやそば、寿司、お好み焼きなど、日本人には日本が恋しくなる、そして現地の人々にとっては本物の日本を舌で味わえる純和食メニューも盛りだくさんで、いつ誰と行っても、そのときの気分で食べたいものに出合えること請け合いだ。居酒屋風とカフェ風の2部屋に分かれた店内には、日独アーティストの作品が 3カ月に1回の入れ替え頻度で展示され、芸術鑑賞も楽しめる。

シュトゥットガルトの閑静な住宅街に立つラーメン店。「日本にもありそうなお店」をコンセプトに、醤油、味噌、豚骨とスタンダードな味を提供しつつ、麺には四国から空輸されるもの、スープには隠し味として煮干しオイルを使うなど、見えないところで上質素材へのこだわりを貫いている。特に、日々改良を重ねて旨みを増している餃子や味噌ラーメンは、舌鼓を打つこと必須。さらに、讃岐うどんやそば、寿司、お好み焼きなど、日本人には日本が恋しくなる、そして現地の人々にとっては本物の日本を舌で味わえる純和食メニューも盛りだくさんで、いつ誰と行っても、そのときの気分で食べたいものに出合えること請け合いだ。居酒屋風とカフェ風の2部屋に分かれた店内には、日独アーティストの作品が 3カ月に1回の入れ替え頻度で展示され、芸術鑑賞も楽しめる。 お得な値段設定で、ボリュームたっぷりの料理を食べさせてくれる「ひぐま」。一番人気のキムチ・ラーメンは、自家製麺の上に白菜の甘みを残した本場韓国産のキムチがてんこ盛り。寒い日には、体を芯から温めてくれる。皮も豚の挽き肉も自家製の餃子は、肉がぎゅっと詰まっていて大満足。また、驚きの厚さのチャーシューは、あっさりとした味付けで柔らかく調理されているので、意外にもさらっとお腹に収まる。小腹が空いたときは、パリでは珍しい、ざるラーメンをツルツルっといただくというのも良いかも。サンタンヌ通り店のオープンキッチンでは、料理人達が火力の強いコンロの上で中華鍋を相手に手品のように次々と料理を作り出し、その様子にパリの人達も目を奪われている。パレ・ロワイヤル店は広々とした店内で、家族連れにもお勧めだ。

お得な値段設定で、ボリュームたっぷりの料理を食べさせてくれる「ひぐま」。一番人気のキムチ・ラーメンは、自家製麺の上に白菜の甘みを残した本場韓国産のキムチがてんこ盛り。寒い日には、体を芯から温めてくれる。皮も豚の挽き肉も自家製の餃子は、肉がぎゅっと詰まっていて大満足。また、驚きの厚さのチャーシューは、あっさりとした味付けで柔らかく調理されているので、意外にもさらっとお腹に収まる。小腹が空いたときは、パリでは珍しい、ざるラーメンをツルツルっといただくというのも良いかも。サンタンヌ通り店のオープンキッチンでは、料理人達が火力の強いコンロの上で中華鍋を相手に手品のように次々と料理を作り出し、その様子にパリの人達も目を奪われている。パレ・ロワイヤル店は広々とした店内で、家族連れにもお勧めだ。 ちょっとホームシックな気分のときに食べたくなる「サッポロ」のラーメン。スープは薄味で、塩バターラーメンや味噌ラーメンなど、サッポロらしいメニューが豊富。あっさりとしたスープに、ラー油で和えたネギがたっぷり乗ったネギ・ラーメンは胃にやさしく、かつピリッと刺激的な味だ。半量でラーメンとセットにもできるカレーライスは、まさに「おかあさんの味」!心もお腹も満たしてくれるサッポロは、オペラ界隈に3店舗ある。

ちょっとホームシックな気分のときに食べたくなる「サッポロ」のラーメン。スープは薄味で、塩バターラーメンや味噌ラーメンなど、サッポロらしいメニューが豊富。あっさりとしたスープに、ラー油で和えたネギがたっぷり乗ったネギ・ラーメンは胃にやさしく、かつピリッと刺激的な味だ。半量でラーメンとセットにもできるカレーライスは、まさに「おかあさんの味」!心もお腹も満たしてくれるサッポロは、オペラ界隈に3店舗ある。 こってりラーメンで大人気の「なりたけ」がパリに上陸して以来、同店の前の行列が巷で話題となっている。日本と変わらぬ味を提供するため、シェフは日本から派遣され、材料も麺用の小麦粉やたれを日本から輸入するというこだわりよう。豚の背脂を浮かべたコクと旨みたっぷりのスープが特徴。調整用スープで、スープの濃さを好みに合わせてくれるほか、背脂の量も「ギタギタ」(多め)、「普通」、そして「さっぱり」(少なめ)と選べる。背脂スープがしっかりと絡んだ自家製麺 をチャーシューと一緒に頬張れば、病み付きになること請け合いだ。餃子は野菜たっぷり で皮が薄く、ラーメンでお腹いっぱいになっても、するっとお腹に収まる。飯物がお好きな方には、チャーシュー丼もお勧め!

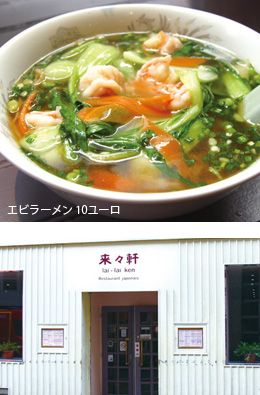

こってりラーメンで大人気の「なりたけ」がパリに上陸して以来、同店の前の行列が巷で話題となっている。日本と変わらぬ味を提供するため、シェフは日本から派遣され、材料も麺用の小麦粉やたれを日本から輸入するというこだわりよう。豚の背脂を浮かべたコクと旨みたっぷりのスープが特徴。調整用スープで、スープの濃さを好みに合わせてくれるほか、背脂の量も「ギタギタ」(多め)、「普通」、そして「さっぱり」(少なめ)と選べる。背脂スープがしっかりと絡んだ自家製麺 をチャーシューと一緒に頬張れば、病み付きになること請け合いだ。餃子は野菜たっぷり で皮が薄く、ラーメンでお腹いっぱいになっても、するっとお腹に収まる。飯物がお好きな方には、チャーシュー丼もお勧め! 日本人好みの中華が食べたいときに覚えておきたいアドレスが「来々軒」だ。とにかく選択肢の多いメニューが魅力で、ラーメンの種類は五目から四川風味噌味まであり、目移りしそうなほど。チャーハンも五目かカレー味かを選ぶことができる。アルコール・ドリンクも、ビールにワイン、日本酒、紹興酒、焼酎と充実。プリプリのエビがたっぷり乗った エビラーメンの、だしの効いたスープは、口にした瞬間に舌鼓を打つこと間違いなし。豚の角煮や味自慢の鶏の空揚げなど、単品メ ニューも豊富に揃っている。また、抹茶アイスなどのデザート・メニューもあり。店内が広々としているので、大人数でもくつろぐことができ、夜の宴会にもお勧めだ。

日本人好みの中華が食べたいときに覚えておきたいアドレスが「来々軒」だ。とにかく選択肢の多いメニューが魅力で、ラーメンの種類は五目から四川風味噌味まであり、目移りしそうなほど。チャーハンも五目かカレー味かを選ぶことができる。アルコール・ドリンクも、ビールにワイン、日本酒、紹興酒、焼酎と充実。プリプリのエビがたっぷり乗った エビラーメンの、だしの効いたスープは、口にした瞬間に舌鼓を打つこと間違いなし。豚の角煮や味自慢の鶏の空揚げなど、単品メ ニューも豊富に揃っている。また、抹茶アイスなどのデザート・メニューもあり。店内が広々としているので、大人数でもくつろぐことができ、夜の宴会にもお勧めだ。 奥行きのある空間に上品に配された和風のインテリア──ラーメン店というよりバーのような趣を持つここ「TONKOTSU」が追求するのは麺。日本から取り寄せた製麺機を 使い、試行錯誤の末に完成した自家製麺は、噛み応えと弾力性、風味のバランスが抜群だ。店名にもなっている豚骨ラーメンは、マイルドなスープで万人向けの上品な味。そし て麺の良さをとことん味わってもらいたいと生み出されたのが、ソーホー・ラーメン。ソーホー地区で生まれたことから名付けられたこの新作は、塩ベースのスープと、燻製魚の専門店から取り寄せたタラの燻製が絶妙なハーモニーを醸し出す斬新な一品だ。

奥行きのある空間に上品に配された和風のインテリア──ラーメン店というよりバーのような趣を持つここ「TONKOTSU」が追求するのは麺。日本から取り寄せた製麺機を 使い、試行錯誤の末に完成した自家製麺は、噛み応えと弾力性、風味のバランスが抜群だ。店名にもなっている豚骨ラーメンは、マイルドなスープで万人向けの上品な味。そし て麺の良さをとことん味わってもらいたいと生み出されたのが、ソーホー・ラーメン。ソーホー地区で生まれたことから名付けられたこの新作は、塩ベースのスープと、燻製魚の専門店から取り寄せたタラの燻製が絶妙なハーモニーを醸し出す斬新な一品だ。

キリンヨーロッパ社の安武さん

キリンヨーロッパ社の安武さん

今を生きる我々の生活の発展だけでなく、未来を見据えることでより豊かな社会のあり方を模索する時代に突入した21世紀。環境問題やエネルギー問題を論じる際、特に重視される概念が「持続可能性」だ。そのことを象徴するように2008年に設立された「ドイツ持続可能賞」では昨年、仙台市の奥山恵美子市長が、震災復興の取り組みを評価され、日本人として初めて「名誉賞(Ehrenspreis)」を受賞した。仙台市とドイツ持続可能賞を結び付けた東日本大震災後の取り組みについて、奥山市長にお話を伺った。

今を生きる我々の生活の発展だけでなく、未来を見据えることでより豊かな社会のあり方を模索する時代に突入した21世紀。環境問題やエネルギー問題を論じる際、特に重視される概念が「持続可能性」だ。そのことを象徴するように2008年に設立された「ドイツ持続可能賞」では昨年、仙台市の奥山恵美子市長が、震災復興の取り組みを評価され、日本人として初めて「名誉賞(Ehrenspreis)」を受賞した。仙台市とドイツ持続可能賞を結び付けた東日本大震災後の取り組みについて、奥山市長にお話を伺った。