聖金曜日の朝、ふと何かコンサートや舞台を観に行きたいと思った。プログラムを調べると、イースターの恒例であるバッハの受難曲やワーグナーのオペラ《パルジファル》などの演目が載っている。が、どうもそういう気分ではないなと思いながら地下鉄に乗っていたら、無声映画の傑作として名高い「メトロポリス」(1927年)の広告動画が目に入ってきた。「バビロン」という映画館が、数年前からサイレント映画を生演奏付きで上映しているのを思い出した。よし今日は映画だと思い、予約サイトを見てみると、すでに完売に近い。慌てて29ユーロのチケットを予約した。

上映前に賑わう映画館「バビロン・ベルリン」

上映前に賑わう映画館「バビロン・ベルリン」

アレクサンダー広場から10分ほど歩き、ローザ・ルクセンブルク広場に面した「バビロン」の前に着いた。映画祭でもないのに、入口の前には赤じゅうたんが敷かれ、行列ができている。100年近く前の映画の上映にこの盛況ぶりはうれしい。

大ホールはノイエ・ザッハリヒカイト(新即物主義)の様式を残した丸みを帯びた内装だ。19時半の上映時間になると、オーケストラのメンバーが一人ずつ階段を上がって舞台に登場し、そこからオーケストラピットに降りていく。面白い構造だ。「バビロン」はもともと無声映画の映画館として造られ、オリジナルのオケピットも修復されたものだという。

映画が始まると、冒頭の摩天楼の映像に息をのむ。フリッツ・ラング監督が想定した「2026年の未来都市」に自分たちが生きていることの感慨とともに……。ラング監督は繁栄に満ちた地上世界と過酷な労働環境に置かれた地下世界を通して、資本主義と共産主義の対立を描いたが、形は変われど、富の一極集中というのは極めて今日的なテーマだ。

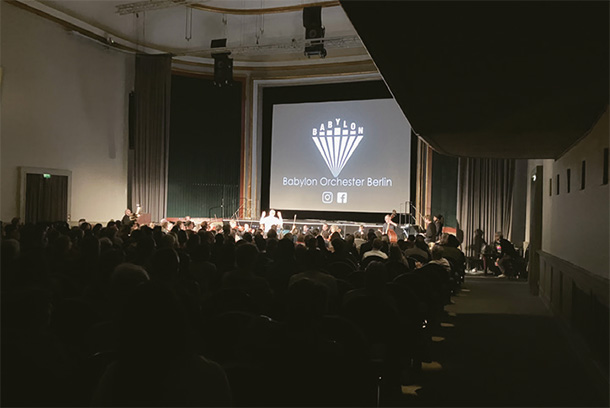

アンコールを奏でるバビロン・オーケストラ

アンコールを奏でるバビロン・オーケストラ

映画自体はすでに何度か観ているものの、オーケストラの演奏が加わることで、いっそう生々しい体験になる。ゴットフリート・フッペルツ(1887-1937)作曲のオリジナルの音楽は、ライトモチーフを展開させるワーグナーやR・シュトラウスの音楽に明らかに影響を受けたもの。後半アンドロイドと化したマリアが地下の男たちを魅惑するシーンは、シュトラウスのオペラ「サロメ」のダンス音楽かと思うほど妖艶だ。ただ、オペラの伴奏と違い、無声映画では数秒のずれも許されない。ベン・パーマーが首席指揮者を務めるバビロン・オーケストラは、さすがプロの仕事を聴かせてくれた。

アンドロイド・マリアが暴走するシーンのインパクトが強く、ますますAI化していく現代社会とも重なって不気味な後味が残ったが、一方で希望も感じた。ストリーミングサービスを使えば自宅でいくらでも鑑賞できるのに、それでも人は100年前の映画を求めて映画館に集い、経済的には不効率な生演奏に心が揺さぶられる。その感覚は決して機械では補えない。

そんな古くて新しいサイレント映画の体験。29ユーロのチケットで貴重な活動を応援できるならば、今度は人を誘って観に行こうと思った。

バビロン・ベルリン

Babylon Berlin

ミッテ地区のローザ・ルクセンブルク広場に面した映画館。ハンス・ポエルツィヒの設計により1929年に無声映画の映画館としてオープンした。東西ドイツ再統一後、老朽化により一時閉鎖されていたが、大改修を経て2001年に再オープン。500席の大ホールのほか、二つの小ホールがあり、伝説的な「黄金の20年代」の文化を今に伝える映画館として奮闘している。

住所:Rosa-Luxemburg-Str. 30, 10178 Berlin

電話番号:030-2425969

URL:https://babylonberlin.eu

バビロン・オーケストラ・ベルリン

Babylon Orchester Berlin

「バビロン・ベルリン」で無声映画を上映するため、2019年に設立されたオーケストラ。1920年代以降廃れたライブ演奏付きの無声映画の上映をベルリンに復活させ、多くの公演で完売の盛況が続いている。主なレパートリーは、「メトロポリス」のほか、「カリガリ博士」「吸血鬼ノスフェラトゥ」「ベルリン-大都市交響楽」など。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

中村真人(なかむらまさと) 神奈川県横須賀市出身。早稲田大学第一文学部を卒業後、2000年よりベルリン在住。現在はフリーのライター。著書に『

中村真人(なかむらまさと) 神奈川県横須賀市出身。早稲田大学第一文学部を卒業後、2000年よりベルリン在住。現在はフリーのライター。著書に『