「ドイツの白ワインは酸が強過ぎる」とか「赤ワインを飲むと翌日頭痛がする」といった会話を時々耳にします。好き嫌いも関係しますが、ワインを楽しんだ後の身体の反応は人それぞれ異なり、同じ人でも飲んだ分量やその日の体調によって違ってきます。

1990年代の初めに、フランス人が動物性脂肪分を多く消費するにもかかわらず、ドイツ人やアメリカ人よりも心臓病による死亡率が低く、平均3年長生きするという「フレンチ・パラドックス」説が広まりました。その後、赤ワインを適度に消費すると、アルコールによって血管が広がるほか、赤ワインに多く含まれるポリフェノール(色素やタンニンなどに含まれる)の持つ抗酸化作用によって、心臓、循環器系の病気を予防できるという研究結果が発表され、「赤ワインの方が白ワインよりも健康に良い」というイメージが出来上がりました。私の周囲でも赤を好む人が多いような気がします。

事実、赤ワインの方が白ワインよりもポリフェノールの総量は多いそうです。しかし、フェノール化合物にはほかにも様々なタイプの身体に良い物質があり、白ワインにはそういった物質が多く含まれているとか。マインツ大学のクラウス・ユング教授は、ドイツ産の白ワインと赤ワインの成分を調べ、赤も白も心筋梗塞のリスクを下げる健康的効果は同等と発表しています。

ところで、あらゆる食品と同じようにワインに含まれる成分にもアレルギーの原因となるものがあります。この場合、赤ワインに含まれる成分が原因となることの方が多く、中でもアミン類のヒスタミンがよく知られています。収穫したぶどうに腐敗物が多く混ざっていると、出来上がるワインのヒスタミン含有量が高くなるそうです。また、ほとんどすべての赤ワインと一部の白ワインに対して行われるマロラクティック発酵の際に投入される乳酸菌の菌種により、ヒスタミンが形成されることもあるそうです。

ちなみに、白ワインのヒスタミン含有量は平均1mg/ℓ、赤ワインはその3~4倍です。ヒスタミンは2mg/ℓ程度で人体に悪影響が出ることがあるそうで、このような観点から、赤よりも白ワインを勧める医者もいます。

ワイナリーの取材をすると、醸造家たちは腐敗したぶどうを捨てて健康なぶどうだけを収穫しているということを強調します。美味しく、身体に優しいワインを造るためには、健康なぶどうだけを選別収穫することが第一なのです。

ワインはビールと比べ、アルコール度数が高いので、ほどほどに飲まれることをお勧めします。1日当たりグラス1杯程度、というのは多くの医者が勧めている消費量の目安です。ちなみに私は、テイスティングはすべて吐き出し、プライベートでは週に2~3回、グラスに1~2杯を楽しんでいます。

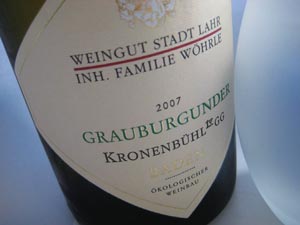

(バーデン地方)

ハンス・ヴォルレ、マルクス・ヴォルレ父子の営むエコワイン醸造所。フランスのアルザス地方を遥かに見渡すことのできるシュッターリンデンベルクにぶどう畑を所有する。1979年設立の若い醸造所だが、当初から厳格なエコ基準に従ってワイン造りを行い、完全無農薬栽培が可能な新交配品種、ヨハニーター、ブロナー(ともに白)、レゲント(赤)といった品種も栽培している。また、伝統的な農薬である硫黄の代わりにベーキングパウダーを導入するなど、父子ともに独自のエコロジー的ぶどう栽培の研究に余念がない。

Weinbergstraße 3, 77933 Lahr / Schwarzwald

Tel. 07821-25332

www.weingut-stadt-lahr.de

2007 Lahrer Kronenbühl Grauburgunder

Großes Gewächs

2007年産 ラーラー・クローネンビュール、グラウブルグンダー、

グローセス・ゲヴェックス(辛口)16,00€

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック