涼しく健康に過ごす11の知恵 年々暑くなるドイツの夏、どう乗り切る?

2018年夏、欧州各地で記録的な猛暑となり、ここドイツも深刻な干ばつが起こったり、観測史上30度以上になった日数が最も多い年となった。冷房設備の整っていないドイツで、悲鳴を上げた人も少なくないはず。かと思えば、急に冷え込んで体調を崩すことも……。そんなドイツの夏を、一体どう過ごしたらいいのか? 涼しく健康に夏を乗り切りたいという思いから、その知恵を集めた。また、5月の欧州議会選挙で緑の党が躍進し、環境への意識がますます高まっているドイツ。そんな情勢を踏まえ、気候変動の問題についてもぜひ一緒に考えてみよう。

(Text:編集部)

お話を聞いた人

馬場恒春先生

連載「Sprechestunde」でお馴染みの内科医師。デュッセルドルフのノイゲバウア馬場内科クリニックの分院にて診療。夏の休暇はできれば涼しい北欧へ行きたいが、ご家族の希望で地中海エリアになることが多いそう。今回は、ご自身が経験されたことのある夏の不調も踏まえながらお話をしてくださった。

日本とは違うドイツの夏にご注意!

ドイツは湿度が低いため、発汗などで体の水分が蒸発しやすく、気づかないうちに脱水症や熱中症になることが多い。また、日や時間帯によって気温差があるため、日本の夏と同じように考えるのは危険。

-

ドイツの夏の特徴

湿度が低い

寒暖差が大きい -

日本の夏の特徴

湿度が高い

寒暖差が小さい(地域による)

熱中症・脱水症の症状

熱中症と脱水症にはさまざまな症状がみられる。左記のような不調を感じたら、日陰や涼しいところへ移動すること。発熱は危険信号なので、病院で診察してもらうのがベスト。また子どもは自分で不調に気づけない場合が多いため、大人が気をつけて見てあげるようにしよう。

| 主な症状 | 熱中症 | 脱水症 |

| 頭痛 | ||

|---|---|---|

| 顔面紅潮、顔が熱い | ||

| 疲労感 | ||

| めまい | ||

| 皮膚や粘膜の乾燥 | ||

| 尿の色が濃い | ||

| 体温上昇(37.5度以上) |

こんな人は特に気をつけて!

- 4歳未満の乳幼児

- 65歳以上の高齢者

- 肥満、慢性疾患のある人

- 抗うつ薬、睡眠薬を服用中の人

- アルコールおよび薬物中毒の人

自宅や職場ですぐにできる夏をクールに過ごす11の知恵

引き続き馬場先生に教えていただいた熱中症や脱水症の予防に加え、ドイツメディアで見つけた現地ならではの涼の取り方を紹介。さらに、この時期によくみられる不調もチェックして、楽しく健康的に夏を過ごそう。

参考:BUNTE.DE「Schlafen bei Hitze – die 6 besten Tipps für erholsame Sommernächte」、wetter.de「Hitze in Deutschland: 38 Tipps zum Abkühlen im Büro, im Auto und in der Wohnung」

1毎日1.5~2ℓを目安に水分補給する

汗や尿で排出する水分を補うため、最低でも1日1.5~2ℓの水を飲むようにしよう。ポイントはがぶ飲みをせず、定期的に少しずつ摂取すること。また、発汗によってナトリウムが体の外に排出されるため、少量のナトリウムを含む硬水がベスト。硬水が苦手な場合は、冷やした炭酸水がおすすめ。ただし、医師からの指示でナトリウムを控えている場合は注意して。

2水以外なら麦茶やほうじ茶を

スポーツドリンクなどでも砂糖が入った清涼飲料水は、飲みすぎると糖尿病のリスクを上げることが報告されている。カフェインを含むコーヒーや紅茶、利尿作用のあるアルコールは1日の水分補給量とは別に考え、多量に飲むことは避けよう。水以外の場合は、麦茶やほうじ茶がおすすめ。

3濡れタオルで体を冷やす

暑すぎて眠れないときや日中に暑さを感じたときは、濡らしたタオルを顔や頭頂部に当てると、簡単に体を冷やすことができる。濡れタオルは冷たい必要はなく、生温かくても問題なし。背中や前胸部に当てても◎。

4風通しの良い服を着る

速乾性や通気性のある素材(例えば麻やインド綿など)や、ゆったりとした形の服を着るのがベスト。ただし、日中が暑くても早朝や夜は寒くなることがあるので、カーディガンや長袖シャツなどもすぐに着られるように用意しておくのをお忘れなく。

5夏でも湯たんぽを活用する

冷水と氷を湯たんぽに入れるか、水を入れて冷蔵庫で2~3時間冷やせば、「冷水湯たんぽ」のできあがり。寝るときに、足や手を冷やしてくれる。ただし、お腹に載せるのは内臓が冷えてしまうためNG。

6ぬるま湯で行水する

バスタブがある場合は、生ぬるいくらいの水風呂につかろう。水が冷たい場合は逆に汗をかいてしまうため、プールくらいの生ぬるさがちょうどいい温度だ。バスタブがない場合は、たらいなどに生ぬるい水をはり、足を浸すだけでもOK。

7室温に気を配る

場所や建物によって差はあるが、特に最上階の場合はカーテンや障子などで直射日光を遮る工夫をしよう。最上階では室内で熱中症となるリスクもあるため、冷房を導入したり、職場の場合は早く来て早く帰るなどの対策も必要だ。

8電化製品のスイッチを切る

電化製品は熱を発しているため、使用していないときはスイッチを切ろう。また、寝る前にベッドの上でテレビを観たり、PCを使わないようにすることも、しっかりと睡眠を取る環境を整える上で大切。

9エアコンをDIYする

夜も暑くて寝苦しい場合は、寝室の窓を開けて(特に地上階などは防犯対策を忘れずに)、その前に濡らしたシーツなどの布をかけよう。窓から入ってくる空気を冷やしてくれる。自宅に扇風機がない場合におすすめの方法の1つ。

10十分な睡眠を取って休養する

夏のさまざまな不調に対する予防で、一番大切なのは睡眠。十分な睡眠を取ることで、体の対応力や適応力を上げることができる。また体をきちんと休ませるために、ストレスや過労、過度なスポーツは避けて。

11夏野菜や南国の果物を食べる

夏野菜や南国の果物にはビタミンやミネラルが豊富に含まれているだけでなく、水分補給にも最適。おやつにも積極的に取り入れてみよう。ただし、食べすぎには注意!

ほかにも気をつけたい夏の不調

ウアラウプ病(長期休暇病)

長期休暇後に体調を崩すというのは、ドイツではよく聞く話。最も多いのが、食べ慣れない食事、普段よりも多い食事量、連日の飲酒などが原因となって胃腸障害を起こすこと。特に日本人の場合はいつもは和食中心という人も多いため、例えば、乳糖を分解する酵素「ラクターゼ」のサプリメントを食前に服用することも予防策の1つだ。ほかにも、休肝日を設ける、休暇中のスケジュールを詰め込みすぎない、旅行先で仕事をしない、休暇先でも短時間の昼寝をする……などの予防方法がある。

夏風邪

寒暖の変化、疲労、睡眠不足(免疫低下)などが原因となって発症するのが、喉の痛みを伴う夏風邪。熱中症や脱水症と同じく、体を冷やすことが必要なため、濡れタオルを当てたり行水をして対処しよう(上記参照)。

ダニ脳炎

日本ではあまり知られていないダニ脳炎。原因となるダニは、南ドイツや中欧・東欧地域の森林地帯に生息し、毎年300~400人のドイツ人がダニ脳炎にかかっているという報告も。予防注射があり、間を空けて3回打つと約3年間有効。キャンプや山歩きを予定している場合は、1回だけでも注射を打ってから出かけると安心だ。また、ダニ取り用のピンセット(Zeckzange)を持参するようにしよう。

活性化ビタミンD不足

年々、活性化ビタミンD不足の日本人(特に女性)が増えてきている。活性化ビタミンDが不足したままだと、高齢になってから骨粗しょう症の原因にも。活性化ビタミンDは皮膚を太陽に当てることでつくられるため、日照時間の長い夏場は、外に出て手足を太陽にさらすよう心掛けよう。

日焼け、皮膚炎、日光アレルギー

肌のメラニンの量が関係するなどの個人差があるが、皮膚が真っ赤になるまで日焼け(皮膚炎)をするのはご法度。また、服用中の薬によっては日光過敏症(日光アレルギー)を発症しやすい状態になっていることもあるので、注意が必要だ。

未来のために立ち上がるドイツの若者たち私たちに気候変動は止められるか?

5月に行われた欧州議会選挙で、緑の党がドイツ国内で得票率を大きく伸ばしたことは記憶に新しい。同党の躍進を支えたのは、ドイツの若者たちだった。そして、その背景には歯止めのかからない温暖化に対する、若い世代の危機感があった。連日の猛暑日に深刻な干ばつなどの身近な気候変動問題を入り口に、今ドイツでどんな動きがあるのかを振り返ってみよう。

参考:scinexx das wissensmagazin「Hmer 2018 brach Rekorde」、Umwelt Bundesamt「Gesundheitsrisiken durch Hitze」、tagesschau.de「Die Jugend hat die Stimmung gedreht」、Online Focus「Gefährliche Kipp-Punkte: Das passiert, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten」、Der Tagesspiegel 「Konsequenter Klimaschutz könnte Zahl der Hitzetoten begrenzen」、 ナショナルジオグラフィック「夏の異常気象、2100年までに1.5倍に? 最新研究」

5月24日にベルリンで行われたFridays for Futureに参加する子どもたち

5月24日にベルリンで行われたFridays for Futureに参加する子どもたち

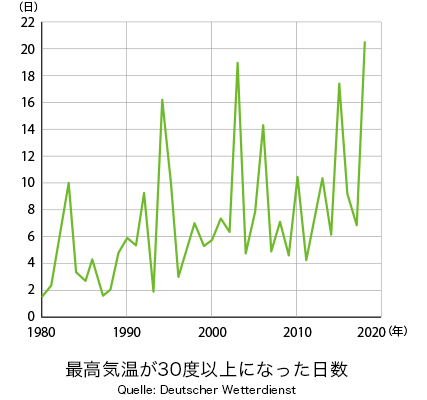

記録的な猛暑となった2018年

昨年の夏、ドイツをはじめ欧州は記録的な暑さとなった。欧州全体で2万人以上が亡くなった2003年の熱波に次いで、観測史上2番目に暑い夏とされているが、ドイツ連邦環境庁(Umwelt Bundesamt)の報告によると、国内で最高気温が30度以上になった日数は2003年のそれを上回っているという(下図参照)。

また、カールスルーエ工科大学の災害管理・危機軽減技術センターの調査によると、2018年4~7月にかけて、標準的な気温よりも2.8度高い数値を記録している。同年、関連死を含めベルリンだけでも450人が亡くなり、そのほとんどが高齢者で脱水症が主な原因の1つだった。統計上、湿度が20%と低い場合、気温が30度以上になると死亡率はぐんと上がると言われる。さらに昨年は降水量が極端に少なく、ドイツの89%の地域で深刻な干ばつが起きた。干ばつにより農作物の収穫量が減少。林業や養殖業が打撃を受けたほか、ライン川などの主要河川の水位が大幅に下がったことで輸送業にまで被害が及び、経済的な損失は大きかった。

止まらぬ気温上昇による負の連鎖

2015年12月にパリで開催された「気候変動に関する国際連合枠組条約第21回締約国会議(COP21)」で、パリ協定が採択された。この協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命前の2℃未満に抑え、温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標としている。しかし、実際に現実的な行動計画を立てているのは、批准した197カ国のうち16カ国にとどまっているのが現状で、各国の削減目標が達成されたとしても、2℃未満の気温上昇の実現は困難だという。それどころか、2017年6月に米国が離脱を表明したことで他国の動向にも影響し、気温上昇は2.7~3.7℃になるとまで言われている。

このまま気温上昇が続き、私たちを待ち受けているものは何か。その1つの例が、北極圏の永久凍土の融解だ。凍土融解が起こると、凍土から温室効果ガスであるメタンと二酸化炭素が放出され、温暖化をさらに助長。ポツダム気候影響研究所の研究によれば、最悪の場合、地球の気温は4~5℃、海面は10~60mも上昇するという予測もある。また、北極圏の温暖化によりスピードが落ちたジェット気流が蛇行し、その蛇行が停滞。高気圧地帯と低気圧地帯が固定されたことでもたらされたのが、まさに昨年夏に欧州を襲った猛暑だった。

恐ろしいことに、2060年以降の夏は2003年や2018年のような猛暑が欧州で常態化するだろう、という意見もある。しかし、こういった欧州の異常気象は一例で、生物多様性の危機や食糧難など、温暖化による負の連鎖は世界中のあらゆる場所で起こっているのだ。

北極圏の融解で、ホッキョクグマの生息地も脅かされている

北極圏の融解で、ホッキョクグマの生息地も脅かされている

若者たちの危機感が政治を動かす

昨年、気候変動の問題について世界に警鐘を鳴らした人物がいた。スウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんだ。16歳の彼女は、気候変動の阻止を求めて毎週金曜に授業をストライキし、スウェーデン国会前でたった1人で抗議を始めた。「Fridays for Future(未来のための金曜日)」と呼ばれるこのアクションはスウェーデンの若者たちの共感を呼び、やがて世界中を巻き込む一大ムーブメントとなった。なかでもドイツでは特に大きな反響があり、5月の欧州議会選挙直前の金曜日には、全国で30万人以上がデモに参加したという。

ドイツのFridays for Futureのウェブサイトで公開されている提言では、パリ協定の努力目標である気温上昇1.5℃未満を達成するため、2035年までにゼロ・エミッション(生産や消費で発生する破棄物をゼロにすること)、2030年までに脱石炭、2035年までに100%自然エネルギー利用を要求。それらを実現させるために2019年末までに化石燃料資源の補助金の終了など、さらに具体的な要求が続いている。

これほどまで若者たちが必死になって抗議するのは、なぜだろうか。それは、未来を生きるのは彼ら自身であり、気候保護は彼らにとって最優先事項だからだ。そして、ドイツのFridays for Futureは、5月の欧州議会選挙である旋風を巻き起こした。なんと、30歳未満の有権者の約3割が緑の党に投票したほか、ベルリンをはじめとする大都市では緑の党が最も多くの票を獲得、ミュンヘンやハンブルクでは30%以上の票を得たのである。その結果、同党の全国の得票率は前回の約2倍となり、欧州議会選挙後に行われた「もし1週間後が連邦選挙だったら?」を問う世論調査では二大政党を抜き、初めて首位になった。すべてがFridays for Futureの成果とは言えないが、多くの人々に影響を与え、ドイツ政治の流れを変えたムーブメントとなったことは間違いない。

今後注目されるのは、多くの人の支持を得た緑の党がとりわけ若者たちの声にどのように応えていくかだ。気候変動を止めるには国内の他政党はもちろんのこと、他国とも手を取り合っていかなければならず、一筋縄にはいかない。まずは、これらの問題について関心を持ち続けることが一人ひとりにできること。もうこれ以上後回しにできないところまで、私たちは進み続けてきてしまったのだから。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

日本の家 Das Japanische Haus e.V.

日本の家 Das Japanische Haus e.V. 日本の家 Das Japanische Haus e.V.

日本の家 Das Japanische Haus e.V. オストヴァッヘ・ライプツィヒ Ostwache Leipzig

オストヴァッヘ・ライプツィヒ Ostwache Leipzig オストヴァッヘ・ライプツィヒ Ostwache Leipzig

オストヴァッヘ・ライプツィヒ Ostwache Leipzig 子ども食堂 Leipziger Kinder-Erlebnis-Restaurant

子ども食堂 Leipziger Kinder-Erlebnis-Restaurant 子ども食堂 Leipziger Kinder-Erlebnis-Restaurant

子ども食堂 Leipziger Kinder-Erlebnis-Restaurant 旧紡績工場シュピネライ Leipziger Baumwollspinnerei

旧紡績工場シュピネライ Leipziger Baumwollspinnerei 旧紡績工場シュピネライ Leipziger Baumwollspinnerei

旧紡績工場シュピネライ Leipziger Baumwollspinnerei AEG工場跡プロジェクト

AEG工場跡プロジェクト AEG工場跡プロジェクト

AEG工場跡プロジェクト プリンセスガーデン Prinzessinnengarten

プリンセスガーデン Prinzessinnengarten プリンセスガーデン Prinzessinnengarten

プリンセスガーデン Prinzessinnengarten

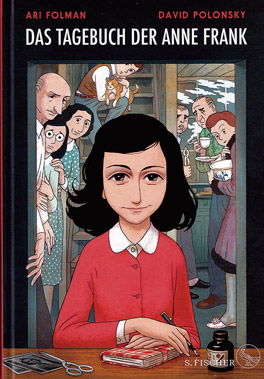

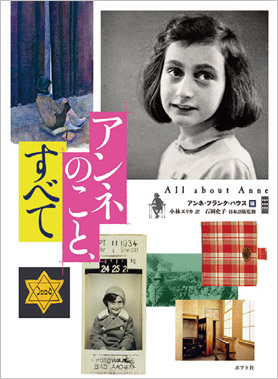

左)父:オットー・フランク(1889-1980)*1936年撮影

左)父:オットー・フランク(1889-1980)*1936年撮影 アムステルダムに来た頃のアンネ *1934年撮影

アムステルダムに来た頃のアンネ *1934年撮影 アンネたちが潜伏した離れ家へ続く隠し扉

アンネたちが潜伏した離れ家へ続く隠し扉 アンネの部屋の壁には、映画スターの写真などが貼られたまま

アンネの部屋の壁には、映画スターの写真などが貼られたまま

2015年にベルゲン=ベルゼンに建てられたアンネとマルゴーの墓石

2015年にベルゲン=ベルゼンに建てられたアンネとマルゴーの墓石

ドイツに住み始めてから抜け毛が増えた、髪の毛がパサパサもしくはベタベタするようになった……そんな悩みはありませんか?

ドイツに住み始めてから抜け毛が増えた、髪の毛がパサパサもしくはベタベタするようになった……そんな悩みはありませんか? お名前:スタッフ一同

お名前:スタッフ一同 お名前:高田大輔さん

お名前:高田大輔さん お名前:吉田典さん

お名前:吉田典さん お名前:スタッフ一同

お名前:スタッフ一同 お名前:河田ゆいさん

お名前:河田ゆいさん

左から BC Oil Miracle Oil-in-Shampoo Arganöl / BC Oil Miracle Goldschimmer Conditioner / BC Oil Miracle Kaktusfeigenöl Wiederaufbau Conditioner

左から BC Oil Miracle Oil-in-Shampoo Arganöl / BC Oil Miracle Goldschimmer Conditioner / BC Oil Miracle Kaktusfeigenöl Wiederaufbau Conditioner

日本の伝統的なファッション、「足袋」に合うコーディネイトを競う

日本の伝統的なファッション、「足袋」に合うコーディネイトを競う

毎年テーマが異なる花火が楽しめる

毎年テーマが異なる花火が楽しめる