ドイツを味わい尽くそう!

精肉辞典

保存版

FLEISCH

ドイツ料理といえば、肉!たっぷり山盛りの肉の盛り合わせが名物として知られているが、素材の良さが繊細な味わいを生み出し、食が進む。今回はドイツ人が好む「牛」「子牛」「豚」「鳥」に焦点を当てて、各部位の調理法をおさらいしてみよう。(本文:ドイツニュースダイジェスト)

牛 Rind

ドイツの牛肉事情は、日本と大きく違う。まず、赤身が一般的で、脂(さし)の入った肉はほとんどみられない。店頭に「薄切り肉」のパックはなく、グリルや煮込みなどに適した豪快な肉が塊りで売っている。和牛も人気だが、かなり高価。

1首肉 Rinderhals / Kamm / Nacken

首肉は蒸し煮で食べることが多い。煮込み料理では弱火でじっくり火を通すと味わい深くなるため、シチューや鍋料理(アイントプフ)に適している。

首肉は蒸し煮で食べることが多い。煮込み料理では弱火でじっくり火を通すと味わい深くなるため、シチューや鍋料理(アイントプフ)に適している。

2上部ばら肉 Querrippe

蒸し煮で利用することが多く、野菜たっぷりのスープを作ったり、豆類を入れて蒸して煮たり、ポトフにする。

3胸肉 Rinderbrust

蒸し煮で数時間煮る料理が多い。また数日間マリネにしてから蒸し煮にしても◎。

4上部背肉 Fehlrippe

ジューシーな部位のため、薄切りにして焼くか、スパイシーなマリネ液に浸して焼くのがおすすめ。シチューやグーラシュなどの蒸し煮にも適している。

5あばら肉 Hochrippe / Vorderrippe

第8~12助骨までのジューシーな部位。骨付きのままグリルしたり、バターで焼いてから蒸し煮にして、トマトソースやワインベースのソースと合わせるのもおすすめ。

6サーロイン

Rostbraten / flaches Ende

非常に柔らかい部位で、ステーキ肉として人気。焼き色の目安はピンク色になるくらいがベストで、加熱しすぎると硬くなるので注意! 小麦粉をはたいてソテーし、ワインソースを合わせても◎。

7フィレ

Filet

柔らかく、最高の味わいが楽しめる。ローストビーフやゲシュネッツェルテス(薄く切った肉を生クリームと白ワインで煮て、キノコと玉ねぎを炒めて入れる)にしてもおいしい。

89牛バラ肉

Flanke / Bauchlappen

日本では薄切りで売っている牛バラ肉。ドイツでは、ステーキやバーベキューに人気の部位。

8上方腹部肉

Knochendünnung

牛の腹の部位「ともばら」の上部で、赤身と脂のバランスが良く、焼肉やステーキに適している。日本では「上カルビ」と呼ばれる部位。

9腹部肉

Fleischdünnung

あばら骨の端部分で、煮込み料理や蒸し煮に最適。骨の近くにある肉なのでスープやポトフにすると出汁が出て味わい深い。業者がソーセージを作るために利用することもある。

10肩甲骨周りの肉

Schulter / Bug /

Falsches Filet / Schaufel

肩甲骨の下の部分は、脂肪が少なめな赤い肉と、比較的柔らかい肉がある。煮込み料理やローストに利用することが多い。また、クリーム煮のゲシュネッツェルテスにも適していている。

11もも肉

Ober / Unterschale

柔らかい上部は、ステーキや赤身のタルタルに。下部はグーラシュに最適。またローストする時はベーコンを巻いて焼くと、よりジューシーな味わいになる。薄切りにして、牛肉のロール煮リンダ―ローラーデンにも使われる。

12もも肉(クルミ)

Nuss

ステーキに人気の部位。ローストビーフや串焼きにしても本来の味を楽しめる。

13ランプ

Hüfte / Schwanzstück

腰肉は少し繊維質ではあるが、ステーキや蒸し煮にすることが多い。酢や香辛料を加えて作るマリネ液で数日間漬けたものを焼くザウワーブラーテン(写真)もこの部位を使うことが多い。

14すね肉

Hesse

骨から出る味を堪能するため、ポトフを作る際に利用することが多い。また赤ワイン煮込みやビーフシチューなど、じっくりと煮込む料理にも最適。

牛ひき肉の種類

生食用赤身ひき肉

生食用赤身ひき肉

Tatar

生で食べる牛ひき肉。鮮度が大切で肉屋で購入するのがベター。

牛ひき肉 Rindergehacktes / Rinderhack

牛ひき肉 Rindergehacktes / Rinderhack

加熱用のひき肉。豚と牛の合いびきもある。

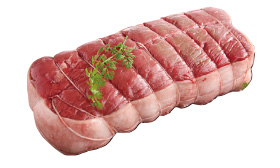

子牛 Kalb

子牛は生まれて1年未満の、草を食べずにミルクだけで育った牛。肉も内臓も濃赤な成牛と比べて灰色がかったピンク色。非常に柔らかくレバーを例に上げても成牛の5倍ほどの値が張るが、柔らかさと繊細な風味が魅力。

1首肉

Halskoteletts

煮込みやソテーなど、あらゆる料理に適している。グーラシュ(写真)やビーフシチューにもぴったり。子牛肉をスープで煮込み、パイの器に入れたラグー・ファンは、ベルリンの郷土料理。

2背中肉

Kalbsrücken

背中部分の肉は特に繊細な味わいで、蒸し煮やソテーに適している。

3もも肉(足の前側、足の裏の筋肉も含む)

Keule

3もも肉(足の前側、足の裏の筋肉も含む)

Keule

上部は非常に柔らかく、ウィーナーシュニッツェル(写真)に使われることが多い。そのほかには、小さくスライスしたもも肉をマッシュルームとクリームソースで煮る料理も有名。クルミと呼ばれる部分はグーラシュやソテーにぴったり。

4すね肉

Vorder / Hinterhaxe /

Kalbshaxe

子牛と言っても、すね肉の大きさは豚の3倍で、1本約1.5キロ。すね肉は時間を掛けて煮込むと、とろとろになり、ゼラチン質の骨の髄は好きな人にはたまらない味。丸ごと焼いて豪快に食べたり、スライスしてオッソ・ブーコにしてもOK。

子牛と言っても、すね肉の大きさは豚の3倍で、1本約1.5キロ。すね肉は時間を掛けて煮込むと、とろとろになり、ゼラチン質の骨の髄は好きな人にはたまらない味。丸ごと焼いて豪快に食べたり、スライスしてオッソ・ブーコにしてもOK。

5腹肉

Dünnung

子牛の腹肉は、ローストに適している部位。

6肩肉

Schulter / Bug

6肩肉

Schulter / Bug

煮たり蒸し煮にするのがポピュラーな調理法。この部位は特に柔らかく、クリーム煮にするととてもおいしい。またグーラシュにもぴったり。

7胸肉

Brust

胸肉は、薄くスライスして、野菜やチーズなど、さまざまな食材を巻いて焼くとヘルシーにいただける。またシチューなど煮込み料理にも適している。

8フィレ肉

Filet

8フィレ肉

Filet

子牛のフィレは高価だが、ステーキとして焼くと最高。ただし焼き過ぎると固くなるので、火加減に注意。

牛・子牛の内蔵

牛タン Rinderzunge

ドイツでも、牛タンを食べる習慣があり、規模の大きなスーパーではパックに入って売られている。ソテーやグリルでいただくか、タンシチューにしてもOK!

牛の肺 Rinderlunge

ミュンヘンなど、南ドイツでは「ゾイレス・リュンゲール(Saures Lüngerl)」という牛の肺と心臓(Rinderherz)を使ったもつ煮込みのような郷土料理がある。

子牛のレバー Kalbsleber

風味がぴかいちな子牛のレバー。火を通すとぱさぱさになってしまうこの部位は、3分を目処にさっと加熱し、シンプルな味付けで仕上げるのがおいしくいただくコツ。

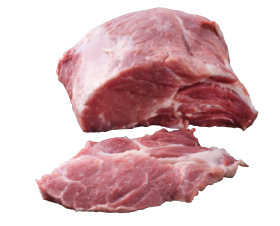

豚 Schwein

ドイツで最もポピュラーなのが豚肉で、厳格な基準によって高品質に保たれた豚肉が、安価で手に入る。各地の名物料理、ソーセージに使われ、頭からしっぽ、血や内臓まで、余すところなく食される。

12頭部

Schweinekopf

頭部は鼻、頬、耳があるが、豚の頭の肉をゼリーで固めたシュヴァインス・コプフ・ジュルツェ(Schweinskopfsülze)は、スーパーでもビン詰めで売られている。頬肉はシチューに使用することも。

3背脂肉

Rückenspeck

棒状の背脂を赤身肉に差し込む(zum Spicken)など、この部位の脂肪分をほかの部位に加えることで、よりうまみと柔らかさがプラスされる。

4首肉、肩ロース

Halskoteletts / Schweinenacken

程よい脂身と柔らかい肉質が特徴の豚肩ロースは、日本人好みの部位。ステーキ、豚カツなど、どんな料理にもよく合う。骨あり・なしの両方で売っており、値段も手ごろ。

程よい脂身と柔らかい肉質が特徴の豚肩ロースは、日本人好みの部位。ステーキ、豚カツなど、どんな料理にもよく合う。骨あり・なしの両方で売っており、値段も手ごろ。

5あばら肉

Dicke Rippe / Schweinekotelett

肩と腹に挟まれている繊維の粗い部位。煮る、焼く、蒸す、グリルなど、さまざまな調理法に適応する便利な部位。スパイシーなシチューにも合う。

肩と腹に挟まれている繊維の粗い部位。煮る、焼く、蒸す、グリルなど、さまざまな調理法に適応する便利な部位。スパイシーなシチューにも合う。

6背肉

Stielkotelett

厚みのある背肉は、骨付きのままでシンプルに塩コショウでグリルにするのがおすすめ。薄く衣を付けて焼いてもOK。

7腰肉

Lendenkotelett

骨付きだが肉と骨は分けやすいので、調理もしやすい。柔らかな肉質なのが特徴で、バターで焼くか、お好みのソースを絡めてグリルするのがおすすめ。

8フィレ

Schweinefilet

8フィレ

Schweinefilet

繊細で柔らかな肉質のため、フライパンでさっと火を通すだけでも一品出来上がる。マスタードや生クリームとの相性が良い。

9ばら肉

Schweinebauch

あばら骨周辺の肉で、脂身と赤身が交互になっているため、三枚肉とも呼ばれる。よく脂が乗っており、ベーコン(Speck / Frühstücksspeck)の材料にも。ドイツでは、グリル用のスライス以外だと、皮やあばら骨が付いたブロック状で売られていることが多い。皮は、こりこりとした特有の食感があり、コラーゲンが豊富な部位。

あばら骨周辺の肉で、脂身と赤身が交互になっているため、三枚肉とも呼ばれる。よく脂が乗っており、ベーコン(Speck / Frühstücksspeck)の材料にも。ドイツでは、グリル用のスライス以外だと、皮やあばら骨が付いたブロック状で売られていることが多い。皮は、こりこりとした特有の食感があり、コラーゲンが豊富な部位。

10胸肉、あばら骨肉

Schweinelappen / Schälrippen

豚の腹部に近いあばら骨を薄く帯状に切り取ったもので、グリル用に味付けしたものは、「スペアリブ」として売られている。日本でスペアリブと言うと、前足寄りのあばら肉(Dicker Rippen)を使った豪快な料理のイメージがあるが、Schärlrippenは小ぶり。ソーセージの材料としても使われる部位。

11肩肉、腕肉

Schweinebug

11肩肉、腕肉

Schweinebug

豚の肩肉は少し硬めで脂身は少ないが、うまみのある部位。薄切りにして調理、または豪快にオーブンでじっくり焼いてもOK。ドイツでは、黒ビールをかけて焼くレシピもある。香辛料はクミンもよく合う。

12もも肉

Ober / Unterschale

12もも肉

Ober / Unterschale

豚のももは脂肪が少ない赤身肉。ヘルシーかつビタミンBなど栄養価が豊富。もも肉の上部(Oberschale)は、シュニッツェルを作るのに適した部位で、シンプルにソテーにしても味わい深い。もも肉の下部(Unterschale)はグリルするのに最適。

13すね肉

Eisbein

13すね肉

Eisbein

すね肉の代表的なドイツ料理は、アイスバイン(塩ゆでのすね肉)とシュバイネハクセ(脚をローストしたもの)。じっくりと火を通したすね肉は柔らかく、コラーゲンたっぷり。

14豚足

Spitzbein

14豚足

Spitzbein

ゼラチンで固めたジュルツェ(Sülze)や燻製、塩漬けにしたものなどがあるが、近年のお肉コーナーでは生の豚足を見かけることはほとんどない。

15しっぽ

Schweineschwanz

15しっぽ

Schweineschwanz

グリルか蒸し煮にするのが一般的。アイントプフのような具がたくさんのスープに入れて調理するとおいしくいただける。

豚ひき肉の種類

生の豚ひき肉

Mett

生の豚ひき肉

Mett

ドイツでは生の豚ひき肉をパンに載せて食べる。鮮度が大切なので、購入後はすぐに消費するようにしよう。

豚ひき肉 Schweinegehacktes / Schweinehack

豚ひき肉 Schweinegehacktes / Schweinehack

加熱調理用のひき肉は、「Hackfleisch」として販売されている。

鳥類 Geflügel

七面鳥 Puten (Truthhahn)

七面鳥は鶏肉に似て淡泊で柔らかいが、コクと肉らしい食感があり、値段も手ごろ。英・米では感謝祭やクリスマスに食卓を彩る定番の食材。丸焼きにする時は180℃のオーブンで3時間前後、じっくり焼くのがポイント。

1頭部

Kopt

料理にはほとんど使われない。

2もも肉

Oberkeule

ジューシーな味わいのこの部位は、蒸し煮やロースト、グリルに特に適している。また骨を取り除いてサイコロ状に切り、串焼きにしてもおいしい。ほかにも皮と骨を取り除き、ぶつ切りにして煮込み料理にしたり、焼いて照り焼きソースをからめても美味。

ジューシーな味わいのこの部位は、蒸し煮やロースト、グリルに特に適している。また骨を取り除いてサイコロ状に切り、串焼きにしてもおいしい。ほかにも皮と骨を取り除き、ぶつ切りにして煮込み料理にしたり、焼いて照り焼きソースをからめても美味。

3すね肉

Unterkeule

ももと同じような見た目。シチューやグーラシュなどの蒸し煮にすると、うま味が引き立つ。ローストにすると見た目は迫力満点。ただし筋が多くて食べにくいので、おもてなしには不向き。

4手羽

Flügel

皮に含まれる脂によって、部位の中ではカロリーが一番高く、ジューシー。グリルしても、フライにしてもおいしい。もちろん、もも肉のように蒸し煮もOK。

5胸

Brust

脂肪が少なくカロリーは低め、たんぱく質が多い。シュニッツェル、ステーキ、ジューシーさを生かしてローストにしても。ローストする時の調味料としてはカレー粉、ナツメグなどが合う。子牛のような風味の胸肉は、薄切りにしてチキンカツやソテーにしてもおいしい。

脂肪が少なくカロリーは低め、たんぱく質が多い。シュニッツェル、ステーキ、ジューシーさを生かしてローストにしても。ローストする時の調味料としてはカレー粉、ナツメグなどが合う。子牛のような風味の胸肉は、薄切りにしてチキンカツやソテーにしてもおいしい。

七面鳥のひき肉

Puten-Hackfleisch

鶏ひき肉の販売が禁止されているドイツで、その代打になるのが七面鳥のひき肉。鶏肉と比べて肉質は若干粗めだが、コクがあるのが特徴。胸肉を使っているので脂肪分が少なく、ミートソースやロールキャベツなど、ひき肉の定番料理もさっぱりヘルシーに仕上がる。

鶏ひき肉の販売が禁止されているドイツで、その代打になるのが七面鳥のひき肉。鶏肉と比べて肉質は若干粗めだが、コクがあるのが特徴。胸肉を使っているので脂肪分が少なく、ミートソースやロールキャベツなど、ひき肉の定番料理もさっぱりヘルシーに仕上がる。

鶏 Hähnchen

鶏の丸焼き(Brathähnchen)はドイツの肉屋や屋台でよく見かける料理。半身でも買えることが多い。バイエルンでは鶏の丸焼きをバウエルン・ヘンドル(Bauern Hendl)と呼び、ビアガーデンの定番料理。

鶏の丸焼き(Brathähnchen)はドイツの肉屋や屋台でよく見かける料理。半身でも買えることが多い。バイエルンでは鶏の丸焼きをバウエルン・ヘンドル(Bauern Hendl)と呼び、ビアガーデンの定番料理。

鶏の心臓(ハツ)

Hähnchenherz

レバーより癖がなく、砂肝よりも柔らかいハツは、鉄分やビタミンA・Bを豊富に含む良質なたんぱく源。

若鶏の脚肉

Hähnchenschenkel

若鶏の脚肉は、オーブン焼きが定番だが、唐揚げにもぴったり。

鶏レバー

Hähnchen-Leber

鶏のレバーは廉価で低カロリーの上、鉄分、ビタミンA、たんぱく質が豊富。コレステロールやプリン体を避けている人は、取りすぎ注意。

砂肝

Hähnchen Mägen

ほかの内臓と比べて臭みやくせが少なく、コリコリとした食感が特徴。高たんぱく質、低カロリー。じっくり煮込むと柔らかくなる。

ガチョウ Gans

聖マルティン祭(11月11日)やクリスマスのごちそうとして丸焼きにする。11月~新年までは新鮮なガチョウが肉屋に並んでいることが多いが、それ以外のシーズンは冷凍ものが多い。家族用なら胸肉か、骨付きもも肉で十分。さまざまな香辛料を加えた赤ワインに浸し焼くか、キノコ類で作ったソースを掛けていただく。

聖マルティン祭(11月11日)やクリスマスのごちそうとして丸焼きにする。11月~新年までは新鮮なガチョウが肉屋に並んでいることが多いが、それ以外のシーズンは冷凍ものが多い。家族用なら胸肉か、骨付きもも肉で十分。さまざまな香辛料を加えた赤ワインに浸し焼くか、キノコ類で作ったソースを掛けていただく。

カモ Ente

丸焼きにすることもできるが、胸肉のロースト(Entenbraten)が一般的な食べ方。良い出汁と脂が出る。ソースは甘めでオレンジ系が合う。また、アジア系のレストランではクリスピーのようにかりかりに揚げてとろみのある辛いソースとあわせて食べるメニューがポピュラー。

丸焼きにすることもできるが、胸肉のロースト(Entenbraten)が一般的な食べ方。良い出汁と脂が出る。ソースは甘めでオレンジ系が合う。また、アジア系のレストランではクリスピーのようにかりかりに揚げてとろみのある辛いソースとあわせて食べるメニューがポピュラー。

南 直人 Naoto Minami

専門は西洋史学、食文化研究。博士(文学)。京都橘大学文学部教授(2005年~現在)。主な業績:『<食>から読み解くドイツ近代史』(ミネルヴァ書房)、『世界の食文化⑱ドイツ』(農山漁村文化協会)、『医療の社会史-生・老・病・死』/「母乳が政治性を帯びるとき-世紀転換期ドイツにおける乳児保護の実態と言説」、ポール・フリードマン編『世界 食事の歴史-先史から現代まで』(東洋書林、監訳)、『ヨーロッパの舌はどう変わったか-十九世紀食卓革命』(講談社)ほか。

南 直人 Naoto Minami

専門は西洋史学、食文化研究。博士(文学)。京都橘大学文学部教授(2005年~現在)。主な業績:『<食>から読み解くドイツ近代史』(ミネルヴァ書房)、『世界の食文化⑱ドイツ』(農山漁村文化協会)、『医療の社会史-生・老・病・死』/「母乳が政治性を帯びるとき-世紀転換期ドイツにおける乳児保護の実態と言説」、ポール・フリードマン編『世界 食事の歴史-先史から現代まで』(東洋書林、監訳)、『ヨーロッパの舌はどう変わったか-十九世紀食卓革命』(講談社)ほか。

インベスト・イン・ババリア

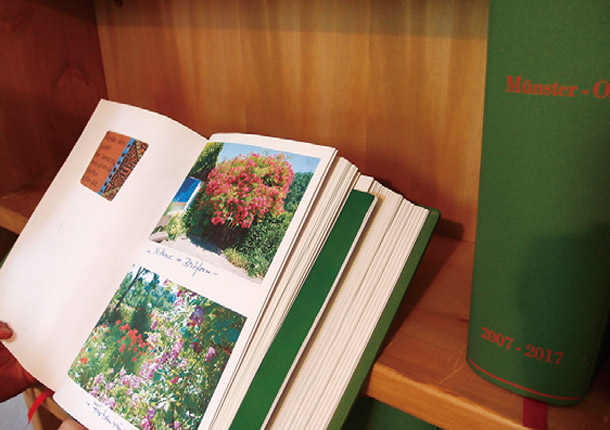

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

首肉は蒸し煮で食べることが多い。煮込み料理では弱火でじっくり火を通すと味わい深くなるため、シチューや鍋料理(アイントプフ)に適している。

首肉は蒸し煮で食べることが多い。煮込み料理では弱火でじっくり火を通すと味わい深くなるため、シチューや鍋料理(アイントプフ)に適している。

生食用赤身ひき肉

生食用赤身ひき肉

牛ひき肉 Rindergehacktes / Rinderhack

牛ひき肉 Rindergehacktes / Rinderhack

子牛と言っても、すね肉の大きさは豚の3倍で、1本約1.5キロ。すね肉は時間を掛けて煮込むと、とろとろになり、ゼラチン質の骨の髄は好きな人にはたまらない味。丸ごと焼いて豪快に食べたり、スライスしてオッソ・ブーコにしてもOK。

子牛と言っても、すね肉の大きさは豚の3倍で、1本約1.5キロ。すね肉は時間を掛けて煮込むと、とろとろになり、ゼラチン質の骨の髄は好きな人にはたまらない味。丸ごと焼いて豪快に食べたり、スライスしてオッソ・ブーコにしてもOK。

程よい脂身と柔らかい肉質が特徴の豚肩ロースは、日本人好みの部位。ステーキ、豚カツなど、どんな料理にもよく合う。骨あり・なしの両方で売っており、値段も手ごろ。

程よい脂身と柔らかい肉質が特徴の豚肩ロースは、日本人好みの部位。ステーキ、豚カツなど、どんな料理にもよく合う。骨あり・なしの両方で売っており、値段も手ごろ。 肩と腹に挟まれている繊維の粗い部位。煮る、焼く、蒸す、グリルなど、さまざまな調理法に適応する便利な部位。スパイシーなシチューにも合う。

肩と腹に挟まれている繊維の粗い部位。煮る、焼く、蒸す、グリルなど、さまざまな調理法に適応する便利な部位。スパイシーなシチューにも合う。

あばら骨周辺の肉で、脂身と赤身が交互になっているため、三枚肉とも呼ばれる。よく脂が乗っており、ベーコン(Speck / Frühstücksspeck)の材料にも。ドイツでは、グリル用のスライス以外だと、皮やあばら骨が付いたブロック状で売られていることが多い。皮は、こりこりとした特有の食感があり、コラーゲンが豊富な部位。

あばら骨周辺の肉で、脂身と赤身が交互になっているため、三枚肉とも呼ばれる。よく脂が乗っており、ベーコン(Speck / Frühstücksspeck)の材料にも。ドイツでは、グリル用のスライス以外だと、皮やあばら骨が付いたブロック状で売られていることが多い。皮は、こりこりとした特有の食感があり、コラーゲンが豊富な部位。

生の豚ひき肉

Mett

生の豚ひき肉

Mett 豚ひき肉 Schweinegehacktes / Schweinehack

豚ひき肉 Schweinegehacktes / Schweinehack

ジューシーな味わいのこの部位は、蒸し煮やロースト、グリルに特に適している。また骨を取り除いてサイコロ状に切り、串焼きにしてもおいしい。ほかにも皮と骨を取り除き、ぶつ切りにして煮込み料理にしたり、焼いて照り焼きソースをからめても美味。

ジューシーな味わいのこの部位は、蒸し煮やロースト、グリルに特に適している。また骨を取り除いてサイコロ状に切り、串焼きにしてもおいしい。ほかにも皮と骨を取り除き、ぶつ切りにして煮込み料理にしたり、焼いて照り焼きソースをからめても美味。

脂肪が少なくカロリーは低め、たんぱく質が多い。シュニッツェル、ステーキ、ジューシーさを生かしてローストにしても。ローストする時の調味料としてはカレー粉、ナツメグなどが合う。子牛のような風味の胸肉は、薄切りにしてチキンカツやソテーにしてもおいしい。

脂肪が少なくカロリーは低め、たんぱく質が多い。シュニッツェル、ステーキ、ジューシーさを生かしてローストにしても。ローストする時の調味料としてはカレー粉、ナツメグなどが合う。子牛のような風味の胸肉は、薄切りにしてチキンカツやソテーにしてもおいしい。 鶏ひき肉の販売が禁止されているドイツで、その代打になるのが七面鳥のひき肉。鶏肉と比べて肉質は若干粗めだが、コクがあるのが特徴。胸肉を使っているので脂肪分が少なく、ミートソースやロールキャベツなど、ひき肉の定番料理もさっぱりヘルシーに仕上がる。

鶏ひき肉の販売が禁止されているドイツで、その代打になるのが七面鳥のひき肉。鶏肉と比べて肉質は若干粗めだが、コクがあるのが特徴。胸肉を使っているので脂肪分が少なく、ミートソースやロールキャベツなど、ひき肉の定番料理もさっぱりヘルシーに仕上がる。 鶏の丸焼き(Brathähnchen)はドイツの肉屋や屋台でよく見かける料理。半身でも買えることが多い。バイエルンでは鶏の丸焼きをバウエルン・ヘンドル(Bauern Hendl)と呼び、ビアガーデンの定番料理。

鶏の丸焼き(Brathähnchen)はドイツの肉屋や屋台でよく見かける料理。半身でも買えることが多い。バイエルンでは鶏の丸焼きをバウエルン・ヘンドル(Bauern Hendl)と呼び、ビアガーデンの定番料理。 聖マルティン祭(11月11日)やクリスマスのごちそうとして丸焼きにする。11月~新年までは新鮮なガチョウが肉屋に並んでいることが多いが、それ以外のシーズンは冷凍ものが多い。家族用なら胸肉か、骨付きもも肉で十分。さまざまな香辛料を加えた赤ワインに浸し焼くか、キノコ類で作ったソースを掛けていただく。

聖マルティン祭(11月11日)やクリスマスのごちそうとして丸焼きにする。11月~新年までは新鮮なガチョウが肉屋に並んでいることが多いが、それ以外のシーズンは冷凍ものが多い。家族用なら胸肉か、骨付きもも肉で十分。さまざまな香辛料を加えた赤ワインに浸し焼くか、キノコ類で作ったソースを掛けていただく。 丸焼きにすることもできるが、胸肉のロースト(Entenbraten)が一般的な食べ方。良い出汁と脂が出る。ソースは甘めでオレンジ系が合う。また、アジア系のレストランではクリスピーのようにかりかりに揚げてとろみのある辛いソースとあわせて食べるメニューがポピュラー。

丸焼きにすることもできるが、胸肉のロースト(Entenbraten)が一般的な食べ方。良い出汁と脂が出る。ソースは甘めでオレンジ系が合う。また、アジア系のレストランではクリスピーのようにかりかりに揚げてとろみのある辛いソースとあわせて食べるメニューがポピュラー。