ドイツ人は庭仕事好きとして知られています。特にライプツィヒは市民農園「クラインガルテン」発祥の地で、かくいう私も昨年からクラインガルテンを借り、日々庭仕事に励むなかで、ご近所の借り主さんたちとの交流を通して少しずつドイツの庭文化に触れ始めました。そんな折、ライプツィヒ現代史フォーラムで「Übern Zaun – Gärten und Menschen」(柵の向こう側 ―庭と人々)という展覧会が開催されていることを知り、訪れてみることにしました。

展覧会の入り口は、まさに庭への入り口!

展覧会の入り口は、まさに庭への入り口!

ライプツィヒ現代史フォーラムは、第二次世界大戦後~現代までを扱った博物館で、分断されたドイツや再統一後の歴史を扱う常設展のほか、年に数回の企画展を行っています。今回の展覧会は、第二次世界大戦後の社会の急速な変化のなかで、「庭」が人々の暮らしにどのような役割を果たしてきたのかを辿る内容で、2027年1月31日(日)まで開催しています。

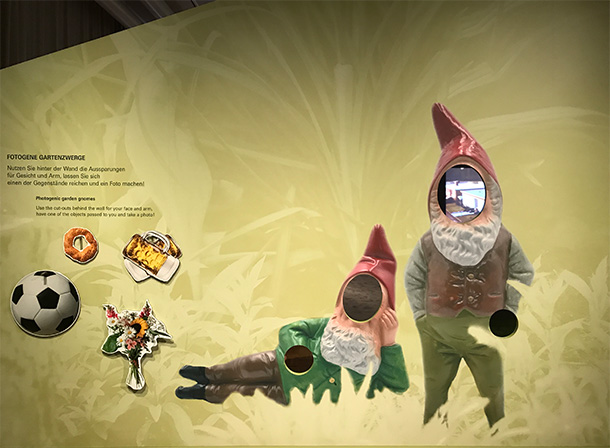

展示の入り口では、パネルで作られた庭の柵とバラのアーチが来場者を迎えます。その先に広がる最初のテーマエリアは「使う」(Nutzen)。戦後の荒廃したドイツでは、クラインガルテンが人々の生活を支える上で重要でした。園芸道具が不足していたため、弾薬の薬きょうで作られた熊手が展示されていたほか、ベルリンの壁建設のために取り壊されたクラインガルテンや、壁からすぐそばの庭でくつろぐ人々を捉えた映像も紹介されていました。会場には、ドイツの庭でよく見かける赤い帽子の小人の置物「ガルテンツヴェルク」(Gartenzwerg)や、庭に植えられた植物や花の香りを体験できるコーナーもありました。

ガルテンツヴェルクの顔パネルコーナーは、フォトスポットとして大人気でした

ガルテンツヴェルクの顔パネルコーナーは、フォトスポットとして大人気でした

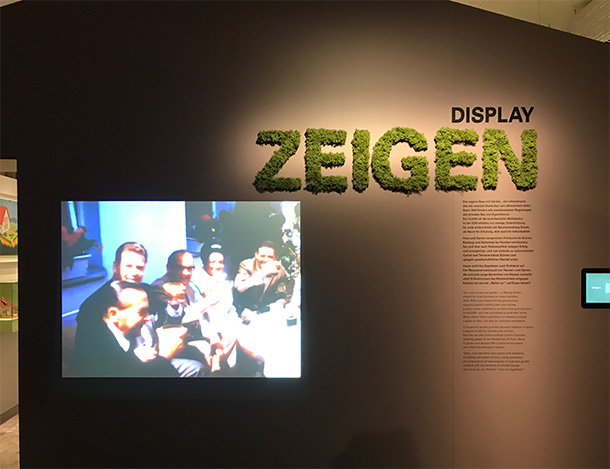

二つ目のテーマ「見せる」(Zeigen)では、庭付きの一戸建てがステータスシンボルへと変貌していく過程に焦点が当てられています。東西を問わず、整えられた庭やテラスは憧れの対象となり、展示室には1980年代に流行した乗用芝刈り機や子どもの遊具なども。続く最後のテーマ「変わる」(Verändern)では、都市に暮らす人々が共同で借りる「コミュニティガーデン」や、街の空き地を無許可で緑化する「ゲリラガーデニング」といった現代的な活動が紹介されていました。さらに、気候変動やコロナ禍を経て、人間と自然の関わり方をどのように見直すべきかという問いかけもなされており、未来に向けての視点を投げかける内容となっていました。

二つ目のテーマエリア「Zeigen」

二つ目のテーマエリア「Zeigen」

印象的だったのは、ベビーカーで訪れている人も少なくなく、子どもが滑り台ではしゃいだり、あるいはお年寄りが懐かしそうに展示を眺めていたこと。世代を問わず、誰もが楽しめる展示でした。そして考えてみれば、それは私が今、実際にクラインガルテンを借りるなかで経験していることそのものでもあります。子どもが遊び、大人が語らい、年配の人々が思い出を重ねる。庭はやはり、人と人をつなぐ場であるのだと実感しました。

三重県生まれ。ベルリン、デュッセルドルフを経て、現在はライプツィヒ在住。日本とドイツで芸術学・キュレーションを学び、アートスペースの運営や展覧会・ワークショップの制作などに従事。2019年からドイツニュースダイジェストの編集者。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック