まだまだ知らない魅力がいっぱい!ロマンチック街道をたどる

ドイツの観光ルートといえば、ヴュルツブルクからフュッセンを結ぶロマンチック街道を思い浮かべる人が多いだろう。事実、街道沿いの各スポットは世界中から人気がある。一方で、ロマンチック街道ができた歴史や各都市で活躍した人たち、また中世から受け継がれてきた地域特有の文化など、あまり知られていない見どころも。本特集では、そんな世界中の心をつかむロマンチック街道の魅力を深掘りする。(文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

参考:Romantische Straßeホームページ、Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.「Die TOP 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland」、Rothenburg Tourismus Serviceホームページ

目次

ドイツの「悪印象」から挽回ロマンチック街道の誕生物語

第二次世界大戦の後、西ドイツは「経済の奇跡」によって着実に復興の道を進んでいた。一方で、ナチス政権が引き起こした悲惨な戦争の悪いイメージはぬぐい切れていなかった。そんななか、戦勝国によって四つに分割された西ドイツの米国占領地域で、米国人観光客に向けたイメージづくりが始まった。そして1950年、政治家や観光関係者がアウクスブルクのホテルに集まり、ヴュルツブルクからフュッセンまでの街々を結ぶロマンチック街道が考案され、協働団体が結成される。

街道沿いの街や村には、中世の街並みが残されていて、歴史的な宮殿や城、教会など、見応えがあるスポットにあふれていた。特に戦争で印象付けられた「悪いドイツ」とは違う、伝統的で生活感のあるイメージを観光客にアピールすることを強く意識していた。また同団体は、ゆくゆくは米国以外の外国人旅行者にもロマンチック街道を広めたいという目標を当初から持っていたという。

ロマンチック街道のイメージ戦略は見事に成功した。米軍の兵士たちは駐屯地に家族を招き、まるで絵画の世界に迷い込んだかのような美しい風景を家族にも見せようと、休暇をロマンチック街道で過ごすようになった。この評判を受け、西ドイツ政府観光局は特に米国やカナダに向けて、ロマンチック街道を売り込むようになっていく。こうして大戦の混乱を乗り越えて、ドイツ観光業界はようやく第一歩を踏み出したのだった。

立派な制服に身をつつむバス乗務員

立派な制服に身をつつむバス乗務員

1950年5月には最初のプレスツアーが企画され、各国から十数名のジャーナリストや旅行本の著者が参加。ロマンチック街道の観光の魅力を世界に向けて発信した。翌月には南ドイツ最長の長距離バス路線が運行を開始。377キロにわたる長距離路線は毎日両方向に運行された。バスには試験的に英語の通訳も乗車し、やがて専用の乗務員が同行するようになった。

こうしてロマンチック街道は、ドイツの観光ルートとしての地位を確立した。この成功は世界中に広まり、日本でもドイツをモデルにして長野県上田市から宇都宮市まで伸びるロマンチック街道が造られ、1988年に姉妹街道になっている。

1951年にはローテンブルクからミュンヘンを往復する特急車両を運航するようになり、各駅でロマンチック街道バスに乗り換えることができる仕組みを構築した

1951年にはローテンブルクからミュンヘンを往復する特急車両を運航するようになり、各駅でロマンチック街道バスに乗り換えることができる仕組みを構築した

ここだけは行っておきたい!ロマンチック街道沿い必見の都市4選

ロマンチック街道はヴュルツブルクからフュッセンまで約400キロもあるが、そのなかでも一度は見る価値がある4都市をご紹介。歴史はもちろん、知られていない逸話から、今もなお街が愛されている理由を探ってみよう。 参考:Münchener Zeitungs Verlag「Würzburg - Lage, Geschichte, Wirtschaft, Politik und Sehenswürdigkeiten von Stadt und Landkreis」

MAP ①

ヴュルツブルクWürzburg

ロマンチック街道のスタート地点のヴュルツブルクは、マイン川がある立地を活かして発展した。ヴュルツブルクが文書で初めて言及されたのは704年のことだが、すでに紀元前1000年ころ、現在のヴュルツブルク市周辺にはケルト人の避難所としてマイン川の丘に城塞が築かれていたという。そして司教座が創設されて以来、大司教の街として栄えた。

見どころ❶マリエンベルク要塞

マイン川を見下ろすマリエンベルク(マリアの山)の名前は、706年にその丘に建てられた教会が聖母マリアに捧げられたことに由来する。13世紀に要塞が築かれ、大司教が代々居住した。現在要塞にはマイン・フランケン博物館があり、彫刻家ティルマン・リーメンシュナイダーの彫刻を見ることができる。

見どころ❷ユネスコ世界遺産のレジデンツ

世の中が安定してきた17世紀、大司教は丘の要塞に住む必要がなくなり、街の中心に豪華絢爛 なバロック様式のレジデンツを建設した。現在はユネスコの世界文化遺産に指定されている。マイン川の斜面にはワイン用のブドウが栽培されており、レジデンツ地下にあるヴュルツブルク国立醸造所も見学可能。

逸話救済を目的として設立された醸造所

ヴュルツブルクにはヴュルツブルク国立醸造所以外に二つの大きな醸造所、ビュルガーシュピタール(Bürgerspital)、ユリウスシュピタール(Juliusspital)がある。二つの醸造所は、「助けを必要とする人々」の救済を目的として設立されたところが興味深い。ビュルガーシュピタールは、1316年に街の裕福な市民ヨハネス・フォン・シュテルンが妻と共に貧困層や病人を受け入れる財団病院を設立したのが始まり。今日でも醸造所と市民の寄付によって老人ホームと病院が運営されている。ユリウスシュピタールは、ユリウス・エヒターが私財を投じて取り組んだ老人ホームと病院で、1576年からワインを造り始めた。ヘッセンのクロスター・エバーバッハに次いでドイツ第2の規模を誇り、収益は施設の運営に充てられている。

MAP ③

ローテンブルクRothenburg ob der Tauber

970年頃、東フランケン地方の貴族ラインガーがタウバー渓谷にデトワング教区を設立したのが、ローテンブルクの始まり。1142年、コンラート3世が領域を獲得し、タウバー川の山上に「Rote Burg」(赤い城)を建設。現在の都市名「ローテンブルク・オプ・デア・タウバー」とは「タウバー川上方の赤い城」という意味で、この城に由来する。

見どころ❶ブルク公園

都市名に「ブルク」(城)があるため、ローテンブルクに城があると思われがちだが、残念ながら現在城は存在しない。しかしかつて城があったブルク庭園からは、ローテンブルク旧市街のパノラマを見渡すことができる。ここから眺めるローテンブルクの街並みは、まるで絵本の世界だ。

見どころ❷市長の伝説「マイスタートゥルンク」

三十年戦争でローテンブルクは破滅的な状況に陥った。敵の将軍が「3リットルのワインを一気に飲み干したら街を救おう」と提案し、市長が自らこの挑戦を受けて見事成功。この話は「マイスタートゥルンク」として語り継がれ、毎年5月に祭りが開かれるほか、広場にはこの様子を描いた仕掛け時計がある。

逸話奇跡ではない、街並み保存活動

ローテンブルクでは古くから街並み保存運動があり、1898年に「アルテ・ローテンブルク協会」が設立された。中世からの古い建物を残すべく市当局が監視の目を光らせており、たとえ個人住宅でも許可なしには増改築ができない。この郷土愛は、小さな国家の集まりだった時代を経て、1871年にドイツが統一国家として成立したとき、かつての自国に対する愛着が強まったことから生まれたものだという。第二次世界大戦では旧市街地の約45パーセントが破壊されたが、市民たちは寄付を惜しまなかった。街並み保存のための市の指導は今日も健在で、市民は傾斜のある床やたわんだ梁がむき出しの室内で生活したり、マクドナルドは街並みに調和するように鉄製の装飾が施されていたりする。

MAP ④

ネルトリンゲンNördlingen

898年にカロリング朝の領地「ノルディリンガ」として、初めて文献に登場したネルトリンゲン。城塞は敵が攻めにくいように高台や川の上に建設されるのが一般的だが、ネルトリンゲンは平地である。「リース盆地」と呼ばれる平らな土地が生まれたのは、500万年前に隕石が落下したクレーターの跡。敵の進撃を防ぐため、とりわけ強度の高い市壁が築き上げられた。

見どころ❶製皮職人の家

中世には皮革産業が盛んで裕福な市民の多くが製皮業者に所属していた。今でもゲルバーガッセという小路があり、職人の家が保存されている。潤っている職人の家はさすがに立派で壁には組合のマークが。家の裏には小川が流れており、仕事に不可欠だった水を自由に使用できた。

見どころ❷市壁

街を囲む見事な円形を描いた市壁は、14世紀にバイエルン王の命により建設された。今でも市壁の上には見張り用の通路があり、街を完全に一周することができる。ちなみにマンガ作品『進撃の巨人』にも街を囲む壁が登場するが、ファンの間ではネルトリンゲンがモデルではないかと噂されている。

逸話市民に愛される塔守

ゲオルグ教会の鐘楼には塔が建てられた1490年以来、塔守が寝泊まりをしている。今でも夜になると22時~深夜0時まで、塔守が1時間おきに展望台へやって来る。しかも塔の上から低い音で「ゾー・ゲゼル・ゾー!」(ほら、豚が行く!)と叫んでいるのだ。これは1440年の出来事に由来する。この街を奪おうと企んでいた近辺の領主がおり、その兵士たちが夜中に市壁の周りにいた。ところが女性が街の門から逃げていくブタを発見し「ブタが逃げた!」と騒ぎ立てた。驚いたのは敵の兵士たち。まさか豚のことで騒いでいるとは思わず、気づかれたと勘違いして、さっさと逃げてしまった。結果的にこの言葉が街を救ったということで、事件以来、安全を確認するための合言葉になったという。

MAP ⑤

アウクスブルクAugsburg

地名の由来となったのは、ローマ皇帝アウグストゥス。彼は紀元前15年にこの街を創設し、軍営を設けていた。13世紀以降、アウクスブルクは帝国自由都市の権利を得て、関税、税金、裁判の権利が完全に与えられるようになった。帝国自由都市になってから裕福な貴族がますます影響力を増し、特に力のあったヴェルザー家とフッガー家の名残りが今も街中で見られる。

見どころ❶シェッツラー宮殿

15~16世紀は欧州における重要な貿易拠点として発展し、豪商たちは芸術を保護するなど、文化に貢献した。銀行家リーベルト・フォン・リーベンホーフェンもその一人。彼の館「シェッツラー宮殿」は現在アウグスブルク市立博物館になっており、バロック芸術作品や宗教画などが収蔵されている。

見どころ❷アウクスブルク市庁舎

17世紀に建てられたルネッサンス様式のアウクスブルク市庁舎は、アウクスブルク出身の建築家エリアス・ホルが手がけた。当時、アウクスブルクは重要な金融・貿易都市であったため、市庁舎は重要な役割を果たし、街の誇りと自信の象徴でもあった。現在も市庁舎は市のランドマークとなっている。

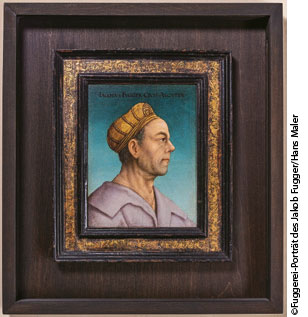

逸話築いた富を貧しい市民のために使ったフッガー家

ドイツのフッガー家は、イタリアのメディチ家と並んで中世の大富豪として知られている。ヤーコプ・フッガーは父の商売を受け継ぎ、銀の取引で巨大な富を築いた。その富を彼は貧しい人々のために使い、低所得者のための福祉施設フッゲライを1521年に完成させる。家賃は年間わずか1ライングルデン(当時の手工業者手取りの2週間分)。この家賃は財団により今日も守られており、ドイツマルク時代は光熱費別で年間72ペニヒ、現在でもたったの88セント。入居条件は低所得であること、罪科が無いこと、アウクスブルク市民であること、敬虔なカトリック信者であること、創立者の冥福を1日に3回礼拝堂で祈ること……など、条件が厳しくないことから長い順番待ちとなっている。

ロマンチック街道沿いの街で傑作を生み出した人物

ロマンチック街道沿いの街には、現在でも多くの人を感動させるものを造った人物がいる。3人の人物たちとその傑作をご紹介しよう。 参考:Bayerischer Rundfunk「Lichtgestalt und Lichtgestalter des Rokoko」、Süddeutsche Zeitung「Ludwigs Traum in Weiß」、Denkmalstiftung Baden-Württemberg「Dominikus Zimmermann」

過酷な運命をたどった彫刻家ティルマン・リーメンシュナイダーTilman Riemenschneider

リーメンシュナイダーはヴュルツブルクに住み、起業家として成功した人物。祭壇、彫像、記念碑、そのほかの宗教的な品々を、地元の高い需要に応えてオーダーメイドで製作し、バイエルン州で名が知れ渡った。数十年かけて工房を拡大し、晩年には40人ほどの弟子を雇っていた。さらにいくつかの家屋と広大な土地とブドウ畑を所有し、市民からの人望も厚く、1520年にはヴュルツブルクの市長も務めた。

そんななか、人生を揺るがす事件が起こる。16世紀に南ドイツで起こった農民戦争はヴュルツブルクでも発生。大司教の支配から解放されるようにと、市民の大多数は農民側についてマリエンベルクを攻めた。リーメンシュナイダーもヴュルツブルク市長として農民側に立つ。しかし大司教の要塞はそう簡単には崩れず包囲に耐え、反乱は鎮圧された。議会は反乱軍を支援したため、リーメンシュナイダーとほかのメンバーは逮捕され、投獄されてしまう。数カ月後に解放されたが、役職、名誉、財産を失ったリーメンシュナイダーは1531年に死去した。さらに彼の作品の多くは、その後の宗教戦争でプロテスタントに破壊されてしまっている。クレーグリンゲンのヘルゴット教会にある「聖母マリアの昇天」は、リーメンシュナイダーの最高傑作といわれる。彼は祭壇に当たる自然光を計算して、彫刻がドラマチックに見えるように工夫した。巡礼者の中には、実際にマリアが天に昇ったと信じることもあったという。

空間の創造者としての建築家ドミニクス・ツィンマーマンDominikus Zimmermann

ヴェッソブルン近郊の村で生まれたツィンマーマン。5歳年上の兄は、後に有名な画家で左官職人になるヨハン・バプティストだ。ヴェッソブルン修道院の工房で訓練を受け、のちに兄弟そろってバロックの化粧しっくい職人の流派「ヴェッソブルン派」の代表的な存在となった。その後、化粧しっくい職人、大理石職人、棟梁、建築家としてランツベルク・アム・レヒに移り、1716年に市民権を取得。1719年には同市庁舎のファサードのデザインを依頼された。この美しいファサードは、今日でも広場の顔となっている。1725年以降、彼はますます建築に傾倒するようになり、棟梁および建築家として無数の祭壇、教会、修道院、礼拝堂を造り上げた。

ツィンマーマンが目指していたのは、「建築と芸術の融合」。つまり装飾、絵画、建築が単体として目立つのではなく、全てを組み合わせた総合的な芸術空間のことである。彼の生涯の仕事の集大成になるヴィース教会は、1746年から建設開始。教会に魅了されたツィンマーマンはひときわこの仕事に情熱を傾け、世界で最も完璧なロココ様式の教会を生み出した。1755年以降、彼はヴィース教会の近くに建てられた自分の家に移り住み、1766年に自宅で息を引き取った。現在、同教会はユネスコの世界遺産に登録されている。

ロマンチック街道内にある作品

旧市庁舎(Historisches Rathaus)

夢の城を再現したバイエルン王ルートヴィヒ2世Ludwig II.

バイエルン国王ルートヴィヒ2世は幼い頃、フュッセン郊外のホーエンシュヴァンガウ城で過ごした。城内に描かれたドイツ中世騎士物語の壁画は、やがてルードヴィヒを伝説の世界に導いていく。18歳でバイエルン国王に戴冠したルートヴィヒは長身で美しく、国民の人気を集めた。彼はリヒャルト・ヴァーグナーの楽劇の世界にとりつかれ、ヴァーグナーのパトロンとなる。女性に興味がなかった彼は、結婚せずに中世騎士物語にのめり込んでいく。やがて伝説の世界を実現させるため次々に城を建設して、国を破綻寸前に追い込んだ。そして夜と昼が逆転した生活を送っていたルートヴィヒは精神病と診断され、強制的に退位させられることに。

1886年6月12日、ノイシュヴァンシュタイン城からシュタルンベルク湖畔のベルク城へ送られた。翌日の夕方、医師のグッデンと共に散歩に出かけたルードヴィヒはそのまま戻らず、夜になってグッデンと共に湖の浅瀬で水死体となって発見された。死因として多くの推測が飛び交ったが解明されず、未だに謎に包まれたままである。

ロマンチック街道のフィナーレに相応しいノイシュヴァンシュタイン城は、ドイツで最も美しい城と謳われている。ルードヴィヒが憧れた中世騎士物語の世界を再現し、きめ細かな装飾、鮮やかな色彩、構造全てに独特な趣がある。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

寝室は鮮やかなブルーを基調としている。ゴシック調の彫刻が見事だ

寝室は鮮やかなブルーを基調としている。ゴシック調の彫刻が見事だ![[PR]木組みの家が立ち並ぶ中世都市 - 歴史の中を歩くディンケルスビュール](/newsde/images/tokushu/1246_dinkelsbuhl/01.jpg)

設立当初に描かれたヴェルサイユ宮殿のメナジェリー

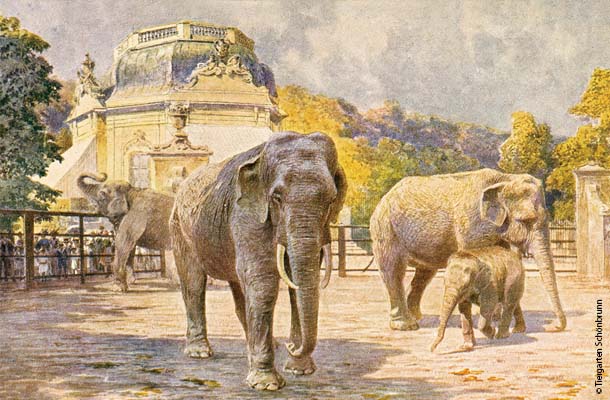

設立当初に描かれたヴェルサイユ宮殿のメナジェリー 1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中

1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中 1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中

1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中 カール・ハーゲンベック(1844-1913)

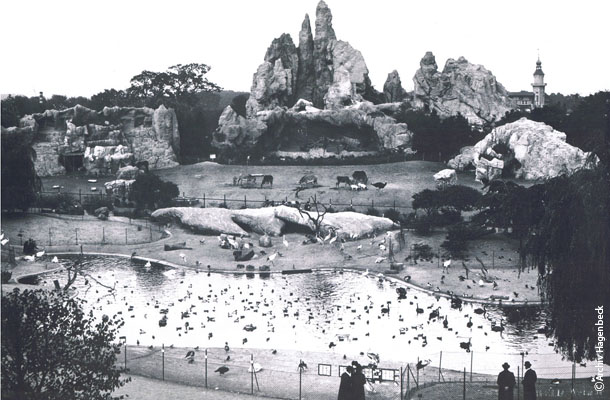

カール・ハーゲンベック(1844-1913) アフリカ・パノラマでは、ダチョウやシマウマを展示し、広大なサバンナのような風景を造った

アフリカ・パノラマでは、ダチョウやシマウマを展示し、広大なサバンナのような風景を造った

ライオンの子どもとゲーリング夫妻。成長して扱いが難しくなってからは、動物園に戻された

ライオンの子どもとゲーリング夫妻。成長して扱いが難しくなってからは、動物園に戻された 爆撃で破壊されたベルリン動物園の園舎。解放後、いたるところに動物の死体があったという

爆撃で破壊されたベルリン動物園の園舎。解放後、いたるところに動物の死体があったという 戦争を生き延びたベルリン動物園のカバのクナウチュケは、復興のシンボルとなった(1947年撮影)

戦争を生き延びたベルリン動物園のカバのクナウチュケは、復興のシンボルとなった(1947年撮影) シュトゥットガルトのヴィルヘルマ動物園では、絶滅危惧種に指定されているボノボを、ドイツで最多である22頭飼育する

シュトゥットガルトのヴィルヘルマ動物園では、絶滅危惧種に指定されているボノボを、ドイツで最多である22頭飼育する ハーゲンベック動物園のZooschule(動物学校)の様子

ハーゲンベック動物園のZooschule(動物学校)の様子

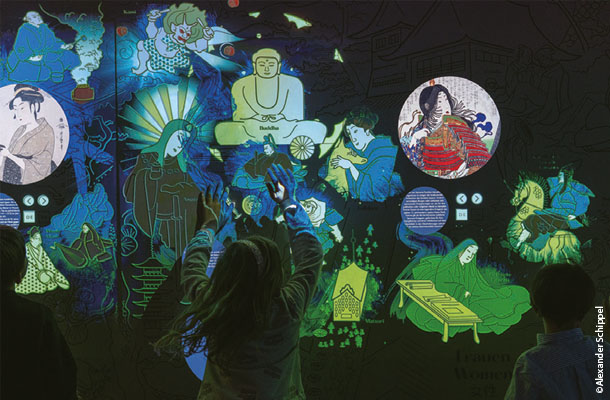

日本を体験するニッポン・カルチャー部門

日本を体験するニッポン・カルチャー部門

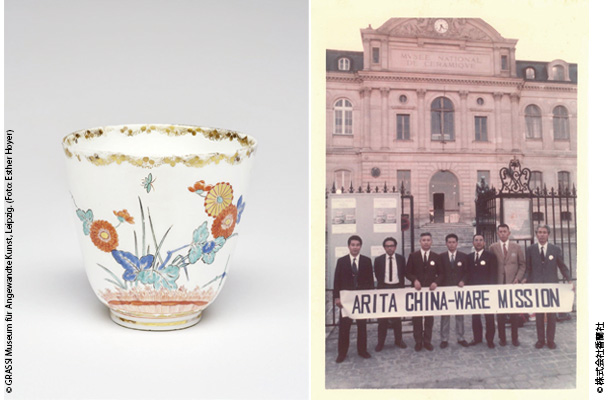

(写真左)柿右衛門様式を模して絵付けされた、1730年ごろのマイセン磁器(右)1970年、有田町の窯業界の代表らはドレスデンやマイセンをはじめ、欧州各地の有名な窯業地を訪れた

(写真左)柿右衛門様式を模して絵付けされた、1730年ごろのマイセン磁器(右)1970年、有田町の窯業界の代表らはドレスデンやマイセンをはじめ、欧州各地の有名な窯業地を訪れた

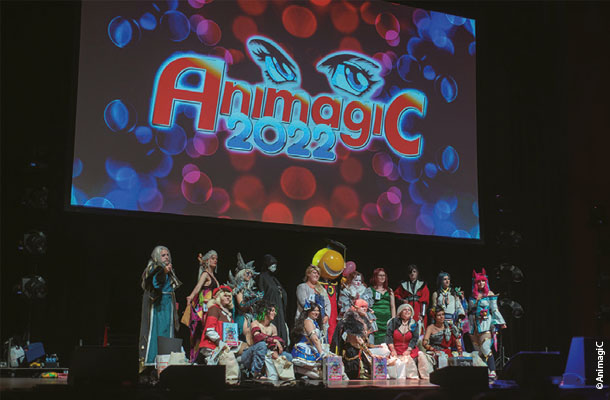

準決勝に進んだチームの組み合わせの抽選会が、英北部リヴァプールで行われた

準決勝に進んだチームの組み合わせの抽選会が、英北部リヴァプールで行われた 1982年に優勝を飾ったドイツ代表のNicole(右から3人目)。冷戦下にあった東西ドイツ両方の人々の気持ちを歌った「Ein bisschen Frieden」を披露した

1982年に優勝を飾ったドイツ代表のNicole(右から3人目)。冷戦下にあった東西ドイツ両方の人々の気持ちを歌った「Ein bisschen Frieden」を披露した