あなたも森に行きたくなる! ドイツ人が森を愛する理由

ドイツ人に趣味を尋ねると、「森を歩くこと」と答える人が少なくない。休日にはたくさんの人が森を散策するだけでなく、サイクリングや乗馬を楽しむ人などで森がにぎわう。今回は、そんなドイツ人が愛してやまない「Wandern(ヴァンデルン) = ハイキング」の文化を紹介するとともに、これからハイキングデビューしたい方へお役立ち情報をお届け。森を歩けば、ドイツがもっと分かるかも?(Text:編集部)

ドイツ人は疲れた時こそ森へ行く

ドイツ語の辞書で「wandern」という動詞を引くと、「ハイキングをする」「歩き回る」という意味以外に「(特に目的もなく)ぶらぶら歩く」というような意味が出てくる。実際ドイツでの森歩きでは、日本のハイキングが山頂などを目指すのとは異なり、特にこれといったゴールを設定することは少ない。気晴らしすることやリフレッシュが目的であったり、あるいは歩きながら瞑想にふけったりと、ただただ森を歩くのがドイツ流だ。

日本で「森(山)へ行く」というと、「山登り」のイメージが強く、それなりの準備が必要で、帰ってくる頃には疲れていることが多い。一方、ドイツで「森へ行く」というと、多くの人が緩やかな林道での散歩をイメージする。その理由としては、ドイツでは林業を低コストかつ効率的に行うために、トラクターが通れるような幅広くなだらかな道が縦横無尽に整備されていることが挙げられる。そのため道さえ選べば、例えば標高500メートルの地点でも、平らな道だけを歩いて回ることもできるそう。ドイツでの「森を歩くこと」は肉体的に「疲れないこと」であり、むしろ精神的な休息を得られる時間なのだ。

森の中にある休憩小屋の前で地図を読む人々。ドイツの森ではよく見かける光景だ

森の中にある休憩小屋の前で地図を読む人々。ドイツの森ではよく見かける光景だ

森はみんなのもの!という考え方

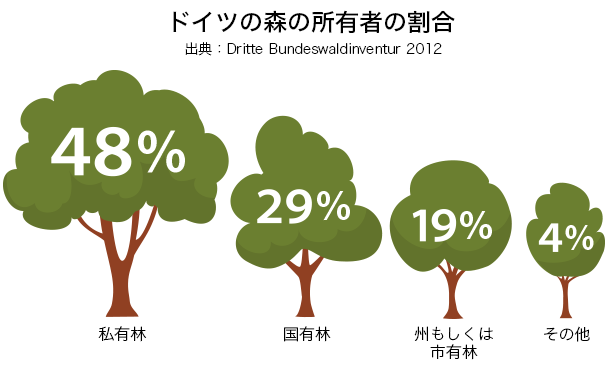

ドイツには豊かな森がたくさんあるイメージだが、実は国土の面積に対する森林の割合は33%(世界112位)で、日本の国土に対する森林の割合が68%(世界第21位)であるのと比べると、それほど多いわけではない。しかし日本は山岳地帯が多く、沿岸部の平地の都市に人口が集中しているため、森へのアクセスが良いとは言えない。一方、ドイツの都市は森に囲まれるようにして存在している。そのため都市部に住んでいたとしても、S バーン(近郊電車)などに乗ればすぐに近くの森へ行くことができる。ドイツが「森の国」と評される理由は、「人と森の近さ」にあるのだ。

またドイツでは「森林法」という法律で、公有・私有を問わず、(一部を除く)全ての森林に立ち入ることが認められている。基本的には「誰の土地か」ということを気にする必要がなく、自由に森に行くことができるのだ。逆に言えば、森の所有者はたとえ個人であっても、人々が公共のために使う林道などをある程度整備しなければならない、ということが法律で定められている。

森の中の道には、動物たちに配慮した交通標識も。

森の中の道には、動物たちに配慮した交通標識も。

こちらは、「19~7時は、カエルが通るのでゆっくり走ろう」という意味

森を守る「森林官」は憧れの職業

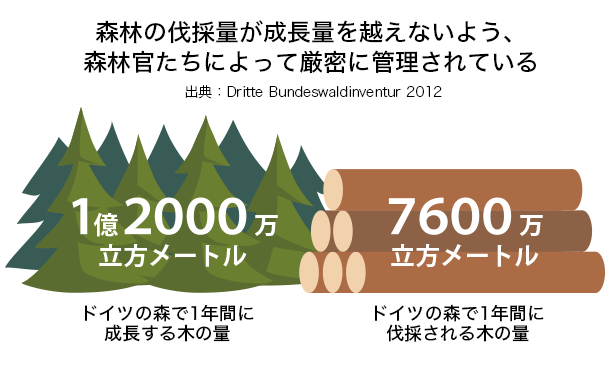

意外と知られていない事実だが、ドイツには原生林がほとんど残っておらず、大半は人工林。また、ほとんど全ての森で木材の生産が行われている。実はドイツの森林は、19世紀初めの産業革命の時代、過剰利用と過放牧から広範囲にわたって荒廃。木材不足や自然災害が多発するなど、危機的な状況に陥った過去がある。その経験からドイツでは19世紀半ばに「森林法」が作られ、大量面積の伐採と森林での放牧を禁止、再造林の義務などが定められた。その時に生まれた職業が、森を管理する「Förster(森林官)」だ。

森林官は、ドイツでは医者とトップを争うほどの人気職業。その仕事は、森林の伐採計画を立てること、生態系の調査、林道の安全管理、市民や子どもへの環境教育、狩猟の管理、林業マーケティングなど多岐にわたる。現場担当者1人当たり1000ヘクタールほどを基本的に20~30年間、定年まで管理する。地域住民との関係を築くことも重要で、ある時は森の所有者や地元民からの相談に乗り、逆に、例えば雷が落ちて木が燃えてしまった所を発見した住民が、森林官に連絡をしたり。森を守っている人々の存在を身近に感じられるのも、ドイツの森の特徴だろう。

木を切る森林官(Förster)

木を切る森林官(Förster)

伐採後の木

伐採後の木

ドイツ人の「Waldliebe(森への愛情)」

ドイツ人が森を愛するようになったのは、18世紀末のロマン主義の時代からとする説がある。森林学者のカール・ハーゼルによると、「中世から18世紀末まで、私たちの風景を支配していた森の姿は、手入れもされず道もなく、何度も木が伐りだされ荒廃した森」だった。しかし、19世紀初頭のゲーテやシラーに代表されるロマン主義的な文芸思潮が「森への郷愁」や「森の神秘」などをテーマとして好んだことが、ドイツ人と森との精神的にポジティブな関わりを生み出すことに。同時代の音楽家ベートーヴェンが、日課のように森を何時間も散歩していたという有名な話もある。森が舞台として登場することが多い「グリム童話」もまた、この時期に編まれたものだ。

この時代はちょうど、産業革命によって森が荒廃したことをきっかけに、ドイツで森林官による森の管理が始まり、エコロジーやサステナビリティーへの認識が芽生え始めていた頃でもある。「ほの暗く危険な場所」であった森は、ドイツの人々にとって「明るく落ち着ける場所」へと次第に変化していった。つまりドイツ人にとっての「森」とは、ただ単に地理的な場所を指すだけではなく、ドイツの文化や精神、そして国民のアイデンティティーとも深く結びついた場所なのかもしれない。

左:ドイツの森は、多くの芸術家にインスピレーションを与えた

左:ドイツの森は、多くの芸術家にインスピレーションを与えた

右:自然に囲まれたゲーテの家

もっと森を知るための本

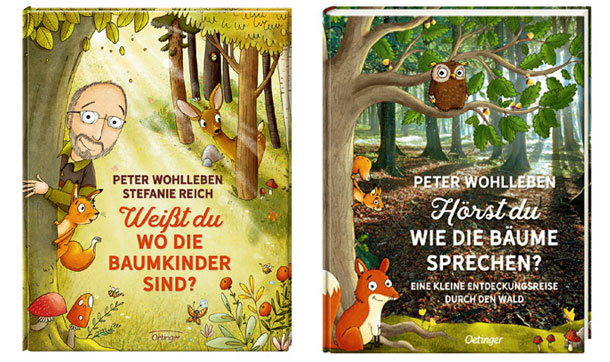

森林官が楽しく伝える森のお話

Weißt du, wo die Baumkinder sind?

木の子どもたちがどこにいるか、知っているかい?

Hörst du, wie die Bäume sprechen?

木々たちが話すのが、聞こえるかい?

Weißt du, wo die Baumkinder sind?

木の子どもたちがどこにいるか、知っているかい?

Hörst du, wie die Bäume sprechen?

木々たちが話すのが、聞こえるかい?

著者:Peter Wohlleben

絵:Stefanie Reich

発行元:Verlag Friedrich Oetinger

作家であり森林官でもあるペーター・ヴォールレーベンさんは、子どもから大人まで森について楽しく学べる本を多数出版している。今回紹介するのは、ペーターさん本人が登場する絵本シリーズから2冊。森に暮らす仲間たちと一緒に森を体験しながら、自然の不思議や持続可能性について考えてみよう。

神秘的な森へといざなう写真集

キリアン・シェーンベルガーさんは、ケルンとレーゲンスブルクを拠点に活動する写真家で地理学者。色覚障害というハンディキャップをあえて活かした独特の世界観で、壮大な自然を撮り続けている。ドイツの森を美しく捉えた写真の数々が収められた本書は、ソファに座ってページをめくるだけで、まるで森にいるような気分にさせてくれる。

参考:www.waldkulturerbe.de、Bundesministerium für Ernährung und Landwirschaft「Der Wald in Deutschland」、石田仁志ほか著「トポスとしての〈森〉の系譜 (近世近現代編-漢字文化受容から西洋文化受容へ-)」、池田憲昭「ドイツにおける森と地域と教育」講演記録より、北村昌美「森林と林業の「これから」を考えるために」

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック