秋の森で宝物を見つけよう ドイツでキノコ狩り

秋になると、ドイツの森には多種多様なキノコが姿を現し、人々は秋の味覚を求めて森へと足を運ぶ。本特集では、ドイツの豊かな自然と共に受け継がれてきたキノコ狩りの文化と魅力をご紹介。歴史的背景や生態系との関わり、採取のルールからおすすめレシピまで、キノコ狩りの魅力をたっぷりお届けする。 (文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

参考:MDR「"Wir gehen in die Pilze" - Die Tradition des Pilzesammelns in der DDR」、NABU「Die Recycling-Spezialisten unserer Wälder」「Die beliebtesten Speisepilze」「Auf geht’s in die Pilze」、DW「Aus der Welt der Pilze」、servus「Mythen über Pilze: Geschichte und Aberglauben」、Altruan「Von Steinpilzen bis Pfifferlingen: Die besten Tipps zum Pilze sammeln in Deutschland」

ドイツとキノコ 意外と知らない4つの関係性

ミイラも常備!? ❶5000年前に始まったキノコとの暮らし

ドイツおよび欧州におけるキノコ狩りの歴史は、紀元前までさかのぼる。代表的な例が、アルプス山脈にあるエッツ渓谷で見つかった紀元前3300年ごろの男性のミイラだ。1991年にニュルンベルクからの観光客によって発見されたミイラのベルトには、乾燥キノコなどを入れた小袋が付いており、抗菌や創傷治癒に効果があるとされるサルノコシカケ類を携帯していたという。古代ローマや中世ヨーロッパでも、キノコは薬用・食用として重宝され、春から秋にかけての貴重なタンパク源として採取された。中世の修道院では薬草と並んで毒性研究も進み、安全に食べられる種類の知識を蓄積。19世紀に菌類学が科学として確立すると、キノコ採集は食料確保の枠を超え、学術的探究や趣味の対象へと発展していった。

幸運の象徴? それとも魔女の呪い? ❷ドイツのキノコ伝説

キノコは古来より、神話や迷信と深く結びついてきた。ドイツで特に親しまれているのは、赤い傘に白い斑点を持つ猛毒キノコ、ベニテングタケ(Fliegenpilz)だ。民間では「幸運のシンボル」として、年賀カードやお守り、クリスマス飾りのモチーフにも登場する。また、森でリング状にキノコが生える現象は「Hexenring」(魔女の輪)と呼ばれ、妖精や魔女が踊った跡と信じられてきた。ハルツ地方などでは、この魔女の輪は特にヴァルプルギスの夜(毎年4月に魔女たちがブロッケン山に集う夜)に現れるとされ、春の訪れや豊穣の兆しと結びつけられたという。一方、毒キノコは悪霊や魔女の仕業とされることもあり、薬効や魔除けの力を持つと信じられた種類も存在した。

秋は森へ家族総動員! ❸旧東ドイツの国家事業だったキノコ狩り

東ドイツ(DDR)時代は物資不足が続いていたため、森のキノコは貴重な栄養源であり、家庭の食卓を支える重要な食材だった。そのため秋になると家族総出で森へ出かける光景は日常的で、DDR政府もこれを奨励した。この制度的な起源はナチス時代にさかのぼる。1930年代後半、ナチス政権下では毒キノコによる事故防止と食料自給の強化を目的に「Pilzberatungsstellen」(キノコ相談所)を各地に設置し、専門鑑定員制度を整備。この仕組みがDDRでも継承され、各地のキノコ専門員が市民に無料鑑定や講習を行い、学校や職場でもキノコ鑑別教育が実施された。その結果、DDRでは誤食事故が低く抑えられ、採取マナーも徹底されたという。再統一後は制度が廃止されたが、一部では民間や自治体により伝統が受け継がれている。

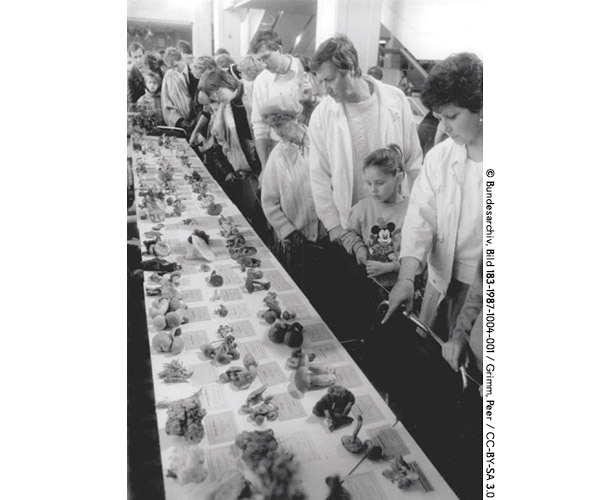

1987年に東ベルリンの共和国宮殿にて行われたキノコ相談会

1987年に東ベルリンの共和国宮殿にて行われたキノコ相談会

絶滅危惧と放射能汚染 ❹キノコが直面する現代の試練

ドイツには現在、約4400種の大型キノコが存在するが、そのうち約3分の1が絶滅危惧種としてレッドリストに掲載されている。ドイツ連邦自然保護庁によれば、その主な原因はキノコ狩りではなく、森林破壊や樹種構成の変化、大気中の窒素化合物の影響などによって減少しているという。また、1986年のチェルノブイリ原発事故により、40年近くたった現在でも、ドイツ東部や南部を中心に放射性セシウム137が残留している。これらの特定の地域では、ヤマドリタケなどのキノコが1キログラム当たり1000〜2000ベクレルの放射能濃度を示すことがあり、これはドイツの食品流通基準の同600ベクレルを超える場合がある。こうした地域では放射能の汚染を避けるためにキノコの収穫や販売に慎重を期す必要があるが、通常の家庭消費量では健康リスクは低いとされている。このように、キノコは森林の生態系における重要な指標であると同時に、環境汚染の影響を強く受ける食材でもあるのだ。

森の恵みを安全に味わうためドイツのキノコ狩り入門

キノコ狩りはレジャーであると同時に、自然への配慮や採取マナー、安全な調理法への注意が欠かせない。ドイツでキノコ狩りを安全に楽しむために、ベストな気候や必要な持ち物、覚えておきたいマナーをチェックしておこう。

キノコ狩りのベストタイミングは?

ドイツのキノコ狩りシーズンは、例年8月中旬ごろから始まり、10月末、場合によっては11月まで続く。時期は天候に大きく左右されるが、特に湿って暖かい日がキノコの成長に理想的な条件となるので、以下を参考にタイミングを見定めよう。

● 雨の後

数日間の弱い雨の後に暖かい日が続くと、キノコが一斉に顔を出す。雨が土壌に水分を与え、その後の暖かさがキノコの成長を促す。

● 穏やかな気温

気温は10〜20度がベスト。暑すぎたり寒すぎたりすると、キノコは育ちにくい。

● 高い湿度

特に朝は湿度が高く成長に好条件。早朝の採取は成功率が高いので、早起きして出かけるのがおすすめ。

キノコ狩りに必要な装備は?

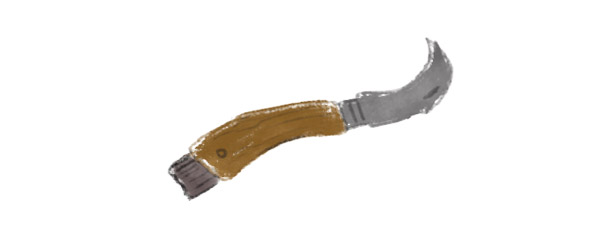

● キノコ用ナイフ

専用のキノコナイフを使えば、キノコを丁寧に収穫し、菌糸を傷つけずに採ることができる。刃の反対側に、キノコを掃除するためのブラシが付いているものも便利。

● カゴ

カゴは通気性がよく、キノコが呼吸できるため傷みにくい。ビニール袋は、袋の中でキノコが蒸れて傷みやすくなるため、避けた方が良い。

● 防水性のある服と丈夫な靴

森の中は地面が不安定で湿っていることが多いため、防水性のある服としっかりした靴が望ましい。

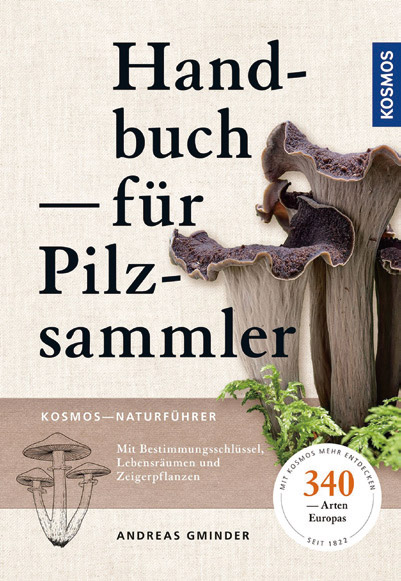

● キノコ図鑑またはアプリ

キノコ図鑑は種類の識別や、食用と毒キノコの見分けに役立つ。こちら(写真)は、自然保護団体NABUが推奨するキノコ狩りハンドブック「Handbuch für Pilzsammler」(2021年、KOSMOS Verlag)。中央ヨーロッパで採れる340種のキノコの見分け方の解説のほか、人気の食用キノコを使ったレシピが収録されている。

● 手袋

特に種類不明なキノコに触れるときは、手袋を付けた方が良い。

キノコ狩りで守りたい6つのルール

ルール❶自然への配慮を忘れない

森の中の動物を驚かさず、繁殖期や子育ての時期に注意する。自然保護区では採取しないこと(ドイツでは規制あり)。植物や若木を踏みつけないようにし、苔をめくったり、地中の白い菌糸(菌糸体)を傷つけないようにしよう。

ルール❷注意深くキノコを採る

100%確実に識別できるキノコ以外は採らない。初心者の場合は、図鑑やアプリを必ず持参する。また、カビの生えたキノコは食用にできない。新鮮な食用キノコは弾力があり、しっかりしている。地域の市民学校(Volkshochschule)では、キノコ狩りの方法やキノコの見分け方について学べるコースが設置されていることも。

ルール❸正しい方法で収穫する

安全に識別できたキノコは、地面すれすれで切り取る。種類不明なキノコは土から慎重にねじって引き抜く(全体像と特徴が見えないと、正確な判別ができないため)。また、種類不明なキノコは、ほかの収穫した食用キノコと一緒に入れないこと。誤食時は、管轄地域の中毒緊急連絡先(Giftnotruf)に連絡する。

ルール❹節度を持って採る

キノコの採集は自家消費用に限り、その日に食べきれる量以上のキノコは採らない。目安としては、1日につき1人1キロを超えない程度。ヤマドリタケ(Steinpilz)やアンズタケ(Pfifferling)などの保護対象種は、採取量が法律で制限されている。不明な場合は、該当する森林管理事務所または地域の景観管理当局に確認しよう。

ルール❺正しい調理法で食べる

全ての野生キノコは生で食べず、15〜20分加熱する。食用の安全なキノコでも、生だと胃腸障害を引き起こすこともある。

ルール❻適切な方法で保存する

できるかぎり新鮮なうちに調理する。難しい場合は必ず冷蔵する。1日以上保存する場合は、下茹でしてから冷蔵すると良い。調理済みのキノコも冷蔵庫で保存する。冷凍や乾燥後に粉末にして調味料としても利用するのも◎。

森で見つけたい!ドイツで人気の食用キノコ6種

ドイツでも特に人気の高い、食べられるキノコをピックアップ。特に初心者の方は、お手持ちの図鑑やアプリと照らし合わせながら安全に収穫しよう。香り高い森の幸を、思う存分味わって!

❶ ヤマドリタケ

Steinpilz

採取時期:7〜11月

日本では「ポルチーニ」の名でも知られる香り高い高級キノコ。傘径は8〜25センチ、柄は太く樽形〜円筒形をしている。主にトウヒやマツ、ブナの下に多く、まれにカバやナラの下でも見られる。身が締まり、傘がきゅっと閉じた新鮮なものが良い。香ばしいナッツ風味が特徴で、大きさよりも鮮度が味を左右する。調理前には土をはたき落とし、汚れを切り取るか、濡れ布巾で優しく拭き取る。ドイツでは最も人気の食用キノコの一つで、ソテー、スープ、パスタ、乾燥保存など用途は多岐にわたる。乾燥品は香りが凝縮され、長期保存にも適する。

❷ アンズタケ

Pfifferling

採取時期:6〜9月

その名の通り、アンズに似た甘い香りが特徴のキノコ。傘の大きさは3〜12センチで、鮮やかな黄色〜黄橙色をしている。傘は中央がやや窪み、縁が波打って反り返っている。傘裏には、しわ状のひだが放射状に密生している。トウヒやマツなど針葉樹林のほか、まれにブナなど広葉樹の下にも群生する。締まった肉質で、熱を加えると香りが強まる。ドイツでは炒め物やクリームソース、スープなどに広く用いられる。流水で洗うと香りが失われるため、ナイフやブラシ、濡れ布巾で汚れを優しく落としてから調理しよう。

❸ ニセイロガワリ

Maronen-Röhrling

採取時期:8〜11月

ヤマドリタケやアンズタケと同様に人気のキノコ。ドイツ語名の由来は、傘の色と形が栗(マロン)に似ていること。傘の直径は5〜15センチで、栗色〜暗褐色をしている。湿るとややぬめりが出る。傘裏は管孔状で、スポンジのような層が明るい黄色をしているが、押すと瞬時に青く変色する。柄はやや細長く、表面には微細な網目模様がある。トウヒやマツ林など酸性土壌を好む。香りはやや控えめだが、調理すると柔らかな風味が引き立ち、煮込み料理やソテーに適している。比較的日持ちするが、新鮮なうちに下処理するのが望ましい。

❹ ササクレヒトヨタケ

Schopf-Tintling

採取時期:5〜11月

円筒形〜卵形の白い傘を持ち、高さは最大25センチ、傘径は3〜7センチ程度。成長とともに傘がめくれ上がり、やがて黒く溶ける「自己消化」(自己溶解)を起こす。この性質から「インクキャップ」とも呼ばれており、過熟すると食用に適さなくなる。若く白く硬い時期だけが食用可能で、味は繊細で癖が少ない。窒素分の多い土地を好み、埋立地や畑、道端、庭、肥沃な草地などに発生する。採取後は数時間で劣化するため、なるべく早く調理すると良い。卵形の若い状態は、フリッターやソテーにすると風味が際立つ。

❺ クロラッパタケ

Herbsttrompete

採取時期:8〜11月

ドイツ語名は「秋のトランペット」を意味する、灰褐色〜黒色のラッパ形キノコ。傘径は3〜12センチで、柄の基部まで中空で、傘の縁は外側に強く反り返る。主にブナ林に群生するが、ほかの広葉樹林にも出現することも。香りは乾燥させるとさらに引き立ち、パウダー状にしてソースやスープの香り付けに用いられる。フランス語では「トランペット・ドゥ・ラ・モール」(死のトランペット)とも呼ばれるが、毒性はなく安全な食用種。ただし乾燥品や冷凍品は条件によって毒素が生成される恐れがあるため、保存方法には注意が必要。

❻ アカハツタケ

Edel-Reizker

採取時期:8〜11月

傘は黄土色〜れんが色のオレンジで、直径4〜10センチ。表面には濃い環状模様や斑点、銀色の条線があり、年を経ると模様は不鮮明になる。柄には円形の浅いくぼみが多数あり、傷つけると鮮やかなオレンジ色の乳液を分泌する。主にマツ林に発生し、地中の菌糸と樹木が共生する外生菌根菌。風味はややスパイシーで、焼くと旨味が増す。スペインやカタルーニャ料理、プロヴァンス料理などでよく調理され、ロシア料理では伝統的に塩漬けにして保存される。ドイツでは希少種として扱われる地域もある。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック